الاقتصاد السياسي المصري وتقييم الأداء الحكومي 2013-2014

مقدمة

مثلت الأوضاع الاقتصادية مدخلًا أساسيًا ودافعًا رئيسيًا من دوافع انفجار ثورة 25 يناير، فلقد كانت التبعية الاقتصادية من ناحية، وتدهور مؤشرات الفقر والتنمية من ناحية أخري، ملمحين أساسيين ساهما في فقدان مصر استقرارها واستقلالها الاقتصادي فضلًا عن مسارات التنمية والازدهار، فقد أظهرت سنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت الإطاحة بمبارك في العام 2011 العديد من المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري، وبينما يسعى النظام الجديد المدعوم من الجيش إلى تثبيت سلطته وتدعيم شرعيته، يعاني الاقتصاد المصري من أزمة اقتصادية طاحنة[1].

ومن هذا المنطلق، واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات الصعبة منذ 25 يناير 2011 على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ولاتزال التأثيرات المصاحبة لطول الفترة الانتقالية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد ومؤشراته المختلفة، وعلى قدرة الاقتصاد على النمو بالمعدلات الطبيعية، وتوليد الموارد التي تسمح بمواجهة متطلبات تحسين مستوى معيشة المواطنين وتدعيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، حيث كشفت تداعيات الثورة المصرية الضعف الهيكلي للسياسة الاقتصادية المتبعة قبل الثورة وساهم التخبط السياسي لعملية التحول الديمقراطي في تأزم الموقف الاقتصادي متمثلًا في زيادة أسعار الفائدة وزيادة الدين العام ورفع تكلفة خدمته إلى مستويات عالية، كما زادت السياسة النقدية الرامية للدفاع عن العملة من توقعات انخفاض قيمة العملة وازدياد نسبة التضخم[2].

ومن الطبيعي في هذا المناخ المفعم بالاستقطاب والشقاق المجتمعي، والمليء بالتوترات السياسية والاضطرابات الأمنية، أن يُحجم المستثمرون عن إقامة مشروعات جديدة أو توسيع ما لديهم من مشروعات قائمة، وأن تضطرب أحوال المنشآت الإنتاجية والخدمية، وأن تعجز الحكومة عن تنفيذ برامج الإنعاش بالرغم من توافر الأموال من الخارج، وأن تتعثر مسيرة النمو الاقتصادي ويرتفع معدل التضخم وتزداد البطالة وتتصاعد نسبة الفقراء[3]، كما تطور الموقف الاقتصادي استجابة للتطورات السياسية التي شهدتها مصر عقب أحداث 30 يونيو، حيث قامت بعض الدول العربية بدعم مصر أثناء المرحلة الانتقالية من بينها السعودية والكويت والإمارات وقدمت لمصر مساعدات نقدية وقروض بدون فوائد، بالإضافة إلى البترول والمنتجات البترولية بقيمة حوالي 20 مليار دولار، وذلك بهدف تجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات[4].

وإدراكًا لأهمية تقييم الاقتصاد المصري عقب أحداث 3 يوليو، تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على الأداء الحكومي من خلال ثلاثة عناصر أساسية. أولًا: قراءة في واقع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بعد 3 يوليو، ثانيا: أبرز التحديات الراهنة والاختلالات العميقة في الاقتصاد المصري، ثالثا: تقييم أداء الاقتصاد المصري بعد 3 يوليو.

أولًا: قراءة في واقع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بعد 3 يوليو

شكلت التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار العام الأخير تحديًا أمام النشاط الاقتصادي وأثرت على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويمكن إيجاز أهم المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي 2013/2014 على النحو التالي:

1. معدل النمو الاقتصادي:

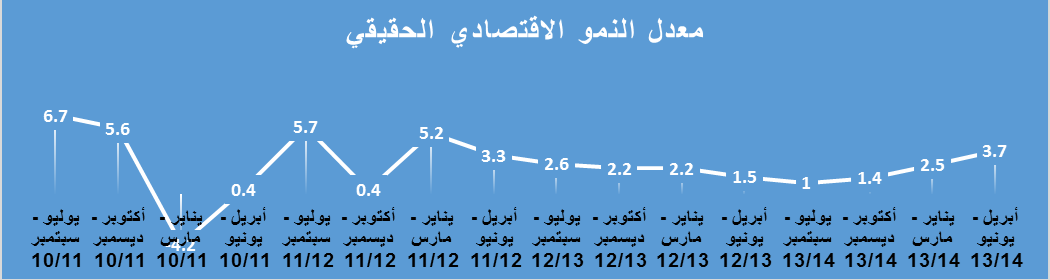

تأثر النشاط الاقتصادي سلبا بالأحداث السياسية التي شهدتها السنة المالية 2013/2014، وظل معدل أداء الاقتصاد تقريبا عند مستواه في العام السابق، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2,2% خلال السنة المالية 2013/2014، مقابل 2,1% خلال السنة المالية السابقة.

المصدر: تقرير المتابعة للربع الرابع والعام المالي 13/2014 الصادر عن وزارة التخطيط في أكتوبر 2014.

ويعزى الارتفاع النسبي في معدل النمو خلال السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الرابع ليصل إلي 21,9% مقابل 1,4% في العام السابق نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخري، وارتفاع معدل نمو قطاع الأنشطة العقارية ليسجل نحو 13,3% خلال الربع الرابع، كما عاودت قناة السويس النمو محققة معدل 4,5%، بينما حدث انخفاض لقطاعي السياحة والأنشطة الاستخراجية.

المصدر: تقرير المتابعة للربع الرابع والعام المالي 13/2014 الصادر عن وزارة التخطيط في أكتوبر 2014.

2. التضخم:

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى في يوليو 2014 بنسبة ٣٫٣٪ وهو أعلى معدل له منذ منتصف ٢٠٠٨، بسبب رفع أسعار الطاقة، ثم استمر هذا الارتفاع في شهرى أغسطس وسبتمبر لكن بمعدلات أقل، تقارب ١٪ شهريا، حيث قامت الحكومة برفع أسعار الطاقة في مطلع الصيف الماضي لخفض دعم المواد البترولية في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة المتصاعد منذ الثورة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

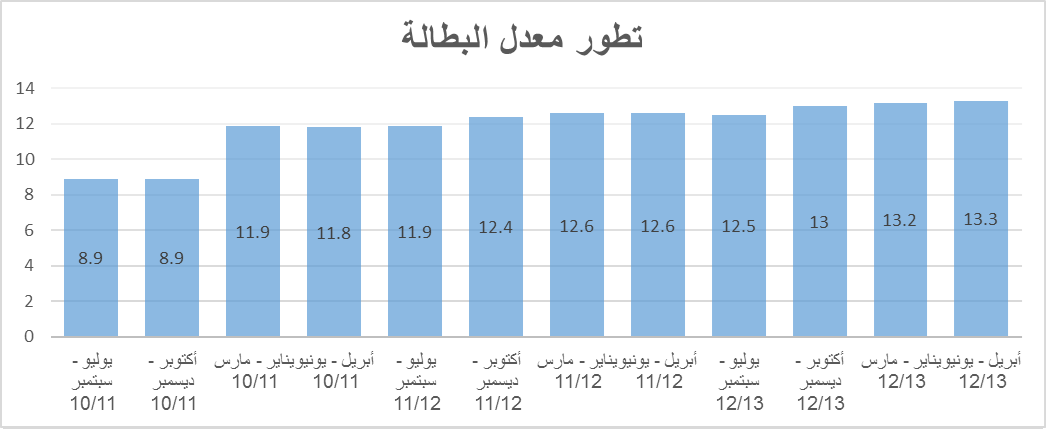

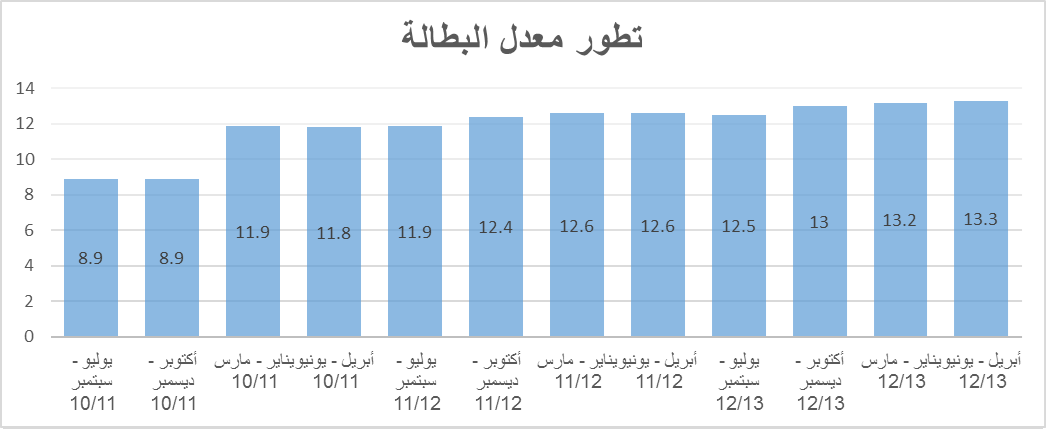

3. التشغيل والبطالة

ارتفع معدل البطالة في مصر في الربع الأخير من عام 2013 إلى مستوى 13,4%، مقارنة بنسبة 13% كان قد سجلها في الربع الأخير من عام 2012. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة في مصر، إلا أن تصاريح العمل الممنوحة للمصريين للعمل في الخارج ارتفعت في شهر ديسمبر عام 2013 لتصل إلى 107,479 ألف تصريح، بمعدل زيادة نسبته 13,9% عن الشهر نفسه من عام 2012. وجدير بالذكر أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية، قد انخفض محليًا وخارجيًا مسجلًا 162 نقطة في شهر يناير عام 2014، بتراجع بمقدار يقارب الضعف عن شهر ديسمبر عام 2013، حين سجل المؤشر فيه 320 نقطة[5].

المصدر: البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية، المجلد 53، العدد 4، 2012/2013.

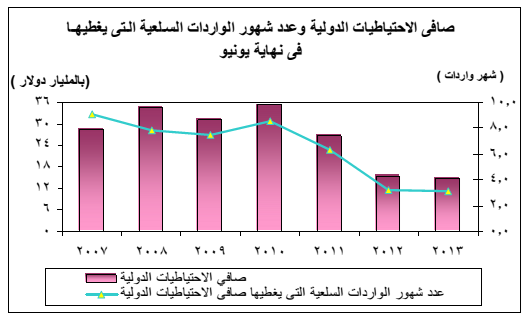

4. صافي الاحتياطي الدولي

بلغ صافى الاحتياطات الدولية إلى 17,4 مليار دولار في نهاية مارس 2014 وفقا للبنك المركزي، وذلك نتيجة الودائع والمساعدات التي أودعتها بعض دول الخليج في البنك المركزي المصري بعد أحداث 30 يونيو 2013، رغم قيام مصر خلال يناير الماضي، بسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس، وعمل طرح استثنائي بنحو 1,5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 500 مليون دولار أخرى، يتم توفيرها للبنوك من خلال المزادات الدورية.

المصدر: البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية، المجلد 53، العدد 4، 2012/2013.

5. الدين الداخلي والخارجي

ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 8,8 مليار دولار بمعدل 6,7 % ليصل إلى نحو46,1 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 وفقا لتقرير وزارة المالية، وذلك نتيجة عمليات الاقتراض المكثف من الخارج لتمويل عجز الموازنة البالغ نحو 240 مليار جنيه. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين، ارتفعت لتبلغ 279 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014، كما ارتفع مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات بدرجة محدودة لتصل إلى 4,6% مقابل 4,5% خلال سنة المقارنة[6].

بالإضافة إلي ذلك، ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,3 % في نهاية يونيو 2014 بنسبة زيادة 17,7% عن العام المالي السابق له، وتم تمويل النسبة الأكبر من هذا الدين من خلال إصدار الأوراق المالية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، والنسبة الأقل تم تمويلها من خلال الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي[7].

6. سعر الفائدة:

من الملاحظ أن سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية قد تراجع بنحو 1,8% على السندات، و2% على أذون الخزانة، وهو الأمر الذي تبعه قرارات مشابهة من قبل البنوك المصرية بتخفيض سعر الفائدة على ودائع المدخرين بنحو 1%، بينما ظلت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك للمستثمرين أو الأفراد بمعدل يتراوح ما بين 14% و15%، دون أية تخفيضات على سعر فائدة الإقراض، وذلك عقب أحداث 30 يونيو.

ونخلص مما سبق إلى أن التراجع الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري -والذي رصدنا أبرز معالمه -يجب أن يُفهَم على أنه تراجع في أداء اقتصاد معتل أصلًا؛ فليست القضية أن مستوى الأداء الاقتصادي كان مرتفعًا بدرجة أو بأخرى قبل الثورة ثم تعرض للانخفاض بعدها، بل إن أداء الاقتصاد المصري كان في الواقع ضعيفًا وزادته حالة الاضطراب الأمني والصراع السياسي بعد الثورة ضعفًا على ضعف، كما زاده جمود السياسات وهنًا على وهن.

ثانيًا: أبرز التحديات الراهنة والاختلالات العميقة في الاقتصاد المصري

تعتبر الأوضاع الاقتصادية أهم التحديات التى تواجه مصر إذ يعاني الاقتصاد المصري من عدة اختلالات، بل اعتلالات، تتمثل في انعدام التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة في موازنة الدولة، والعجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة ضعف تغطية الصادرات السلعية لفاتورة الواردات السلعية، والاختلال في هيكل الأجور، والأزمة في سوق العمل التي نتج عنها تراكم رصيد كبير من المتعطلين ولاسيما في صفوف الشباب المتعلم, ولعل هذه الاختلالات هي تعبير عن أزمة أعمق في بنية الاقتصاد العيني (الإنتاج، الاستثمار، الاستهلاك، الصادرات، إنتاجية العمل، البحث والتطوير)[8]. وتتلخص أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر في المحاور التالية:

1) ضعف معدلات الادخار والاستثمار والنمو

تعاني مصر من تواضع معدل الادخار المحلي واتجاهه للهبوط الشديد في الفترة الأخيرة؛ فقد هبط هذا المعدل من 13% في 10/2011 إلى 8% في 11/2012، ثم إلى 6,7% في 12/2013, وهو معدل بالغ الانخفاض، ويقل قليلًا عن المعدل الذي تحقق منذ نحو ثلاثة عقود في الفترة 82/1983-86/1987, وفي الشهور الثلاثة التالية للانقلاب (أي: يوليو -سبتمبر 2013) انخفض معدل الادخار إلى 2,3% مقابل 4,8% في الشهور الثلاثة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي (يوليو -سبتمبر 2012)، و8,4% في الشهور الثلاثة السابقة على الإطاحة به (إبريل -يونيو 2013).

كما تعاني مصر ضعف معدل الاستثمار المحلي الإجمالي واتجاهه للانخفاض في السنوات الأخيرة؛ فقد هبط هذا المعدل من 17,1% في 10/2011 إلى 16,4% في 11/2012، ثم إلى 14,2% في 12/2013؛ وهو ما يقل عن المعدل المتحقق منذ نحو ثلاثة عقود (18,5%), وقد اشتد الهبوط في معدل الاستثمار مؤخرًا؛ حيث بلغ المعدل 10,5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، مقابل 11% في الشهور الثلاثة الأولى من سنة حكم مرسي و16,5% في آخر ثلاثة شهور منها.

بالإضافة إلي ذلك، فقد تراجعت الاستثمارت الأجنبية بشدة منذ الثورة ومن المتوقع أن تظل على موقفها الحالى لعدة سنوات بسبب الوضع الملتهب في المنطقة، حيث أن الاستثمارت الغربية مثلت ما يزيد على ٨٠٪ من إجمالى الاستثمارت الأجنبية البالغة قرابة ٥٠ مليار دولار خلال فترة ٢٠٠٢-٢٠١١، كما أن ثلثى الاستثمارات الأجنبية كانت في قطاع البترول والذي يمر بأزمة كبيرة بعد الثورة بسبب تأخر مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة مما أدى إلى تراجع العديد من هذه الشركات عن التوسع في مصر ودفع بعضها إلى الانسحاب من السوق.[9]

ويترتب على ضعف معدلي الادخار والاستثمار ضعف النمو الاقتصادي من حيث الكم ورداءته من حيث الكيف؛ فقد هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5,1% في 09/2010 إلى 1,8 % في10/2011، وبعد ارتفاع المعدل إلى 2,2% في 11/2012 فإنه قد هبط قليلًا إلى 2,1% في 12/2012, وبعد الانقلاب انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% في يوليو -سبتمبر 2013، مقابل 2,6% في الفترة المناظرة في 2012، أي في الربع الأول من السنة التي تولى فيها مرسي رئاسة الجمهورية، ومقابل 1,5% في الربع الأخير من تلك السنة, وحسب تصريحات وزير المالية، هاني قدري، سوف يهبط معدل النمو من 3,5% مستهدف للعام 13/2014 إلى نحو 2%-2,5%, وقد ترتب على الهبوط الحاد في معدل النمو الاقتصادي تناقص متوسط الدخل الحقيقي للفرد (أي: الدخل المستبعد من قيمته التغير في الأسعار)؛ وذلك بعدما صار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من معدل نمو السكان الذي يقدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 2,5%, ويقدر أن متوسط الدخل الحقيقي للفرد قد هبط بنسبة 1,5% في الشهور الثلاثة الأولى من 13/[10]2014.

ومما يزيد الأوضاع ترديًا نوعية النمو الاقتصادي في مصر جرّاء اعتماده على المصادر الريعية لزمن طويل، مع إهمال تنمية التصنيع والتنمية الزراعية والريفية؛ ففي 12/2013 لم يزد نصيب الصناعات التحويلية من الاستثمار الإجمالي على 10,6%، ولم يتجاوز نصيب الزراعة 3,4%, وفي حين كان نصيب هذين القطاعين معًا من الاستثمار الإجمالي 14%، كان نصيب البترول والغاز 24%، ونصيب التشييد والأنشطة العقارية 16%، أي: إن هذين القطاعين قد ظفرا معًا بنسبة 40% من الاستثمار الإجمالي.

2) العجز المزمن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري

تعاني مصر من عجز مزمن في ميزان المدفوعات؛ فقد تزايدت الضغوط على هذا الميزان الذي يصور العلاقات الاقتصادية لمصر مع الخارج، خاصة مع الابتداء في 11/2012 من وضع لا تغطي الصادرات فيه سوى 42% من قيمة الواردات، ومع التراجع الكبير في إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومع تحول مصر إلى مستورد صاف للمنتجات البترولية، وهو ما أسفر عن نقص ضخم في الاحتياطيات الدولية للبلاد لدرجة أنها صارت تغطي أقل من أربعة شهور من الواردات (بالدقة 17,1 مليار دولار، بما يعادل 3,8 شهر من الواردات في يناير 2014)، وذلك بالرغم من تغذية الاحتياطي عقب الانقلاب بودائع الثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والكويت).

لقد ارتفع عجز الميزان التجاري من 27 مليار دولار في 10/2011 إلى 34 مليار دولار في 11/2012، ولكن هذا العجز انخفض في 12/2013 (سنة حكم مرسي) إلى 31 مليار دولار, وقد بلغ العجز التجاري 7,7 مليار دولار في الشهور الثلاثة التالية للانقلاب -وهو قريب من مستوى العجز في كل من الشهور الثلاثة الأولى والأخيرة من حكم مرسي, أما فائض ميزان الخدمات فقد تقلص من 7,9 مليار دولار في 10/2011 إلى 5,6 مليار دولار في 11/2012، ولكنه ارتفع في 12/2013 إلى 6,7 مليار دولار, غير أن فائض ميزان الخدمات قد هبط إلى 136 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى التي أعقبت الانقلاب، مقابل 1,6 و1,2 مليار دولار في كل من الشهور الثلاثة الأولى والأخيرة من 12/2013.

3) العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة

ارتفع العجز في الموازنة العامة للدولة من 135 مليار جنيه في 10/2011 إلى 167 مليار جنيه في 11/2012 ثم إلى 240 مليار جنيه في 12/2013, ومع بطء النمو الاقتصادي وتزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية الساعية لزيادة الأجور والمعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة في الأجهزة الحكومية، ارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9,8% في 10/2011 إلى 10,8% في 11/2012، ثم إلى 13,7% في 12/2013؛ وهو ما اعتبر أحمد جلال، وزير المالية في حكومة الببلاوي التي أُقيلت في مارس 2013، أنه “معدل مرتفع لا تتحقق معه الاستدامة المالية”, وكان من المستهدف أن يصل العجز المالي في 13/2014 إلى 186 مليار جنيه بنسبة 9,1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز قد بلغ نحو 120 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولى من 13/2014، وهو ما يقرب من ثلثي العجز المستهدف لتلك السنة, وبينما توقع أحمد جلال أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بنهاية 13/2014 عن طريق تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، فإن خلَفَه هاني قدري توقع أن هذه النسبة قد تزيد على 12%.

ومن المصادر الكبرى للخلل في الموازنة العامة، منذ تدشين سياسة الانفتاح الاقتصادي في أوائل سبعينات القرن الماضي، انحيازها للأغنياء وميلها لإلقاء أعباء ثقال على الفقراء ومحدودي الدخل, وقد بلغ هذا الانحياز ذروة عظمى عندما عُدّل هيكل الضريبة التصاعدية على الدخل في 2005، ليصبح حدها الأقصى20% , وكان من تداعيات هذا الانحياز أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تزد على 14% في 12/2013، بينما تصل هذه النسبة إلى ما يزيد على 25% في غير قليل من الدول النامية, ومن المفارقات أن أكثر من نصف إيرادات الضرائب على الدخل (56%) في 12/2013، مثلًا، قد أتى من الضرائب على دخول المؤسسات العامة، مثل: هيئة البترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزي. أما الضرائب على دخول باقي الشركات العامة والشركات الخاصة فلم تزد على 21,5% من إجمالي الضرائب على الدخول والأرباح, وعمومًا، هناك ضعف شديد في نسبة مساهمة القطاع الخاص في حصيلة الضرائب على الدخل، وذلك لانخفاض أسعار هذه الضرائب وللقصور في حصر المنشآت الخاضعة وتقييم دخولها، ولشيوع التهرب الضريبي المدعوم بالفساد.

وثمة وجه آخر للخلل في النظام الضريبي المصري، ألا وهو ارتفاع النصيب النسبي للضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية)؛ فقد بلغ نصيب هذا النوع من الضرائب 44% من إجمالي الإيرادات الضريبية في 12/2013. ومن المعروف أن الجزء الأكبر من عبء الضرائب غير المباشرة يقع على عاتق أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.

4) معضلة الدعم في مصر:

يعتبر الدعم من المساعدات التى تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تغطى جزءا من سعر المنتجات الرئيسية حتى تُطرح بسعر منخفض في السوق, بدأ تطبيق برنامج الدعم في مصر في ١٩٤١ أثناء الحرب العالمية الثانية، وتطور بمرور الوقت بدافع سد احتياجات المواطنين وإحداث عدالة في التوزيع, كان برنامج الدعم يمثل ٤٪ من إجمالى النفقات الحكومية خلال التسعينيات إلا أنه ارتفع بشدة مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المدعومة ليصل إلى ٢٣٪، أى ما يقارب ١٦٠ مليار جنيه في العام المالى الحالى, ويمثل دعم الطاقة ٧١٪ من إجمالى فاتورة الدعم، بينما يمثل دعم المواد الغذائية وغيرها ٢٩٪[11].

ومع هذه الفاتورة الباهظة، يأتى السؤال حول مدى استدامة الدعم خاصة في ظل وضع اقتصادى معقد بلغ فيه عجز الموازنة ٢٤٠ مليار جنيه في العام المالى الماضي، أي ما يعادل ١٣٫٨٪ من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع أن يتخطى العجز حاجز ٣٠٠ مليار جنيه في العام المالى الحالى لو لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية جذرية.

تشكل الرواتب وخدمة الدين والدعم حوالي ٨٠٪ من إجمالى النفقات الحكومية، وبما أن بند الرواتب يصعب تخفيضه وبند خدمة الدين لا مفر من زيادته، فإنه لا بديل عن النظر في قضية الدعم, وقد أوضحت عدة دراسات اقتصادية مستقلة في العقد الأخير وجود نسبة ليست بالقليلة من الدعم يتم إهداره، ولا يصل لمستحقيه, كما أن الفئات الأكثر ثراء في المجتمع تحصل على حصة أكبر من الدعم مقارنة بالفئات الأكثر فقرا المستهدفة بالأساس ببرنامج الدعم، مما يجعل تخفيض فاتورة الدعم ضرورة ملحة.

تعمد الحكومات عادة إلى إعادة هيكلة الدعم إن كان لا يصل لمستحقيه، بينما تعمل على خفضه حينما يصل إلى مستويات مرتفعة, وتواجه الحكومات خيارين في إعادة هيكلة الدعم كما أوضحت تجارب الأردن والجزائر وسريلانكا وإيران: أحدهما التحول إلى الدعم العينى الموجه حيث يتم استهداف الأسر الفقيرة والمتوسطة فقط من خلال توزيع البطاقات توزيعا عادلا واستبعاد الأسر الغنية نهائيا، بينما الخيار الثانى فهو التحول إلى الدعم النقدى المعتمد أساسا على رفع الأسعار إلى سعر التكلفة وإعطاء بديل مالى للأسر المستحقة حتى لا تتأثر برفع الأسعار في السوق, ويضمن تطبيق الدعم العينى وصول الدعم لمستحقيه لكن يأتى ذلك على حساب الصعوبة والتكلفة المرتفعة للتطبيق, بينما تطبيق الدعم النقدى أسهل لكن يأتى ذلك على حساب زيادة التضخم.

لكن من الواضح أن الحكومة تعمد على خفض الدعم في المقام الأول أكثر من إعادة هيكلته بسبب عجز الموازنة المتفاقم, ويأتى على رأس ذلك خفض دعم الطاقة مثل بنزين السيارات والذى تأتى أولى خطواته بتطبيق كارت البنزين، والذى من المتوقع أن يعقبه إجراءات أخرى, كما قامت الحكومة السابقة برفع سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الإسمنت قبل ٣٠ يونيو لكن لم تسمح الحكومة السابقة أو الحالية لهذه المصانع باستيراد واستخدام بدائل للطاقة مثل الفحم لدواعٍ بيئية, ولا يظهر حتى الآن كيف تنوى الحكومة التعامل مع دعم الكهرباء والبوتاجاز، وقد يكون التحول للدعم النقدى هو الأفضل في هذا الصدد، لكن من الأرجح أن الحكومة ستقوم باتباع طريقة الدعم العينى الموجه خوفا من التضخم, ويظل دعم الغذاء خارج نطاق التخفيض خوفا من تكرار الاحتجاجات العارمة التى حدثت حينما شرع الرئيس السادات في ذلك ويظل التوجه في هذا الصدد هو منع الإهدار وهو ما ركزت عليه الحكومة السابقة[12].

وسيكون لتوجه الحكومة الذي لا مفر منه نتائج متباينة, فرفع الدعم تدريجيا على البنزين سيؤدى إلى تخفيض فاتورة الدعم، وبالتالى عجز الموازنة ليعود لمستويات منطقية, بينما رفع الدعم تدريجيا على الغاز للأنشطة الصناعية يخفض من القدرة التنافسية لهذه الصناعات كما يصيبها بالشلل بسبب عدم استدامة توريد الغاز للمصانع وعدم السماح باستيراد واستخدام بدائل للطاقة مثل الفحم مما يقلل من أرباح الشركات، وبالتالى الحصيلة الضريبية منها، لكن التخفيض في فاتورة الدعم سيكون أكبر من انخفاض الحصيلة الضريبية, أما احتمالية إعادة هيكلة دعم الكهرباء والبوتاجاز فستؤدى إلى تخفيض مؤكد في فاتورة الدعم لكن يأتى ذلك على حساب زيادة مستوى الأسعار والتى قد تثير احتجاجات شعبية[13].

وقد كان لهذه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري ولتفاقمها بعد ثورة يناير 2011 آثار سلبية شتى، منها: تضخم الدين العام المحلي والخارجي؛ فقد ارتفع الدين العام المحلي من 888 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 بنسبة 73,6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون و44 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 بنسبة 76,2% من الناتج المحلي الإجمالي ثم إلى تريليون و238 مليار جنيه في يونيو 2012 بنسبة 78,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما عُزل الرئيس مرسي كان الدين العام قد بلغ تريليونًا و527 مليار جنيه بنسبة 87% من الناتج المحلي الإجمالي ولم يتوقف الدين العام عن الازدياد بعد الانقلاب؛ فقد بلغ تريليونًا و593 مليار جنيه بنسبة 77,7% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر 2013، ثم تريليونًا و652 مليار جنيه بنسبة 80,6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2013.

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فإنه قد ارتفع من 33,7 مليار دولار بنسبة 15,9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2010 إلى نحو 35 مليار دولار بنسبة 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2011، وإلى 34,4 مليار دولار بنسبة 13,2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2012، ثم إلى 43,2 مليار دولار بنسبة 17,3% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2013, وهذا المستوى للمديونية الخارجية قريب جدًا من مستواها في 90/1991 (42 مليار دولار) قبل أن ينخفض بشدة بعدها كمكافأة لمصر على مساهمتها مع قوات التحالف الذي تزعمته أميركا من أجل تحرير الكويت من الاحتلال العراقي, ومن الملاحظ أن سنة حكم مرسي قد شهدت زيادة ضخمة بلغت 8,8 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي، مع زيادة 100 دولار في متوسط نصيب الفرد من هذا الدين (من 390 إلى 490 دولار).

وبالرغم من الدعم الكبير الذي قدمه الثلاثي الخليجي عقب الانقلاب، فإن الدين الخارجي لم يتوقف عن التزايد؛ فقد بلغ 47 مليار دولار في سبتمبر 2013 (وهو ما يتجاوز مستواه منذ نحو ربع قرن) بزيادة حوالي 4 مليار دولار في إجمالي الدين، مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد منه بنحو 43 دولار (من 490 إلى 533 دولار)، وذلك في ثلاثة شهور ليس غير.

كما أسفرت الاختلالات المتفاقمة في الوضع الاقتصادي عن تزايد مستوى الاعتماد على الخارج الذي هو مرتفع أصلًا، وذلك فيما يتعلق بالواردات، لاسيما واردات الغذاء والواردات من المنتجات البترولية، وفيما يتعلق بتمويل الاستثمارات, وكما سبقت الإشارة، فبعدما كان الميزان التجاري للبترول (أي: الصادرات والواردات البترولية) يحقق فائضًا بمبلغ 5,1 مليار دولار في 9/2010، انخفض هذا الفائض إلى 2,9 مليار دولار في 10/2011، ثم انقلب الفائض إلى عجز في حدود نصف مليار دولار في كل من 11/2012 و12/2013، بما يعني تحول مصر إلى مستورد صاف للمنتجات البترولية, وقد استمر العجز في ميزان البترول في الربع الأول من 13/2014، وذلك بالرغم مما تلقته مصر من معونات مالية وبترولية من الثلاثي الخليجي عقب الانقلاب، وكما أصبح معروفًا فإن نقص الإمدادات من البترول والغاز قد أدى إلى أزمات في التزود بوقود السيارات وفي توفير السولار والمازوت للمصانع ومحطات توليد الكهرباء, وقد أدت هذه الأزمات إلى اضطراب حركة النقل وارتفاع كلفته، كما نتج عنها تكرر انقطاع الكهرباء الذي أسفر عن آثار سلبية على الأداء في مجال الإنتاج والخدمات وعلى نوعية حياة المصريين بصفة عامة.

ومع الانخفاض الكبير في الاحتياطيات الدولية لمصر، ومع ما صاحب فترة ثورة يناير من اضطرابات سياسية وأمنية وتراجع اقتصادي وازدياد في الاحتجاجات الاجتماعية، ومن ثم سيادة حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه تطور الأوضاع، تعرض التصنيف الائتماني لمصر إلى التخفيض أكثر من 16 مرة بحيث إنها أصبحت تُدرج ضمن الدول عالية المخاطر المعرضة للتعثر أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في مواعيدها, ولا يخفى ما يترتب على ذلك من صعوبات في الاقتراض من الخارج ومن ارتفاع في كلفته، ومن تراجع للثقة في الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين.

ومن الانعكاسات الأخرى لتفاقم الاختلالات الاقتصادية: تجاوز معدل التضخم حاجز الـ10% في فبراير 2014، وارتفاع نسبة الفقراء من 25,2% في 10/2011 إلى 26,3% في 12/2013 (وهي تقديرات تقصر كثيرًا عن التعبير عن حقيقة الفقر في مصر لأسباب لا مجال للخوض فيها الآن)، وكذلك ارتفاع معدل البطالة من 12,6% في 11/2012 إلى 13,4% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013.

ثالثًا: تقييم أداء الاقتصاد المصري بعد 3 يوليو

على الرغم من استحضار التجربة الناصرية كثيرًا في خطاب النظام الرسمي، إلا أنه من المستبعد أن يترجم النظام الجديد هذا الخطاب إلى اتّباع نهج شعبوي اقتصادي يقوم على اضطلاع الدولة بالتوزيع وتقديم الخدمات العامة كتبرير لمصادرة الحريات السياسية، كما حدث في العهد الناصري لعدم توفر الموارد الكافية لذلك، وعدم وجود الرؤية الداعمة لذلك التوجه.

لم يكد ينهى عبد الفتاح السيسى شهره الأول في رئاسة الجمهورية المصرية إلا وقد أصدر عددا من القرارات الاقتصادية التى طالما تجنب سابقوه الخوض فيها، خوفا من آثارها الاجتماعية والسياسية، فقد رفض السيسى إقرار الموازنة المقدمة من الوزارة على الرغم من أنها كانت تقشفية، وردها لوزارة المالية بغية النص على المزيد من إجراءات التقشف، بما يخفض من العجز ويهبط به إلى حدود ٢٥٠ مليار جنيه، وترتب على هذا تعديلات في جانبى الإنفاق والإيراد، فمن ناحية تم رفع أسعار المحروقات لأول مرة منذ ٢٠٠٧ تنفيذا لمخطط تخفيض دعم الطاقة بمقدار ٤١ مليار جنيه دفعة واحدة للسنة المالية الجارية، ومن ناحية أخرى أصدر السيسى قانونا بتعديل بعض مواد وأحكام قانون الضرائب بما يضع ١٠٪ على أرباح البورصة ويفرض ضريبة مؤقتة على أرباح الشركات والأفراد بمقدار ٥٪ للسنوات الثلاث القادمة مع تواتر أنباء عن العمل على تشريعات ضريبية جديدة خاصة بضرائب الملكية والقيمة المضافة[14]، ولا تعكس هذه المؤشرات توجهًا استراتيجيًا محددًا للتنمية أو نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا نحو العدالة الاجتماعية[15].

لقد جاء انقلاب الثالث من يوليو 2013 بحكومة يرأسها د, حازم الببلاوي المعروف بتبنيه لفلسفة اقتصاد السوق الحر والذي لم يُعرَف له أي إنجاز لصالح الطبقات الشعبية أو لصالح إنعاش الاقتصاد خلال الشهور القليلة التي كان فيها نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية أثناء فترة حكم المجلس العسكري, علاوة على تغليب الحكومة مصالح رجال الأعمال، تصدت للأزمة السياسية بحل أمني فاقم الاضطرابات والاستقطاب، فكان مآلها الفشل.

وفي مارس 2014، أي بعد نحو تسعة شهور من الانقلاب، جاءت حكومة جديدة يرأسها المهندس إبراهيم محلب القادم من عالم المقاولات والذي أبقى على 19 وزيرًا من حكومة الببلاوي, وقد أتى محلب بهاني قدري وزيرًا للمالية وهو من كان مساعدًا ليوسف بطرس غالي آخر وزير مالية في عهد مبارك والمعروف بعلاقته الوثيقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبإيمانه العميق بالليبرالية الاقتصادية الجديدة وبرامج توافق واشنطن، وقد انتهجت مثل سابقتها نفس الخيارات، ففاقمت الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا الجزء سنحاول تقييم الأداء الاقتصادي لحكومات ما بعد الانقلاب من خلال العديد من المحاور الهامة وذلك علي النحو التالي:

Ø قضية الحد الأدني والأقصي للأجور

تشهد البيروقراطية الحكومية في مصر صراعا اجتماعيا حادا منذ نهاية عهد مبارك نتيجة لغياب الشفافية والعدالة في توزيع الموارد داخل الجهاز الإداري للدولة، والتفاوت الشديد في الأجور، وتدني دخول القاعدة العريضة من موظفي الدولة، ولم يصدر عن نظام مبارك، ولا عن الأنظمة التي تلت ثورة يناير موقفا متسقا وواضحا من هذا الصراع، أو اتجاها لحله, وفي المقابل فإن حكومتي ما بعد ٣٠ يونيو وخاصة مع تولي السيسي للرئاسة قد اتجهتا إلى اتخاذ موقف حاسم من الصراع داخل جهاز الدولة الإداري بإعلان الانحياز لمطالب القاعدة العريضة من صغار ومتوسطي الموظفين، وبتبني خطاب إصلاحي إداري، وبإعمال لغة ثورة يناير في قضية الحد الأدنى والأقصى للدخل.[16]

لكن اقتصر وضع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العاملين بالجهاز البيروقراطي للدولة وباستبعاد غيرهم من العاملين في الهيئات العامة ومصانع القطاع العام وبالقطع عمال القطاع الخاص الذين لا يعملون لدى الدولة أو أي جهة تابعة لها، وللمفارقة فإن قرار مجلس الوزراء قد استهدف الشريحة من العاملين (الخاضعين لقانوني ١٤٧ لسنة ١٩٧٨ و١١٥ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة) التى استثناها القضاء الإدارى من حكمه الشهير في ٢٠١٠ بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور تطبيقا لما ورد في قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والذى يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وينص على ضرورة إقرار حد أدنى للأجر من خلال المجلس القومى للأجور، والذى يضمن تمثيلا للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وقد نص الحكم القضائى الذى فجر الجدل حول شروط ومعايير وضع الحد الأدنى للأجور وإمكانية تطبيقه على عدم خضوع العاملين في الدولة لهذا القانون إذ تتحدد أجورهم طبقا لجدول مرفق بالقانون رقم ١٤٧، فإذا بحكومة الببلاوى عندما تقرر أخيرا وبعد طول أخذ ورد خاصة بعد ثورة يناير، أن تنفذ الحد الأدنى للأجور فإنها تضع حدا أدنى للأجر لذات الفئة ولها فقط دون غيرها التى لم ينص الحكم القضائى على شمولها بالحد الأدنى[17].

وبجانب هذا وذاك فإن حكومتي ما بعد ٣٠ يونيو قد اختارتا طريقا فوقيا لوضع الحد الأدنى للأجور داخل جهاز الدولة الإداري دون التفاوض وتمثيل المصالح الذين عادة ما يأتيان مع إقرار قانون له عواقب توزيعية خطيرة كتلك، وهو ما جرى تماما إذ لا يزال موظفو الدولة محرومين قانونا من الحق في التنظيم والتمثيل النقابي، وبالتالي ليس لهؤلاء أي منفذ قانوني حتى الآن للتفاوض مع الدولة باعتبارها رب العمل، وهو ما يجعل إقرار الحد الأدنى للأجر في نهاية المطاف تحويرا ما لمنطق علاوة يوليو أو منحة عيد العمال التي طالما استخدمتها السلطة السياسية في مصر لرفع دخول موظفيها ولشراء ولائهم السياسي، بل إن قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى بدءا من يناير ٢٠١٤ قد تم إدراجه تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى”. [18]

وقد قوبل وضع حد أقصى للدخل الحكومي بالكثير من المعارضة بالفعل من الفئات ذات الدخل الأعلى في قطاعات كالبترول والبنوك العامة وبين قيادات العديد من الوزارات بما فيها وزارات حيوية كالداخلية، وأعلنت بعض من هذه القطاعات الامتناع عن تنفيذ القرار خوفا من خسارة الكفاءات لصالح القطاع الخاص، ومع ظهور بوادر المقاومة فإن الحكومة قد تمسكت بموقفها بعدم إدخال أي استثناءات على تطبيق الحد الأقصى، ما يعني تجاهلها لمقاومة الشرائح الأعلى دخلا في البيروقراطية الحكومية.

كما صورت حكومتا ما بعد ٣٠ يونيو إقرار حدين أدنى وأقصى للأجور في جهاز الدولة على أنه انتصار لمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة، وأن هذا القرار قد أتى تلبية لمطلب رئيسي من مطالب ثورة يناير ولمطالب الحركة الاحتجاجية من قبل الثورة ممثلة في وضع حد أدنى للأجور، والحق فإن هناك قدرا كبيرا من الالتباس أسهمت السلطة السياسية في مصر ما بعد الثورة في إحداثه في قضية الحد الأدنى للأجور، فعلى الرغم من أن إقرار حدين أدنى وأقصى للأجر واعتماد أسلوب أكثر شفافية في تخصيص الموارد داخل بيروقراطية الدولة يحقق جزءا من المطالب الخاصة بقاعدة العاملين في الدولة، ولكن على الرغم من ضخامة عدد هؤلاء فإنهم لا يعبرون عن كل العاملين بأجر، ولا يمكن اعتبار الإجراءات التي تمس أجورهم الشهرية والسنوية وحدهم من دون غيرهم إجابة على سؤال عميق وشامل كعدالة النموذج الاجتماعي الاقتصادي في مصر بعد ثورة يناير.

Ø مشروع قناة السويس الجديدة

اعتمد النظام المصري -على فترات متباعدة- على مشروعات قومية كبرى من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية, وبرغم فشل بعض تلك المشاريع لا يزال الحلم المصري مرتبطًا بتبني مشروع قومي، لذا في إطار سعي كل رئيس لترسيخ اسمه، وتنفيذ رؤيته الخاصة؛ أعلن السيسي عن “مشروع قناة السويس الجديدة”، ليكون المشروع القومي الذي يلتف حوله الشعب استغلالا لحجم التوافق الشعبي والسياسي.

وفي هذا الصدد، فقد شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن موجة من المشروعات القومية العملاقة يأتى على رأسها قناة السويس الجديدة وما تشمله من توسيع وتعميق للمجرى الحالى وكذلك حفر تفريعة جديدة موازية وعدة أنفاق تحت القناة، تطوير إقليم قناة السويس وجعله مركزا لوجستيا وصناعيا، المثلث الذهبى للتصنيع ويستهدف الاستفادة من الثروات المعدنية في صحراء مصر الشرقية، إحياء مشروع توشكى المتعثر والذي تم إطلاقه في ١٩٩٧، استصلاح ٤ ملايين فدان زراعى في سيناء والصعيد لتنمية هذه المناطق وزيادة الحصيلة الزراعية، مدينة العلمين الجديدة والتى تهدف لإحداث تنمية متكاملة في منطقة الساحل الشمالى الغربى، بناء شبكة طرق تبلغ نحو ٣ آلاف كيلو متر تربط المحافظات المختلفة، وتسعى لتطوير حركة النقل والتجارة[19]، فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر على طريق السويس.

وجاءت ردود الفعل الإيجابية السريعة من داخل وخارج مصر، من أجل التأييد السياسي للرئيس الجديد في أول مشروعاته، وأيضًا لما له من أبعاد استراتيجية وإقليمية عديدة؛ إلا أن هذه الحملة الإعلامية الصاخبة التي صاحبت المشروع منذ يومه الأول واجهتها بعض الأصوات التي بها كثير من التشكيك، حيث أشار البعض إلى أنه لا يمكن الوثوق بالمشروع لأنه لم يُطرح من قبل متخصصين، ولم يعرض على الرأي العام الدراسات التفصيلية للمشروع بمحاوره المختلفة؛ بل إنه جاء بقرار سيادي من الرئيس، ثم دعمته القوات المسلحة، كما اعترض البعض على عدم وجود أساس قانوني للمشروع لينظم العمل في المشروع بعد.

وتأتي تلك الانتقادات بها بعض الموضوعية اتفاقًا مع المعايير التي يجب أن تلتزم بها الإدارة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية إذا كان منوطًا بها تحقيق تنمية شاملة وحقيقية من خلال تنفيذ أهدافها، وإلا سوف ينضم هذا المشروع إلى قائمة المشاريع التي لم يُحالفها النجاح في مصر، ويوجد منها الكثير، لغياب رؤية استراتيجية لتنفيذ هذا المشروع[20].

ومن الضرورى النظر للمشروع من زاويتين منفصلتين: الأولى مرتبطة بتقييم المشروع وأثره الكلى، بينما الثانية تتعلق بتحليل جاذبية شهادات الاستثمار المقترحة[21], على الصعيد الكلي، هناك علامات استفهام كبيرة حول المشروع وجوانبه المختلفة مما يجعله أشبه ما يكون بمغامرة قومية. ويمكن تحديد ثلاثة جوانب للقلق:

الأول: الجدوى الاقتصادية: تم التصريح بأن المشروع سيضاعف طاقة القناة لاستيعاب السفن العابرة وسيمكن من استقبال أنواع سفن لم تكن تستطيع المرور سابقا، مما يؤدى إلى مضاعفة عدد السفن المارة وزيادة الإيرادات إلى ١٣ مليار دولا، كما أن شق التفريعة الجديدة سيؤدى إلى تقليل زمن الرحلة مما قد يساعد على رفع رسوم المرور بعض الشىء، لكن من غير المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير حيث أنه من الصعب مضاعفة عدد السفن العابرة بمجرد شق تفريعة جديدة لأن عدد السفن العابرة مرتبط بحجم التجارة العالمية في الأساس.

الثانى: زمن وتكلفة المشروع: كان من المفترض أن يتطلب المشروع خمس سنوات للتنفيذ وقام فريق المشروع بضغطه لثلاث سنوات لكن تم التأكيد على إتمامه في سنة واحدة يوم إطلاق المشروع, وهذا الضغط الرهيب لفترة التنفيذ يضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمنى الطموح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة التكلفة النهائية للمشروع مقارنة بالميزانية المبدئية البالغة قرابة ٨ مليارات دولار (٦٠ مليار جنيه) وهو رقم قد يظهر محدودا لكنه يقارب إجمالى الاستثمار الحكومى في العام المالى الجديد، ولذلك فسوء تقدير تكلفة مثل هذا المشروع قد يكون كارثيا.

وقد أثبتت النخبة المالية في الخزانة والبنك المركزى وقيادة البنوك الحكومية الكبرى كفاءة واقتدارًا ملحوظين في إدارة ملف تمويل قناة السويس الجديدة، بابتداع أدوات تمويلية في وقت قصير للغاية للاستثمار في المشروع الضخم، وتحميل الخزانة العامة أقل عبء ممكن, وقد جاء إعلان البنك المركزى مؤخرا لنصيب الأموال من غير الودائع في حصيلة شهادات القناة، التى بلغت ٢٧ مليار جنيه من إجمالى ٦٤ مليارا، دليلا إضافيا على نجاح الرهان المحسوب للنخبة المالية، والتى نجحت في جذب مدخرات ضخمة نسبيا من خارج القطاع المصرفى[22].

Ø قضية دعم الطاقة وتأثيرها على العدالة الاجتماعية

في الثالث من يوليو 2014، بدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادة تدريجية في سعر الفئات المختلفة من دعم الطاقة, ففي حين ارتفع سعر بنزين95 بنسبة سبعة في المئة، سجّل بنزين80 (المستخدم في الحافلات العامة والخاصة والحافلات الصغيرة) زيادة بنسبة 78 في المئة, وازداد سعر الغاز الطبيعي، الذي يشكّل مصدر الوقود الأساسي لسيارات الأجرة في مختلف أنحاء مصر، بنسبة 175 في المئة, وقد كان لهذه الزيادة تأثير على الخدمات الأساسية من سيارات الأجرة إلى أسعار المواد الغذائية, ويُتوقَّع أن تزداد كلفة السلع الاستهلاكية الإضافية، لاسيما المواد الغذائية، بنسبة 200 في المئة تعويضًا عن الخفوضات في دعم الطاقة، كما جاء في بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك في مصر.

وقد دافع السيسي عن الإجراءات معتبرًا أنه من دونها، كان الدين الداخلي المصري ليرتفع من 1,7 تريليون جنيه مصري حاليًا إلى ثلاثة تريليونات جنيه مصري (419 مليار دولار أميركي), يُجمع المصريون على الحاجة إلى إصلاح منظومة الدعم الحكومي، لكنهم يختلفون إلى حد كبير حول الشروط الدقيقة لهذا الإصلاح – بما في ذلك هل يجب إصلاح المنظومة الآن وإلا يتعذّر إصلاحها لاحقًا، أو هل يجب أن يتم أولًا تبنّي مقاربة أكثر تروّيًا تأخذ في الاعتبار أجور المواطنين الفقراء وكلفة معيشتهم.

حتى الآن، لم تعتمد الحكومة المصرية نظمًا للرعاية الاجتماعية أو إجراءات لحماية الفقراء, فالزيادات الجديدة في الأسعار والخفوضات الأخيرة في الدعم الحكومي تؤثّر في شكل خاص في أصحاب الدخل المنخفض, في يناير 2014 مثلًا، رفعت الحكومة الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي أسعار المياه جنيهًا مصريًا واحدًا (0,14 دولار أميركي) بصورة شهرية، لتصل الزيادة إلى نحو خمسين في المئة بعد 12 شهرًا, تبلغ كلفة استهلاك المياه الآن 35 جنيهًا مصريًا (4,90 دولارات) – بدلًا من 24 جنيهًا مصريًا (3,40 دولارات) – لكل 20 مترًا مكعّبًا, لم يتم الإعلان عن هذا القرار للرأي العام.

على الرغم من الخفوضات الأخيرة، تُظهر الموازنة المالية المصرية للعام 2014-2015، التي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، أن الإنفاق على الدعم الحكومي والمنافع الاجتماعية سيزيد بنسبة واحد في المئة مقارنةً بالعام الماضي، مشكِّلًا بالتالي نسبة 31 في المئة من الموازنة – مع العلم بأنه لايزال أقل من مبلغ الـ253 مليار جنيه مصري الذي اقتُرِح تخصيصه لهذا النوع من النفقات في مشروعٍ للموازنة رفضه السيسي لاحقًا, واعتبارًا من يناير المقبل، يصبح الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام 1200 جنيه مصري، ماتترتّب عنه تكاليف أعلى من المبالغ المدّخرة من الخفوضات في الدعم الحكومي التي تسبّبت بارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالنسبة إلى جميع المصريين.

في حين أن الديون هي السبب المعلَن الذي أعطاه السيسي ورئيس الوزراء ابراهيم محلب لتبرير الخفوضات، تعهّد كلاهما بإعادة توزيع المبالغ التي يتم ادّخارها سنويًا جراء خفض الدعم الحكومي، لتمويل البرامج الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية, لكن نظرًا إلى حدّة أزمة الديون المصرية والقانون الجديد الخاص بالحد الأدنى للأجور، يُستبعَد أن تتمكّن الحكومة من تطبيق برامج جذرية للرعاية الاجتماعية, وقد عبّر تقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن الأموال التي سيتم ادّخارها نظريًا لن تُترجَم تمويلًا إضافيًا لقطاعَي الصحة والتعليم, كما أن المخصّصات التي تقترحها الحكومة أقل من تلك التي يفرضها الدستور لقطاع الصحة (3%) والتعليم (6%).

واقع الحال هو أن قدرة السيسي على تطبيق خفوضات كبرى في الدعم الحكومي من دون التسبّب بموجة واسعة من الاضطرابات تُظهر إلى حد كبير كيف استعادت الحكومة، بنجاح نوعًا ما، اللغة اليسارية لتأطير إصلاحاتها، عبر إعادة تسويق سياسات التقشّف بأنها شاملة ومفيدة وتقدّمية، كما يعكس حجم الضغط السياسي الخارجي ودرجة التوافق الأمريكي، ويبدو أن السيسي تعلّم درسًا من محاولة الرئيس الأسبق أنور السادات إجراء إصلاحات أكثر جذرية لمنظومة الدعم الحكومي في العام 1977. فقد أشعلت الإصلاحات في ذلك الوقت شرارة “انتفاضة الخبز”، ودفعت بالمصريين نحو مواجهة مع الجيش, وقد كانت الحكومة المصرية الحالية موضع ثناء لمقاربتها المتأنية نسبيًا في التعامل مع إصلاح الدعم الحكومي في العام 2014. بيد أن هذا الأسلوب يعكس حذرًا من تبنّي سياسة اقتصادية فجائية تقوم على العلاج بالصدمة كتلك التي انتهجها السادات، أكثر مما يعكس إصلاحات تقدّمية حقيقية الهدف منها استكمال إصلاحات الدعم الحكومي وحماية الفقراء في الوقت نفسه.

وقد فسّر البعض خفوضات الدعم الحكومي التي أقرّها السيسي بأنها مؤشّر عن أن مصر قد تسعى مجددًا إلى الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي في المستقبل المنظور، ومن المقرّر إعادة إطلاق المباحثات في وقت لاحق، وعلى الأرجح أنها ستُستأنَف من حيث توقّفت – أي قرض الـ4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية الذي كان قيد التفاوض في عهد محمد مرسي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى خواتيمها لأسباب عدّة منها خشية حكومة مرسي من خفض الدعم الحكومي في مرحلة كانت تشهد معارضة واسعة وتململًا اقتصاديًا واجتماعيًا شديدًا.

لكن خلافًا للموجات السابقة من معارضة الخفوضات المقترحة للدعم الحكومي، ظلّ تهديد الاحتجاجات للاستقرار الداخلي في مصر مرتبطا بالقمع واجراءات ضد قانون التظاهر والقضاء العسكري، ويتمثل التحدّي الأكبر المطروح على السيسي في الحرص على ألا يُنظَر إلى الإصلاحات الاقتصادية بأنها متساهلة مع الأثرياء على حساب الفقراء، كما هو حال السياسة المصرية منذ عهد جمال عبد الناصر, لكن إذا استمرّت الحكومة في تطبيق سياسات تُلقي بعبء ثقيل على ثلثَي المصريين الواقعين في أسفل الهرم الاجتماعي (يُصنَّف نحو 60 في المئة من السكان في خانة أصحاب الدخل المنخفض)، سيزداد التململ الشعبي[23].

Ø قضية الدعم الخليجي

تعول الحكومة على الدعم الخليجى لإخراج الاقتصاد من الركود وهو ما يمثل الحل الأمثل، شريطة أن يكون الدعم كبيرا بما يكفى وأن يتم ضخه بشكل سريع وفعال, قامت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات تناهز ٢٠ مليار دولار عقب ٣٠ يونيو، تشمل منحا ومواد بترولية وقروضا ميسرة, وتم بالفعل استخدام ١١٧ مليار جنيه خلال عام 2013 من هذه المنح، بالإضافة لوديعة حرب الخليج التي كانت لدى البنك المركزى منذ التسعينات، كما تم إدراج ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام الجديد, وكان لهذا الدعم أثر كبير في المحافظة على قيمة الجنيه وإنقاذ الاقتصاد من الانكماش لكنه لم يخرجه من الركود[24].

وقد سنّت الحكومة الانتقالية بتمويل من حلفائها العرب في الخليج، خطّتَين للتحفيز بهدف زيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو وإيجاد فرص العمل. ومن الناحية الاجتماعية تستهدف معظم المشاريع الواردة في الخطتين الطبقة المتوسطة الدنيا والفقيرة في المناطق الحضرية، من خلال توفير الإسكان لذوي الدخل المنخفض أو ضخّ الأموال في عمليات تحديث الأحياء الفقيرة في المراكز الحضرية الكبيرة[25].

وتركز مشروعات خطة التحفيز على الخدمات العامة مثل رصف الطرق وإنارتها، وهى المشروعات التى تراهن الحكومة على إسهامها في إشعار المواطنين بقدر من الرضا عن أداء الدولة، كما تم توجيه تمويل إضافي الى مجالات متعددة كالحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة واستثمارات اضافية على الموازنة، وخصصت خطة التحفيز مساحة لا بأس بها لمشروعات القطاع الصحى؛ فعلى موقع وزارة التخطيط على الانترنت تذكر الوزارة أن مشروعات الخطة تشمل اعادة تأهيل 59 مستشفى عام، دون أن توضح بشكل مفصل إجراءات اعادة التأهيل والجدول الزمني لتنفيذها، ومن ضمن هذه المستشفيات مستشفى كفر الشيخ العام والذى لا يشعر العديد من زواره بالرضا عن خدماته. كما يعد توفير فرص العمل في ظل تجاوز معدلات البطالة لنسبة 13% من قوة العمل في الوقت الحالى، احد الاهداف الاساسية من إنفاق مليارات التحفيز، ولكن تلك الأموال لا تذهب مباشرة للعمال؛ حيث تتعاقد الدولة مع المقاولين في المشروعات الانشائية، وهم من يحددون نصيب العمال من أموال التحفيز، ولم تساهم خطة التحفيز في الحد من معدلات البطالة منذ البدء في تطبيقها، حيث ظلت نسبة العاطلين من اجمالى قوة العمل ثابتة عند مستوى 13.4% منذ الربع الثالث من 2013 وحتى الربع الأول من العام 2014.

المعلوم من تقرير لوزير المالية في حكومة الببلاوي أن قيمة المساعدات التي تلقتها مصر من هذا الثلاثي قد بلغت 10,5 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 4,2 مليار دولار من الإمارات و3,6 مليار دولار من السعودية و2,7 مليار دولار من الكويت، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013, وقد اشتملت هذه المساعدات على 6 مليارات دولار أُودعت بالبنك المركزي المصري وسوف يتعين ردها، وعلى 4,5 مليارات دولار منحًا غير قابلة للرد (تشمل مليار دولار منحة نقدية، و3,5 مليارات دولار منحة عينية-أساسًا منتجات بترولية). وقد استخدمت الحكومة الجزء الأكبر من هذه المساعدات لدعم الاحتياطيات الدولية وللوفاء ببعض الالتزامات، واستخدمت ما تبقّى منها وكذلك الوديعة التي تحتفظ بها وزارة المالية لدى البنك المركزي منذ حرب الخليج في 1991 (نحو 60 مليار جنيه) في إعداد برنامجين لإنعاش الاقتصاد: الأول في خريف 2013 بمبلغ 29,7 مليار جنيه، والثاني في يناير 2014 بمبلغ 33,9 مليارات جنيه. أي: إنه تم رصد 63,6 مليار جنيه كإنفاق عام إضافي لما هو مقرر أصلًا بالموازنة العامة من أجل تحفيز الاقتصاد وتنشيطه. ويتمثل المغزى السياسي لهذا النمط من المساعدات في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها.

ووفقًا لما ذكره أحمد جلال وزير المالية السابق في تقريره عن الأداء الاقتصادي والمالي الصادر في فبراير 2014، كان من المقرر أن توجه اعتمادات هذه البرامج التنشيطية لزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية ولتحسين خدمات الصحة ولسداد المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات وللإنفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والأطباء, وبالرغم من أن هذا التقرير قد ذكر أن ما أُتيح للوزارات والجهات الأخرى المنفذة قد بلغ 20,1 مليارات جنيه حتى نهاية فبراير 2014، فإن هذا التقرير يذكر أن ما أتيح هو 4,3 مليار جنيه (موزعة بين 0,1 مليارات جنيه لشراء السلع والخدمات، و2,2 مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و2 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية), وهو ما يعني أن ما تم إنفاقه لا يتجاوز 14,5% من المبلغ المرصود للبرنامج الأول أو 6,8% من مجموع ما رُصد للبرنامجين الأول والثاني معًا, وهو ما يشير إلى ضعف معدلات التنفيذ للبرنامجين؛ ومن ثم عدم ظهور آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي للنظام الجديد, كما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال. وثمة ما يؤكد أيضًا ضعف قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد، ألا وهو استمرار التراجع في نسبة القروض المقدمة للقطاعين العام والخاص إلى الودائع المصرفية من 46,3% في يونيو 2013 إلى 45,5% في يوليو 2013، ثم إلى 43,7% في نوفمبر 2013 وإلى 42% في ديسمبر 2013.

وجدير بالذكر أن الإمارات لا تقدم منحة للجانب المصري وإنما تسهيلات في صورة قرض لشراء احتياجات من المنتجات البترولية سواء من الإمارات أو غيرها من الدول، كما أن المساعدات البترولية السعودية تنتهي بنهاية أغسطس 2014، ولذا فإن الاتفاق مع الجانب الإماراتى جاء بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية من المازوت والسولار والبنزين والغاز.

وحول مؤتمر المانحين، يوجد خلاف داخل الحكومة الحالية حول الموعد الذى تم تحديده لانعقاد قمة مصر الاقتصادية يومى 21 و22 فبراير 2015، حيث يرى فريق تأجيل المؤتمر لشهر مارس 2015، خاصة أن موعد انعقاد المؤتمر يتزامن مع احتفالات دينية تتم في عدد واسع من دول شرق آسيا، خاصة الصين، وبالتالى ستكون مشاركة تلك الدول ضعيفة، أما الفريق الثانى فيصر على عقد المؤتمر في موعده، خاصة بعدما تم الإعلان عنه رسميًا يومى 21 و22 فبراير، ويرى أن التراجع يمثل تهديدًا لمصداقية الحكومة.

وهكذا لم تفلح المساعدات الخليجية ولا برامج التحفيز في إنعاش الاقتصاد، ومن ثم لم يكن لها الأثر المرجو في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والسياسية، بل إن العقبات قد تزايدت أمام عملية الإنعاش الاقتصادي نتيجة للتردي الشديد في الأوضاع السياسية والأمنية والقانونية منذ الثالث من يوليو 2013، فقد ازدادت حالة الاستقطاب المجتمعي مع ميل النظام لتغليب التعامل الأمني مع الأزمة السياسية واستبعاد الحل السياسي، وذلك بإعلان أن باب المصالحة الوطنية قد أُغلق وبالتمادي في الإجراءات التي تصب الزيت على النار فتزيدها اشتعالًا متخذًا في ذلك ذريعة الحرب على الإرهاب.

Ø موازنة السيسي

تعبر الموازنة العامة في بداية عهد السيسي عن استعادة النهج الاقتصادي الذي انتهجه مبارك قبل الثورة بأعوام، وكان أحد أسباب انفجارها، بما أنتجه من تهميش وإفقار لقطاعات واسعة من المصريين, وبرغم بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل فرض ضريبة على تعاملات البورصة، وضريبة على ما يزيد على المليون جنيه سنويا من الدخول، إلا أن جوهر السياسة الاقتصادية ظل كما هو.

كانت أولى معالم السياسات الاقتصادية للإدارة المصرية الجديدة في المرحلة الراهنة هي الاتجاه التدريجى صوب سياسات مالية أقرب إلى التقشف، وإعلان السعى إلى تقليص عجز الموازنة والدين العام كهدف رئيسي في المرحلة المقبلة, وقد انعكس ذلك إلى حد ما في الموازنة الجديدة وإجراءات تحريك أسعار بعض السلع والخدمات، والتي تهدف إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ 80%-85% بحلول عام 2016\2017.

تجسد ذلك جزئيًا في الموازنة العامة الجديدة من خلال اقتطاع بعض مخصصات الإنفاق والحد من نمو مخصصات أخرى, فمخصصات الدعم على سبيل المثال تم تثبيتها في مشروع الموازنة الحالي عند 233,8 مليار جنيه مقارنة بـ 233,3 مليار مخصصات فعلية للعام المالي الماضي، وذلك بنمو 0,2% فقط، في حين كان نمو مخصصات الدعم الفعلية المتوقعة للعام الماضي عن نظيرتها المتحققة في العام المالي 2012\2013 تبلغ نحو 18,4%, وبشكل إجمالى فقد تزايدت المصروفات العامة في مشروع الموازنة الحالي بمقدار 7,1% فقط مقارنة بزيادة للمصروفات الفعلية المتوقعة للعام الماضي عن سابقه 2012\2013 بـ 25,3%، وزيادة الأخير عن 2011\2012 بـ 24,9%.[26]

كما تم زيادة الايرادات من 506,6 مليار جنيه وفقًا للأرقام الفعلية المتوقعة للعام الماضي إلى 548,6 مليار في الموازنة الحالية، وهى زيادة قد تبدو طبيعية إلى حد ما ولا تشير إلى ارتفاعات كبيرة في الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات، لكن الأرقام توضح أن الزيادة في الضرائب في الموازنة الحالية هي الأكبر مقارنة بسابقاتها لكن ذلك لا ينعكس بوضوح في الإيرادات نظرًا لانخفاض المنح التي دخلت إلى الإيرادات من 117,2 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 23,5 مليار فقط في العام الحالي، فنمو حصيلة الضرائب في الموازنة الحالية عن العام الماضي يبلغ 26,7% مقارنة بـ 14,5% في العام الماضي و21% في العام السابق له. يعنى هذا باختصار أن الموازنة الحالية تشهد الحد من نمو الإنفاق من خلال استهداف الدعم بالأساس، خاصة دعم السلع التموينية الذي تم خفضه من 34,6 مليار إلى 31,5 مليار، ودعم المواد البترولية الذي تم خفضه من 130,4 مليار جنيه إلى 100,2 مليار في العام الحالي، مع السعي لزيادة الإيرادات من جانب آخر من خلال الضرائب.

وبالرغم من حتمية تقليص عجز الموازنة والدين العام لكسر حلقة التغذية الذاتية التي تربطهما، حيث تمثل فوائد الدين 25% تقريبًا من الموازنة العامة بما يسهم في زيادة العجز والذي يتم سداده بالاقتراض، بما يحمل الموازنات التالية عبء فوائد ومدفوعات إضافية يفاقم من العجز بها ويدفع نحو المزيد من الاقتراض لسداده وهكذا، بالرغم من ذلك، فإن آلية وتوقيت اتباع سياسات تقشفية (أو تميل تدريجيًا نحو التقشف لمزيد من الدقة)، يمثل عنصرًا حاسمًا في آثارها الكلية على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى مدى فاعليتها في تحقيق هدفها الرئيسي بتقليص عجز الموازنة والدين العام, فبجوار الآثار الاجتماعية الفورية لتحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى بما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة الفئات الأكثر فقرًا، فإن الآثار الكلية لسياسات التقشف تحمل أبعادًا أكثر عمقًا وخطورة. فمن خلال تخفيض الانفاق العام (أو البدء بتحجيم نموه) وزيادة الإيرادات العامة عبر توسع في حصيلة الضرائب هو الأكبر منذ أعوام، قد يبدأ نمو الاقتصاد في التباطؤ كنتيجة لتراجع الإنفاق الحكومى بجوار انخفاض الاستهلاك الشخصى بعد زيادة الضرائب وارتفاع أسعار السلع, ومع تباطؤ نمو الاقتصاد كنتيجة لسياسات التقشف، ستتزايد معدلات البطالة وبالتالى معدلات الفقر بما يخلق الحاجة لزيادة التحويلات الاجتماعية مرة أخرى لمواجهة الضغوط والاحتياجات الاجتماعية، وفي الوقت ذاته فإن تراجع النمو سيؤدى لتراجع الإيرادات العامة نظرًا لانخفاض حصيلة الضرائب مع تباطؤ نمو الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستهلاك, وهو ما يعنى ببساطة زيادة الإنفاق وتقليص الإيرادات وبالتالى زيادة العجز والديون مرة أخرى، أي أن محاولة تخفيض عجز الموازنة قد تُؤدى ليس فقط إلى تباطؤ النمو لكن إلى ارتفاع العجز ذاته مرة أخرى[27].

ولعل من أبرز ملامح الموازنة الجديدة خفض دعم السلع البترولية من حوالى ١٣٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه مما أدى إلى رفع أسعارها وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات من غذاء لمواصلات لمواد بناء وغيرها، بمعدلات أعلى من نسبة ارتفاع أسعار الطاقة تحسبا للارتفاعات القادمة.

كما شهدت الموازنة الجديدة خفضا للاستثمارت الحكومية من ٧٨ إلى ٦٧ مليار جنيه وهو ما يضعف قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد, وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة ليصل إلى ٢٤٠ مليار جنيه (١٠٪ من الناتج المحلى) للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام, وإذا نظرنا لهذا التقشف المالى نجد أن آثاره الكلية تفضى بنا إلى حالة من الركود التضخمى نتيجة انخفاض الإنفاق الحقيقي والاستثمارات الحكومية من ناحية وارتفاع أسعار السلع والخدمات من ناحية أخرى, ويعتبر الركود التضخمى فخا كبيرا لأى اقتصاد حيث إن الإجراءات التحفيزية اللازمة للخروج من الركود عادة ما تزيد من حدة التضخم، بينما الإجراءات الانكماشية اللازمة لكبح جماح التضخم عادة ما تزيد من عمق الركود[28].

وفي النهاية فإن الخصائص العامة لأداء حكومة الببلاوي سجلت عددا من المؤشرات من أبرزها أولا، انقسام داخل الحكومة بين ثلاثة فرق أولها فريق الأحزاب السياسية، الذي كان منقسما على نفسه، وثانيها فريق التكنوقراط وثالثها فريق المنتمين إلى السلطة التأسيسية أو إلى الجهات السيادية, وثاني المؤشرات هو غياب الرؤية الشاملة مما أدي إلى تردد أو تخبط أو أخطاء في عملية اتخاذ القرارات, أما المؤشر الثالث فتمثل في استعارة حلول قصيرة الأجل لمشكلات هيكلية طويلة الأجل تتعارض مع تحقيق الأهداف وتزيد من تعقيد المشاكل المزمنة مثل تعيين عشرات الآلاف من العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور بدون دراسة كافية، مما يزيد من مشكلة تضخم أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال, وتمثل رابع هذه المؤشرات في أن برامج الحكومة أسفرت عمليا عن تبديد موارد مالية هائلة لم تتح لأي حكومة بعد ثورة يناير, أما خامس المؤشرات العامة لأداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي فتمثلت في العجز عن تقدم حلول لمشكلات طارئة حادة مثل نقص الكهرباء وانفلات الأسعار والمرور والعشوائيات والنظافة وغيرها, ويعني هذا ببساطة شديدة أن وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاءوا إلى مقاعد الحكومة وتركوها بدون أن تقديم حلول تذكر لمشكلة من المشاكل المتفجرة التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير، باستثناء وقف التدهور في بعض المؤشرات مثل قيمة العملة واحتياطي النقد الأجنبي والتصنيف الائتماني، وهو الذي تحقق أساسا لا بفضل سياسة الحكومة ولكن بفضل مساعدات السعودية والإمارات والكويت[29]، وفي المقابل حاز الجانب الأمني اهتمامًا كبيرًا لمواجهة مقاومة الانقلاب السلمية والأعمال الإرهابية في سيناء.

كذلك، فإن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة محلب لم تختلف جوهريًا لا عن سابقتها بعد الانقلاب، ولا عن التوجهات التي طُبّقت في سنة حكم مرسي أو في فترة حكم المجلس العسكري, ولا تنطوي هذه التوجهات جميعًا على قطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لعهد مبارك، بل إنها استمرار لها, ولا يغير من حقيقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية بعد الانقلاب محاولة الربط بين السيسي وعبد الناصر على النحو الشائع في “بوسترات” الإشادة بقيادة السيسي للانقلاب، ثم في الدعاية لترشحه للرئاسة ولمشروع قناة السويس, وفي الحقيقة، فإنه لا يجمع بين عبد الناصر والسيسي إلا العداء للإخوان والقبضة الحديدية لأجهزة الأمن وغياب الديمقراطية، لكن شتان بينهما عندما يتعلق الأمر بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وبالسياسة الخارجية.

إجمالًا، لم يكن لدى الحكومتين الانتقاليتين اللتين أدارتا الشؤون في مصر منذ يوليو 2013 على الصعيد الاقتصادي سوى خطة واحدة من شقّين: أولهما تسيير الأمور وثانيهما العمل على تحقيق بعض التعافي الاقتصادي في المستقبل القريب -أي في سنوات حكم السيسي الأولى- وهي خطة توازيها خطة أخري أمنية قمعية. وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة، فإن رفع معدلات النمو بعد ثلاث سنوات من الركود أمر ممكن، على الأقلّ من الناحية النظرية، إذا ماتعافت الاستثمارات المحلية والأجنبية. بيد أنه لا يوجد مستثمر في التوقيت الحالي، بغضّ النظر عن جنسيته، مستعدّ للمخاطرة بتوظيف أمواله في اقتصاد مُتداعٍ في بلدِ غير مستقرّ سياسيًا.

ونخلص مما سبق، تقوم رؤية الحكومة في مصر على الجمع بين نقيضين الأول هو إصلاح الخلل الهيكلي في موازنة الدولة المصرية من خلال خفض الإنفاق خاصة في بند الدعم مع زيادة الإيرادات الضريبية في السنوات الخمس القادمة بما يخفض من العجز، ومن الدين العام، ومن ثم يخفف من الطلب الحكومي على موارد الجهاز المصرفي، وهو أمر إن تحقق سيكون له انعكاس إيجابي على مد الائتمان للقطاع الخاص من أجل تمويل استثمارات بعدما تحولت الحكومة المصرية في العقد الأخير لأكبر مقترض من الجهاز المصرفي لتمويل العجز المتزايد، على نحو رفع من أسعار الفائدة، وخفض بشكل ملموس من فرص تمويل أنشطة القطاعات غير الحكومية, وترى الحكومة أن هذه الإجراءات التقشفية الهادفة لإصلاح الخلل المالي سيجري تعويضها من خلال تدفقات نقدية خليجية، قادمة من الإمارات والسعودية خاصة، في صورة استثمارات ترفع من معدلات الطلب الكلي، وتزيد من ثم من التشغيل ومن معدلات النمو، وتكسر دورة الركود التي وقع فيها الاقتصاد المصري منذ يناير ٢٠١١.

وقد تلقت مصر بالفعل ما يناهز ٢٠ مليار دولار منذ يونيو ٢٠١٣ من بلدان الخليج ذهب أغلبها في دعم العجز المتزايد في الموازنة، خاصة لتوفير الوقود المدعم، ولم يكن لهذه التدفقات أثر يذكر على فرص التعافي الاقتصادي كونها قد خصصت لدعم المصروفات الجارية الحكومية، وتنظر الحكومة في مصر أنه لا فرصة لاستعادة النمو بدون إعادة توجيه هذه التدفقات الدولارية من الخليج بعيدا عن سد العجز الحكومي إلى قطاعات استثمارية في مشروعات كبرى تولد فرص عمل، وهو ما يبدو أنه محل اتفاق من الشركاء الخليجيين أنفسهم الذين يربطون دورهم المستقبلي بإصلاح أوجه الخلل الهيكلي في مالية الدولة في مصر.

ومن هنا فإن الخطة الحكومية المصرية ترمي إلى أمرين يبدوان متناقضين ظاهريا يتمثلان في اتخاذ إجراءات تقشف على مدى السنوات القادمة تخفض من العجز الحكومي وتقلل من حجم الدين العام وخدمته، ولكن دون التأثير على الطلب الكلي بإطلاق حزم تحفيز من أموال الخليج تذهب مباشرة للاقتصاد، وإن مرت على هيئات حكومية كتلك التابعة للقوات المسلحة كما في مشروع المليون وحدة سكنية.

وخلاصة القول، تشكل الأوضاع الاقتصادية أحد أهم التحديات التى تواجه مصر إذ يعاني الاقتصاد المصري من عدة اختلالات، بل اعتلالات، تتمثل في انعدام التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة في موازنة الدولة، والعجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة ضعف تغطية الصادرات السلعية لفاتورة الواردات السلعية، والاختلال في هيكل الأجور، والأزمة في سوق العمل التي نتج عنها تراكم رصيد كبير من المتعطلين ولاسيما في صفوف الشباب المتعلم, ولعل هذه الاختلالات هي تعبير عن أزمة أعمق في بنية الاقتصاد العيني (الإنتاج، الاستثمار، الاستهلاك، الصادرات، إنتاجية العمل، البحث والتطوير)[30].

وعند وضع هذه السياسات يجب حساب الآثار الاجتماعية التى تترتب على هذه الخطوات التصحيحية، لأن التركيز على اعتبارات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية دون التوزيع العادل لثمار هذا النمو بين الفئات الشعبية ومحدودة الدخل وبين المناطق الأكثر فقرا في صعيد مصر يعتبر نكوصًا عن أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

باختصار، فإن المؤشرات والاجراءات التي تكشفت إلى الآن، بالرغم من قصر المساحة الزمنية من 30 يونيو سواء في فترة المستشار عدلي منصور أو الرئيس السيسى، تشير إلى جنوح التوجهات الاقتصادية للإدارة المصرية الجديدة نحو سياسات الليبرالية الجديدة، أو لنكون أكثر دقة، نحو المزيد من سياسات الليبرالية الجديدة المقترنة بنظام تسلطي، حيث تسعى الدولة للحد من الدعم والتحويلات الاجتماعية تدريجيًا وتحرير الأسعار وتقليص دورها كمستثمر ولاعب اقتصادى –باستثناء التوسع الاقتصادي للقوات المسلحة الذي يخرج عن الإطار المؤسسى التقليدى لدور الدولة– بالتزامن مع الرغبة في الاعتماد على الاستثمار الأجنبي ليقود النمو والتنمية.

*****

الهوامش:

[1] عمرو عادلي، اقتصاديات النظام السلطوي الصاعد في مصر، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 18 يونيو 2014.

[2] أنس رخا، إبراهيم الغيطاني، تقييم السياسة النقدية في مصر بعد ثورة يناير 2011، مركز المصري اليوم للدراسات والمعلومات، 2013.

وانظر أيضا: عبدالله عرفان، الاقتصاد السياسي للثورة: مصر بين نظامين ومداخل جديدة للنظر، في: أمتي في العالم (الثورة المصرية والتغيير الحضاري والمجتمعي)، القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية ومكتبة الشروق الدولية، 2012، ص 214 – 235.

[3] إبراهيم العيسوي، الاقتصاد المصري: تفاقم الاختلالات المزمنة، مركز دراسات الجزيرة، ابريل 2014.

[4] منى بدران وآخرون، لمحة عن الاقتصاد المصري، نوفمبر 2013، الهيئة العامة للاستثمار.

[5] نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فبراير، 2014.

[6] التقرير المالي لوزارة المالية، شهر يونيو 2014.

[7] تقرير المتابعة للربع الرابع والعام المالي 13/2014 الصادر عن وزارة التخطيط في أكتوبر 2014.

[8] محمود عبد الفضيل – من دفتر أحوال الاقتصاد المصري – سلسلة كتاب الهلال – مارس 2003 م

[9] عمر الشنيطي، الدعم الخليجى هل يُخرج الاقتصاد من الركود؟، جريدة الشروق، 9 أغسطس 2014.

[11] إبراهيم العيسوي، الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا (المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2007).

[12] أنس رخا، سياسة الدعم في ليبيا: الاستراتيجية البديلة وطرق التنفيذ، المركز الليبي للبحوث والتنمية، فبراير 2013.

[13] عمر الشنيطى، عن معضلة الدعم، مقال بجريدة الشروق، 21 ديسمبر 2013.

[14] عمرو عادلي، الضرائب والسياسة في مصر السيسى، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 11 أغسطس 2014.

[15] انظر في هذا الشأن: د. عماد الدين شاهين، عهد السيسي: التحديات والتوقعات، 24 يونيو 2014، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط التالي: http://studies.aljazeera.net/reports/2014/06/201462492413205174.htm

[16] عمرو عادلي، الحد الأدنى والأقصى للأجور وموقف السلطة الجديدة من الصراع الاجتماعي داخل البيروقراطية المصرية، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 18 يونيو 2014.

[17] عمرو عادلي، الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للمتاعب، جريدة الشروق، 6 مارس 2014.

[18] عمرو عادلي، الحد الأدنى والأقصى للأجور وموقف السلطة الجديدة من الصراع الاجتماعي داخل البيروقراطية المصرية، مرجع سابق.

[19] عمر الشنيطي، المشروعات القومية وتكلفة الفرصة البديلة، جريدة الشروق، 7 سبتمبر 2014.

[20] نهلة محمد صلاح الدين، هل تنقذ المشروعات القومية الاقتصاد المصري من كبوته؟، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، 02/09/2014.

وانظر أيضًا: ماجدة إبراهيم، تساؤلات ومؤشرات حول الوضع االقتصادي الراهن لمصر، مركز الحضارة للدراسات السياسية، متاح على الرابط التالي: http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.pdf

[21] عمر الشنيطي، قناة السويس الجديدة: مغامرة قومية لكنها فرصة استثمارية، جريدة الشروق، 23 أغسطس 2014.

[22] عمرو عادلي، نخبة مصر المالية مالها وماعليها، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 8 أكتوبر 2014.

[23] توم رولينز، السيسي ودعوته للمواجهة الاقتصادية، مقال مترجم من اللغة الإنجليزية، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 24 يوليو، 2014.

[24] عمر الشنيطي، الدعم الخليجى.. هل يُخرج الاقتصاد من الركود؟، جريدة الشروق، 9 أغسطس 2014.

[25] عمرو عادلي، اقتصاديات النظام السلطوي الصاعد في مصر، مرجع سابق.

[26] وزارة المالية المصرية، “مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014\2015″، القاهرة، يونيو 2014.

[27] حسين سليمان، “ما بعد 30 يونيو.. أبعاد السياسات الاقتصادية الجديدة”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 11/10/2014.

[28] عمر الشنيطى، التقشف المالى زائد الانكماش النقدى يساوى ركود طويل الأجل، جريدة الشروق، 26 يوليو 2014.

[29] إبراهيم نوار، تقييم أداء حكومة الببلاوي: فرص ضائعة وتهديدات مستمرة، المركز العربي للبحوث والدراسات، 08/مايو/2014.

[30] محمود عبد الفضيل – من دفتر أحوال الاقتصاد المصري – سلسلة كتاب الهلال – مارس 2003 م

لتحميل الملف