عن سيولة النظام الدولي: ازدواجية المعايير والصدع بين الشعوب والنظم

تتوالى مفردات مثل: سيولة، نهاية، ما بعد… تعبيرًا عن عدم اكتمال عملية تغير أو تحول. ويعد النظام الدولي المستوى التحليلي الأكثر وصفًا له بهذه المفردات. فمنذ ثلاثة عقود مازال التساؤل قائمًا عن: ماذا بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار القطبية الثنائية وسقوط الشيوعية في الكتلة الشرقية 1991؟ وبالطبع تتركز الإجابات على “حالة الكبار” (في الشمال والشرق)، ولا يتم استدعاء حالة “الصغار” في الجنوب إلا على سبيل الاستثناء حين يبرز وضعهم مفعولا بهم في لعبة الكبار: عسكريًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا. وللأسف كانت الحرب الأمريكية العالمية على ما يسمى بالإرهاب هي المظلة التي قفزت بهذا الجنوب -وفي قلبه العالم الإسلامي- إلى سطح التفاعلات الدولية، ولقد أضحى لهذه الحرب الأولوية على أجندات الكبار والصغار وإن اختلفت الدوافع والأهداف بالطبع.

وتدور خطابات السيولة والمابعديات عادة حول عدة محاور تقليدية: هيكل النظام الدولي، العمليات الدولية، الفواعل ومستويات التحليل ومنظومة القيم وأجندة القضايا العالمية، ولم يتم طيلة الثلاثة عقود الأخيرة حسمُ هذه الحالة أو فصل الخطاب في النقاش الأكاديمي والفكري حول مآل السيولة في كل محور من هذه المحاور.

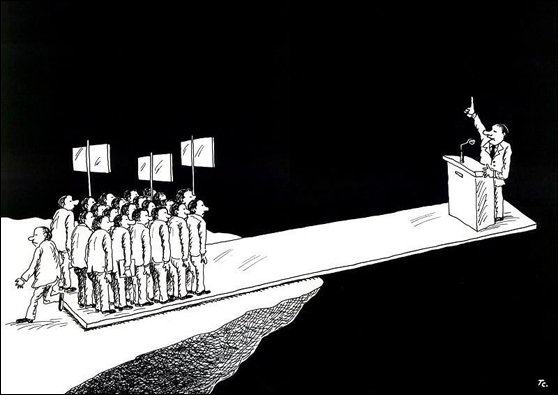

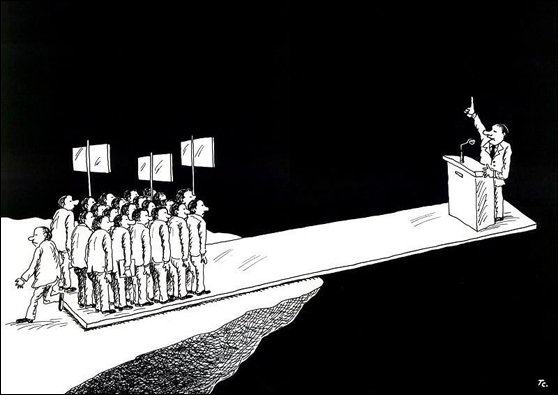

وتتعدد النماذج عبر كل عقد من العقود الثلاثة الماضية، إلا أن العقد الثاني من الألفية -وخاصة عامه الأخير (2020) -كان زاخرًا بالنماذج ذات الطبيعة الخاصة؛ أي النماذج المتصلة بالشعوب وبالصدع بين هذه الشعوب والنظم التي تحكمها. ولم تلق هذه النماذج اهتمامًا جامعًا ناظمًا لها يبرز حجمها وتنويعاتها وتأثيراتها النظمية الكلية على “مآلات التغيير العالمي”، “ومآلات سيولة النظام الدولي”. والمقصود بهذه النماذج تلك التي تتصل بمنظومات القيم والخصوصيات التي تتواجه الشعوب مع النظم حولها؛ سواء شرقًا أو غربًا، شمالاً أو جنوبًا؛ سعيًا من هذه الشعوب نحو تحقيق أهداف العدالة والكرامة الإنسانية.

فبالرغم من اختلاف سياقات وأوضاع هذه الشعوب المنتشرة عبر أرجاء العالم، إلا أن العدالة والكرامة الإنسانية تظلان على رأس أهداف مشتركة جوهرية في مواجهة أوضاع متعددة ومتنوعة من الظلم والفساد والهيمنة، فالعدالة والكرامة الإنسانية في قلب القضايا القيمية الأخلاقية التي تتعدد مسائلها من مكان لآخر.

وتقدم الورقة رؤية ترصد وتشرح خريطة التباينات بين هذه النماذج على النحو الذي يحاول اختبار المقولة التالية: إن التغيير العالمي الذي تنشده الشعوب، أيًا كان موضعها الجغرافي السياسي، هو التغيير الذي يجب أن يحسم سيولة النظام الدولي الراهنة نحو حالة أكثر عدالة وإنسانية؛ سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، للمجتمعات والنظم المكونة لهذا النظام الدولي، إلا أن هذه الشعوب تظل تصطدم بالقوى الداخلية والعالمية التي تحاول الحفاظ على أوضاع هيمنتها الراهنة؛ سواء للقوة العسكرية أو الاقتصادية أو هيمنة عرق أو ثقافة أو حضارة.

ولقد زخرت الساحة العالمية خلال 2020 بالعديد من النماذج الشارحة لهذه الحالة العامة. ولقد كان لتداعيات وباء كورونا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بل والنفسية، أثره الكبير على صعود النماذج “الاحتجاجية الشعبية المدنية” المتعددة والمتنوعة.

ولكن هذه النماذج أبرزت أمرين آخرين: الأمر الأول- هو أن أولويات المسائل لدى الشعوب في الغرب الموصوف بالمتقدم الديمقراطي تختلف عن نظائرها لدى شعوب “الجنوب” الموصوف بالمتخلف غير الديمقراطي، كما تختلف أنماط الصدع بين الشعوب وبين النظم في كل مجموعة. والأمر الثاني- هو أن نضالات الشعوب على الجانبين شمالاً وجنوبًا لا تتحاضن ولا تتكاتف بصورة كاملة وفعالة عبر الحدود وعبر الفضاءات رغم ما قد يبدو من خلاف ذلك في بعض الأحيان. فمتطلبات الأطر الداخلية الوطنية تحتل الأولوية رغم أن النجاحات على صعيدها قد تتطلب التحاضن عبر الحدود وعالميًا لخدمة القضيتين الأساسيتين؛ أي العدالة والكرامة الإنسانية، مهما اختلفت سياقاتهما من مكان لآخر.

ويبدو أن هذه المقولة المركبة، كما سيتضح من النماذج الشارحة، تطرح السؤال التالي: من أين يأتي حسم السيولة في النظام العالمي الراهن حول هذا المجال “القيمي–الحقوقي الإنساني”: من الداخل؟ ولكن من أين في هذا الداخل؟ وما هي القوة القاطرة؟ وكيف يتحاضن الداخلي مع الخارجي في الفضاء العالمي المتعدد؟

(1)

لقد شهدت الولايات المتحدة ودول أوروبية -وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا- خلال 2020 نماذج احتجاجية رفضًا للعنصرية والشعبوية، ودفاعًا عن الديمقراطية والتعددية الثقافية؛ وهي نماذج متصلة بأزمة الديمقراطية السياسية والتماسك المجتمعي في هذه الدول وما لها من امتدادات خارجية.

وكانت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعملية الانتخابات وعملية انتقال السلطة، اختبارًا مهمًا لديمقراطية المؤسسات الأمريكية ولثقافة المجتمع الأمريكي التعددي في مواجهة أحادية وعنصرية وشعبوية التيار اليميني المحافظ الأصولي الصاعد بالتدريج منذ إدارة الرئيس رونالد ريجان وحتى اتخذ مظاهر فجة غير مسبوقة مع إدارة دونالد ترامب. ومن ثم أضحت الشهور الأخيرة من 2020 مفصلاً انتقاليًا في تكييف السياسات الأمريكية الداخلية: هل ستنجح في استعادة قوة ومصداقية نموذج إناء المزج/ بوتقة الصهر melting pot؟ أم ستطيح بها العنصرية والشعبوية وعلى نحو تمتد آثارة إلى أرجاء العالم؟

وإذا كانت المظاهرات الأمريكية ضد العنصرية قد امتدت إلى بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، فإن من الواضح أنها لم تمتد إلى أشكال العنصرية الأخرى في العالم؛ مثل: العنصرية الصهيونية الاستيطانية، بنفس القوة والإصرار التي واجهت بهما العنصرية في الداخل الأمريكي أو الأوروبي. فلم تكن العنصرية والشعبوية الأمريكية الصاعدة في ظل إدارة ترامب قاصرة على الداخل الأمريكي ولكن امتدت إلى الخارج. فبالرغم من اتجاهات “الانعزالية” الأمريكية لإدارة ترامب المتمثلة في الانسحاب من المؤسسات والمشروعات متعددة الأطراف، إلا أن الأذرع التدخلية الأمريكية ظلت قائمة دفاعًا عن “العنصرية الاستيطانية الإسرائيلية” وعن “الاستبدادية” الحاكمة في نظم عربية عدة وعن “التطبيع العربي الإسرائيلي”، وكانت سياسات إدارة ترامب داعمة لكل هذه الأشكال ودافعة بها.

واستخدمت إدارة ترامب وبإصرار سياسة العصا والجزرة في مواجهة الدول العربية لتقبل التطبيع ولتعلن عنه بفجاجة وحماسة، وتدافع عنه بذرائعية مصلحية مادية فجة تسقط كل اعتبارات حقوق الشعوب في أوطانها. فجاء رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والاعتراف بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجزائر جزءًا من المغرب، بمثابة الجزرة لكل من نظام السودان الانتقالي بعد ثورة، والنظام الملكي المغربي الذي يرأس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي وتتصدره حكومة ذات توجه إسلامي. ولقد سبق هذه “الجزرات” لدولتي السودان والمغرب “العصا” مع دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية والبحرين؛ وهي عصا التهديد بإيران وعصا التهديد برفع الحماية الأمريكية العسكرية (غير مدفوعة الثمن).

وفي المقابل ظهر التصدي للشعبوية اليمينية العنصرية أيضًا في دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ وهي التي أطلت برأسها في ظل أزمة اللاجئين إلى أوروبا وأزمة الإرهاب العالمي، كاشفة عن جذورها القومية القديمة التي سبق وتحركت، تاريخيًا، في ظل سياقات داخلية وعالمية مختلفة (الفاشية والنازية على سبيل المثال). وتمثل الأصوليات اليمينية سواء الدينية أو القومية، في أوروبا التحدي الأساسي لنموذج الديمقراطية التمثيلية الأوروبية العتيدة، وهي تقترن، وإن كانت لا تتطابق معها في الدوافع والأهداف، مع حركات اليسار الراديكالي ضد فشل الرأسماليات المتوحشة في علاج أزمات العدالة الاجتماعية والرفاهية المجتمعية.

والتظاهرات ضد قانون الأمن الشامل في فرنسا لما تمثله بعض مواده من انتهاك لقيم ومبادئ الجمهورية بذريعة الحفاظ على الأمن، وكانت تلك المظاهرات دفاعًا عن الحرية وجهًا آخر مقابلًا ومكملًا للتظاهر ضد العنصرية والشعبوية اليمينية الصاعدة في فرنسا.

إلا أن الوجه الآخر اللصيق بهذا التصعيد الشعبوي العنصري بل وقد يكون أحد أسبابه، وكما اتضح في فرنسا بصفة خاصة، هو تصعيد الهجوم على ما أسماه ماكرون “الإرهاب الإسلامي” أو “الانعزالية الإسلامية” في فرنسا؛ وهو الأمر الذي تطلب قوانين “للإدماج القسري للمسلمين في فرنسا تحت ذريعة تعزيز العلمانية وحماية قيم الجمهورية، حتى لو اقتضى الأمر انتهاك أهم مبادئ هذه الجمهورية؛ وهي الحرية والمساواة؛ تلك الشعارات التي تتزين بها فرنسا –دومًا- بحثًا عن دور عالمي ثقافي أو فكري حين تفقد الدور السياسي والاقتصادي العالمي.

وكان المبرر والذريعة دائمًا هو مواجهه “الإرهاب الإسلامي”؛ حيث لم تخلُ الساحة الفرنسية من أحداث إرهابية في عدة مدن فرنسية، وكان رد ماكرون عليها أكثر تطرفًا وأصولية في الدفاع عن دين الجمهورية الفرنسية؛ أي العلمانية الفرنسية.

أما في بريطانيا، فلقد اقترن التصدي للأحادية الثقافية والشعبوية اليمينية والعنصرية، بالعودة إلى “القومية الجارفة” التي تمتلث في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وما أثاره من أزمات سياسية متعاقبة في النظام البريطاني طيلة ثماني سنوات تقريبًا. ولم يخلُ المشهد البريطاني طيلة هذه السنين من أعمال إرهابية قام بها مسلمون إلا أن النظام البريطاني؛ وهو نظام يقوم على التعددية الثقافية، لم يشهد نمط إدارته لوضع “المسلمين” في بريطانيا نفس ما يشهده مسلمو فرنسا منذ ما يقرب من العقدين (منذ قانون حظر الرموز الدينية الذي طال الحجاب 2004).

وفي المقابل، فإن سياسة ميركل المتوازنة تجاه قضية اللاجئين إلى أوروبا وألمانيا كانت من أهم أسباب صعود اليمين الألماني في الانتخابات المحلية، وساعد على ذلك تكرار أعمال الإرهاب التي قام بها لاجئون. إلا أن مظاهرات الاحتجاج ضد العنصرية والنازية الصاعدة كانت تتصدى لمظاهر هذه العنصرية في المجال العام. هذا ولم تكن النمسا بعيدة عن هذه المشاهد بصورة أو بأخرى قبل وبعد الأحداث الدموية التي شهدتها في نوفمبر 2020.

بعبارة موجزة: هذه النماذج الأوروبية يجمع بينها بوضوح، رغم تنوع درجاتها، أمر أساس؛ وهو أن الوجه الآخر للحملة ضد العنصرية والشعبوية التي تهدد سلم المجتمعات الأوروبية هو الموقف من الوجود المسلم في أوروبا وفي جوارها القريب جنوب وشرق المتوسط؛ سواء العربي أو التركي، وفي جوارها الأبعد جغرافيا ولكن اللصيق مصلحيًا وثقافيًا؛ أي أفريقيا. فالمواقف الأوروبية تجاه هذا الوجود المسلم في أوروبا ليست متطابقة؛ سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، إلا أن المشترك هو ما يمكن وصفه “بعدم الارتياح الأوروبي العام” من تزايد هذا الوجود عددًا وتجليات.

(2)

وعبر عالم “الجنوب” بتنويعاته الحضارية وسياقاته الإقليمية المختلفة، تكررت مشاهد الاحتجاجات الشعبية على النظم العسكرية أو الفاسدة أو الأصولية أو القومية المتعصبة.

ففي أفريقيا، شهدت أوغندا مثلًا موجة من الاحتجاجات العنيفة في نوفمبر 2020 عقب إلقاء القبض على أحد المرشحين الرئاسيين في انتخابات يناير 2021 ضد موسيفيني الرئيس الحالي.

وفي آسيا، مثلت احتجاجات هونج كونج الرافضة للتدخلات الصينية المقيدة للحريات المدنية والسياسية، نموذجًا واضحًا على المواجهة بين الأيديولوجية الليبرالية سياسيًا واقتصاديًا، التي يتبناها جيل جديد من شباب هونج كونج (المستعمرة البريطانية السابقة وحتى 1997 وتحت السيادة الصينية حتى الآن في إطار من الحكم الذاتي)، وبين الأيديولوجية الصينية. وتضع هذه المظاهرات ومآلاتها شكل العلاقة المستقبلية بين الصين وهونج كونج على المحك، وخاصة بعد إصدار الصين، كرد فعل على مطالب المظاهرات، ما يعرف بقانون تسليم المجرمين الهاربين هذا العام.

وفي تايلاند اندلعت منذ فبراير 2020 المظاهرات ضد الحكم شبه العسكري للمطالبة بحكم مدني وتشكيل حكومة جديدة ودستور جديد وإصلاح النظام الملكي، وكانت بداية تلك الموجة من الاحتجاجات في الحرم الجامعي ونظمها الطلاب وانتشرت إلى أنحاء البلاد على ثلاث مراحل: الأولى في فبراير، والثانية في يوليو، والثالثة في أغسطس 2020؛ علمًا أن هذه الاحتجاجات قد سبقتها احتجاجات في عامي 2013- 2014.

وشهدت جمهورية قيرغيزستان، في آسيا الوسطى، مظاهرات حاشدة أودت بالحكومة القائمة ودفعتها للاستقالة؛ وذلك عقب الانتخابات التي فاز فيها أنصار الرئيس، ولكن المعارضة ومراقبين دوليين أعلنوا أنها شهدت أعمال تزوير، وعقب الاضطرابات ألغت السلطات نتائج الانتخابات، وأعلن الرئيس استعداده للاستقالة بمجرد تعيين حكومة جديدة.

وشهدت الهند، منذ ضم الجزء الهندي من كشمير، ومنذ إصدار قانون الجنسية (أو المواطنة) في 2019 في ظل حكم الحزب الهندوسي المتعصب، مظاهرات حاشدة ضد انتهاك علمانية ومدنية النظام الهندي والمساس بديموقراطيته التعددية في مقابل مظاهرات أكثر حشدًا ذات طابع عنصري هندوسي متطرف ضد المسلمين بصفة خاصة.

ولم تسلم جمهورية إيران الإسلامية، من المظاهرات ضد تردي الأوضاع في ظل كورونا، وأخرى ضد التدخلات الأمريكية والعقوبات المتنامية على إيران وضد اغتيال كل من قاسم سليماني القيادي في الحرس الثوري الإيراني، ود.فخري زاده العالم النووي. ومهما حاولت وسائل إعلام أمريكية تقديم هذه المظاهرات على أنها معارضة للنظام الإيراني تهدد استمراره، فإن هذه المظاهرات لم تكن بالقدر الكافي الذي تفترضه طبيعة الأوضاع الاقتصادية في إيران في ظل العقوبات الأمريكية وفي ظل تنامي الإنفاق العسكري الإيراني والمناورات المستمرة في مواجهة التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بحرب على إيران.

وفي تركيا، ورغم كورونا ومصاعب الاقتصاد التركي ورغم التحالفات الإقليمية في شرق المتوسط ضد المصالح التركية، فإن المظاهرات الحاشدة خرجت احتفالاً بحكم المحكمة العليا بتصحيح وضع آيا صوفيا، لتعود من جديد إلى مسجد جامع كما كان وضعها قبل قرار تحويلها في عام 1934 إلى مزار سياحي.

وعلى هذا المنوال من المظاهرات الحاشدة من أجل العقيدة والهوية الإسلامية، تأتي مظاهرات جنوب شرق آسيا ضد صفقة القرن وضد تهويد القدس وضد التطبيع العربي مع إسرائيل، والأهم ضد تشويه صورة رسولنا r وعدم منع تداولها بذريعة احترام وحماية حرية الرأي والتعبير التي أعلنها ماكرون، وهي المواقف التي فجرت هذه المظاهرات وحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية.

والجدير بالإشارة أن الشعوب العربية في مجملها لم تشهد مظاهرات دفاعًا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما شهدت من قبلِ أكثر من عقد من الزمان حين فُجعت الأمة بما عرف حينئذ بالرسوم الدانماركية. ولقد خرجت دعوات من شيوخ السلطان –سواء في مواقع رسمية أو غيرها- بتحريم المواقف العدائية ضد فرنسا أو مقاطعة المنتجات الفرنسية بل ودعوة مسلمي فرنسا للامتثال الكامل لنظام الجمهورية الفرنسية.

وعلى صعيد آخر، لم تخرج مظاهرات في الدول العربية ضد صفقة القرن أو ضد التطبيع مع إسرائيل أو ضد الاستبداد والفساد والظلم، إلا من قبيل الاستثناء؛ وذلك في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وفي العراق أيضًا، خاصة مع استمرار الفشل في تكوين حكومات فعالة ومستقرة في البلدين لمواجهة الانهيار الكامل الاقتصادي في البلاد. ناهيك عن المطالب الشعبية المدنية ضد الطائفية والحزبية التي تقسم أواصر البلدين.

وبذا يمكن القول: إن موجه الثورات العربية الثانية في لبنان والعراق قد تم وأدها، مثلها مثل الموجة الأولى التي اندلعت منذ عقد من الزمان، ولم يبق منها إلا مظاهرات ظرفية طارئة، يجدد بها الشعبان اللبناني والعراقي الإعلان عن أنهما مازالا على طريق المطالبات حتى ولو لم تتحقق الاستجابات. وبالمثل، ومن آن لآخر، تصدر الأنباء عن مظاهرات محدودة في أرجاء اليمن ضد تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الأعمال العسكرية للتحالف العربي وللحوثيين على حد سواء.

كما تصدر الأنباء أيضًا عن مظاهرات محدودة النطاق لمجموعات من الليبيين؛ سواء في طرابلس ضد معسكر حفتر أو سواء في بنغازي ضد معسكر الوفاق. أما الجزائر فلقد وأدت كورونا من ناحية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الثورة الجزائرية التي امتدت مظاهراتها الأسبوعية لما يزيد عن العام (2019). وفي تونس فإن الحراك العلماني المتعصب ضد حركة النهضة شاهدٌ على مدى التحول في أساليب المعارضة العلمانية، المدعية للمدنية والحداثة، من السلمية إلى عنف اللفظ واليد داخل أروقة البرلمان وخلال اجتماعاته وعلى نحو شل من العمل البرلماني.

وفي المقابل تظل حاضرة مقاومة غزة المحاصرة ومقاومة أهل القدس المرابطين ضد تهويد الأقصى، ومظاهرات أهل الأردن ضد صفقة القرن وضد ممارسات ترامب ونتنياهو وبالطبع ضد التطبيع مع إسرائيل.

بعبارة موجزة: فإن موجات الغضب الشعبي واحتجاجاته في الدول العربية، محدودةُ النطاق وقاصرةٌ تقريبًا على ما تبقى من القضية الفلسطينية وعلى ما يتصل برسولنا الكريم. وفي المقابل تلاشت أو توارت الاحتجاجات ضد الظلم والفساد والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، ليس لانعدام هذه الأمور في الفضاء العربي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن نظرًا للقيود الأمنية الشديدة التي تحول دون هذه الاحتجاجات إلا بثمن شديد الكلفة.

إذًا، كيف يمكن أن يحدث التغيير من الداخل في الجنوب بصفة عامة، وفي الفضاء العربي بصفة خاصة، والقدرات المطلوبة معدومة أو مقيدة؟ سواء بفعل الفقر أو الجهل أو المرض أو بفعل القيود السياسية والأمنية أو بفعل سحر الأذرع الإعلامية للنظم التي تعمل على إعادة تشكيل الوعي العام بالحقائق أكثر من مائة مرة في اليوم الواحد؟! أو بفعل أصحاب المطامع الجدد الذين يجدون مصالحهم مع الاصطفاف مع النظم القائمة بعد تخلصها من أذرعها السابقة التي استنزفت توظيفها في أدوار المساندة والتعبئة السابقة ضد موجة الثورات الأولى التي اندلعت منذ عقد من الزمان.

إذًا، هل التغيير يمكن أن يأتي من الخارج؟! بالطبع لا، وإلا ستواجه الشعوب خبرات سلبية واجهتها حالات سابقة تأكد خلالها أن التدخلات الخارجية، بأي شكل: سياسي أو اقتصادي أو عسكري، ليست بالطبع خالصة النوايا، ولكن تحركها حسابات ومصالح ضد مصالح الشعوب. وليست حالة أفغانستان 2001 ثم العراق 2003 ثم حالة الثورات العربية، والثورات المضادة، إلا نماذج واضحة على عقم الاعتماد على الخارج وخطورة أن تكون النظم الاقليمية –الدولية معادية للتغيير، التدريجي أو الثوري.

خاتمة القول: إن الشعوب في الغرب تتصدى وتكشف الآن عن أوجه أزمات الديمقراطية الغربية العتيدة، والتي سبق وتباهت أكثر من ثلاثة أرباع القرن (منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة) بإنجازاتها في تداول السلطة السلمي، وفي حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان. وهي –للأسف- نفس الديمقراطيات التي فشلت في اتباع سياسات خارجية تحقق العدالة والرفاهية لشعوب أخرى في العالم ابتليت بالاستعمار الأوروبي في أشكاله المختلفة عبر عدة قرون.

ولقد امتلكت هذه الشعوب خلال احتجاجاتها أدوات ومؤسسات تضبط عملية الاحتجاج لتحقق التكيف مع الجديد من التحديات، وللعبور إلى مرحلة جديدة من تطور نفس “النظم الديمقراطية الرأسمالية”، التي تسيطر عليها قوى اقتصادية وسياسية وعسكرية تناضل بدورها للحفاظ على الوضع الراهن لهيمنة النظام الرأسمالي الديمقراطي في نموذجه الحضاري الغربي الحداثي.

خرجت هذه الشعوب الغربية وتحدت ورفعت صوتها واستطاعت، من خلال المؤسسات والصناديق الانتخابية والشوارع، أن تؤثر في توازنات القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة، ولكن لم تتمكن حتى الآن من إحداث تغيير جوهري تمتد أثارة إلى بقية أرجاء العالم الذي يرنو إلى العدالة وحقوق الإنسان ولو في طبعات حضارية أخرى.

أما الشعوب في الشرق بصفة عامة وفي القلب العربي الإسلامي، فهي أقل قدرة على الاحتجاج –ولا نقول الثورة- مطالبة بالتغيير. والطريق أمامها ما زال طويلاً وشديد الكلفة لتحقيق تغيير سريع وجذري، ومع ذلك فإن البؤر المضيئة بالمقاومة المدنية السلمية للتغيير التدريجي اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا تمثل الملاذ الممكن حتى الآن، وهي تحظى بمساندة ودعم من نظائرها في الخارج، من مؤسسات المجتمع المدني العالمي في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والتغيير المجتمعي.

ولكن تظل اختلافات السياقات والخصوصيات الحضارية، بين الشمال والجنوب، عائقًا يحول دون تحقيق مجتمع مدني عالمي حقيقي يقوم على التعدد والتنوع الحضاري، في ظل رابطة جامعة عادلة إنسانية تعددية. ويزداد الأمر صعوبة، على عكس اعتقاد البعض، مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية المتزايدة، فهي لا تزيد الفجوة بين النظم والحكومات فقط ولكن أيضًا بين الشعوب، وخاصة أنها تحمل في ذاتها منظومة قيمية مادية استعلائية، ترفع من قدر العلم المتجاوز للقدرة البشرية العادية، من ناحية، وتزيد من ناحية أخرى بفعل وسائل التواصل الاجتماعي من القدرة على اكتشاف أو تسويق منظومات من الثنائيات الاستقطابية الذرائعية “التي تزيد من حيرة المؤمن الحليم”؛ من قبيل: بادين أم ترامب، كورونا مؤامرة أم عقاب إلهي، التطبيع مع إسرائيل مصلحة أم خيانة، ممارسات التحالف العربي في اليمن ضد الحوثي وإيران أم خدمة لإسرائيل، الأمن ومواجهة الإرهاب أم حقوق الإنسان، حماية البيئة أم مصالح الرأسمالية والتنافسية الاقتصادية، المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني أم أنه إرهاب وتطرف، حماية الدولة ولو ظالمة أم حق المعارضة والثورة على الظلم، الانتماء للأمة أم الوطنية الشوفينية؟!!!

*****

فصلية قضايا ونظرات – العدد العشرون – يناير 2021