خبرة البحث والتدريس في دراسات المناطق: إفريقيا نموذجًا

لتحميل الدراسة اضغط هنا.

مقدمة منهاجية:

تسعى هذه الورقة إلى رصد وتحليل عدد من الاتجاهات العامة والإشكاليات الرئيسية في دراسة وتدريس مادة دراسات المناطق: إفريقيا نموذجا، وذلك من وحي الخبرة الذاتية للكاتب الذي عمل بالبحث والتدريس في هذا الميدان منذ تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1982[1].

ومن الجلي أن الاهتمام الأكاديمي المصري بالدراسات الإفريقية يرجع إلى عام 1947 عندما أُنشئ معهد الدراسات السودانية بكلية الآداب ، جامعة القاهرة ، على الرغم من أن هذا المعهد أصبح مستقلا ويدين بالتبعية المباشرة للجامعة عام 1950 فإنه سرعان ما عاد إلى تبعية كلية الآداب مرة أخرى عام 1954 .

بيد أن نقطة التحول الأساسية في مجال الدراسات الإفريقية ارتبطت بإنشاء معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة عام 1970 حيث تكون الدارسة فيه على مستوى مرحلة الدراسات العليا[2].

ولا يخفى أن قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة كان له فضل السبق قياسًا بأقسام العلوم السياسية الأخرى بالجامعات المصرية في الاهتمام بمقررات الدراسات السياسية الإفريقية، سواء على مستوى البكالوريوس أو على مستوى الدراسات العليا، ويعزي ذلك دون شك إلى جهود وخبرة جيل الرواد من علمائه وأساتذته.

ولعله من المفيد قبل الولوج إلى القضايا الكلية والتفصيلية التي تطرحها الخبرة البحثية في هذا المجال أن نشير إلى عدد من الملاحظات الأولية التي نراها لازمة لتحقيق القدرة على الفهم والتحليل ومتابعة مسارات واتجاهات البحث والدراسة في ميدان الدراسات السياسية الإفريقية الحديثة:

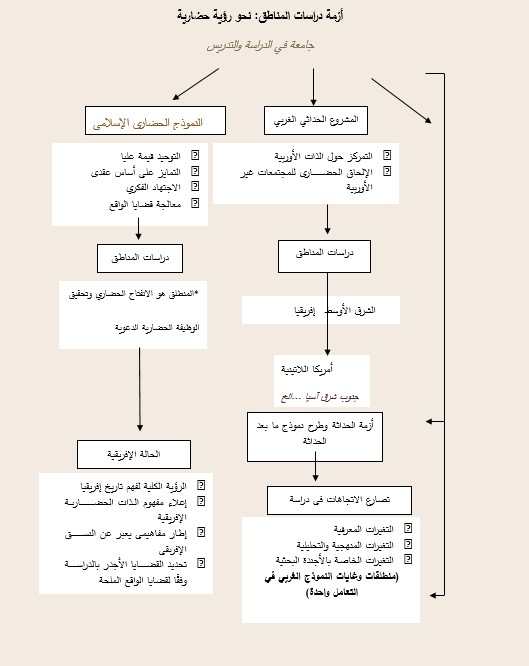

الملاحظة الأولى تتعلق بالمقصود من موضوع الورقة والدلالات والمضامين التي ينطوي عليها. فدراسات المناطق Area Studies يمكن النظر إليها من منظور المشروع الحداثي الغربي بكل تجلياته وأبعاده المختلفة.

لقد شجعت التطورات السياسية والتكنولوجية التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على دراسة مناطق جديدة للتعرف على ثقافاتها ونظمها المختلفة بهدف احتوائها ومنع امتداد الخطر الشيوعي إليها.

ويمكن في هذا السياق أن نشير إلى جهود “لجنة السياسة المقارنة” التابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية التي ترأسها جابريل الموند.

فقد رعت اللجنة العديد من الدراسات التي هيمن عليها منظور التحديث والتنمية. وعادة ما يتم تصنيف هذه الدراسات إلى ثلاثة أنماط رئيسية:[3]

- دراسة الحالة ذات التوجه النظري ومن أمثلتها الدراسات التي أجراها ديفيد أبتر عن غانا عام 1957 وكولمان عن نيجريا عام 1958 ولوشيان باي عن بورما عام 1962.

- الأعمال التي نشرتها مطبعة جامعة برنستون الخاصة بلجنة السياسة المقارنة عن التنمية السياسية، وهي على النحو التالي : لابالومبارا 1963 وباي 1963 ووارد ورسنتو 1964، وكولمان 1965، وباي وفيربا 1965، ولابالومبارا وواينر 1966 والمجلد الأخير من السلسلة الذي قدمه بايندر وآخرون عام 1971.

- الأعمال النظرية التي نشرت في سلسلة ليتل براون ومن أهمها دراسات الموند وفيربا 1963، وباي 1966، والموند وباول 1966.

يعني ذلك أن دراسات المناطق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالخريطة الكلية للنموذج المعرفي الغربي وما ينطوي عليه من انحيازات أيديولوجية تقوم على إعلاء “الذات” الغربية والنظر إلى المجتمعات الأخرى بهدف إلحاقهم حضاريا بالغرب المتقدم.

الملاحظة الثانية ترتبط بجملة من التساؤلات المفاهيمية والمنهاجية المرتبطة بحقل دراسات المناطق. ولعل من أبرز تلك التساؤلات ما يأتي:

- ماهية وطبيعة دراسات المناطق؟

- الأطر النظرية المنهاجية المتبعة في دراسات المناطق؟

- الأجندة البحثية وموضوعات الدراسة؟

لقد نظر إلى دراسات المناطق منذ ظهورها في علم الساسة منذ نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات باعتبارها حقلا متشعبًا Multidisciplinary تتداخل فيه وتتقاطع معه حقول معرفية أخرى، فعالم السياسة المتخصص في دراسة منطقة معينة أو أمة محددة يسعى إلى جانب تعميقه في فهم تحليل سياسة هذه المنطقة أن يكون عالمًا بثقافاتها وتاريخها ولغاتها أيضا . وقد استفاد المتخصصون في دراسات المناطق بمنهج وأسلوب الدراسات الأثنوجرافية الذي يعتمد على جدية الدراسة وأسلوب البحث الميداني[4].

وعلى الرغم من استخدام معايير جغرافية وثقافية واقتصادية وحتى تاريخية في تحديد المناطق المختلفة مثل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا؛ فإن هذه المعايير نبعت من إطار الرؤية الغربية الكلية للعالم و”لمركزية” الغرب فيه.

وليس بمستغرب أن تنعكس طبيعة النشأة لحقل دراسات المناطق بأبعادها الأيديولوجية غير الخافية على الأطر النظرية والمداخل المنهاجية التي استخدمت فيه . فقد هيمن منظور التنمية والتحديث على دراسة المناطق غير الغربية من خلال الترويج لمفهوم النظرية الكبرى Grand Theory والقول بإمكانية تحليل كافة المناطق والأقاليم من خلال استخدام منظور عام ومقارن. بيد أن هذا المنظور انتقد من قبل المتخصصين في دراسات المناطق، وبدأ الحديث عن استخدام مناهج وأطر نظرية بديلة، سواء تلك التي طرحت في مواجهة مشروع الحداثة الغربية في عمومه مثل نظريات التنمية الراديكالية كالتبعية والماركسية أو تلك المناهج التي ركزت على خبرة وثقافة وتاريخ المنطقة محل الدراسة[5].

وعلى صعيد الأجندة البحثية فقد طرحت قضايا بعينها لتشكل محور الدراسة والتحليل، وكلها كانت تخدم منطلقات مشروع الحداثة الغربي مثل: أزمات التنمية، والتحديث، وقضايا التحول والتغير الاجتماعي. دفع ذلك عددا من الباحثين إلى الاهتمام بموضوعات أخرى تنبع من السياق الحضاري للمنطقة نفسها مثل: حركة الوحدة الإفريقية، والاتجاهات الاشتراكية في إفريقيا، وطبيعة منظومة القيم والثقافة في التجربة الآسيوية.

الملاحظة الثالثة تنبع وترتبط بنموذج دراسات المناطق الذي يشكل محور التحليل هنا ألا وهو إفريقيا: إذ على الرغم من التحديد القاري لإفريقيا كمكان فإنها كمفهوم خضعت لتأويلات وتحديدات متباينة. فعلى مستوى النطاق الجغرافي تم الحديث عن إفريقيا جنوب الصحراء Africa South of the Sahara أو Sub-Sahara Africa لتشمل دول القارة الإفريقية باستثناء دول الشمال العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبرز في هذا المسار أيضا استخدام مفهوم إفريقيا الاستوائية أو المدارية Tropical Africa ليعطي نفس الدلالة في التحديد، وإن استثنى منه جنوب إفريقيا لأسباب ترتبط باختلاف الخبرة التاريخية، أو إن شئت الدقة قل تمايزها عن غيرها من الدول الإفريقية.

وطبقًا للمنظور الثقافي والأثنوجرافي تم التمييز بين إفريقيا العربية وإفريقيا السوداء (الزنجية) Black Africa وذلك في محاولة مكشوفة لوضع الثقافتين العربية والإفريقية في موقع التصادم والموجهة عوضًا عن إبراز أوجه التلاحم والتشابك بل والتعانق بينهما[6]. ولم يكتف هذا المنظور الفسيفسائي عند هذا الحد، بل إنه استند إلى اختلاف الخبرات الاستعمارية للتمييز بين المناطق والأقاليم الإفريقية المختلفة فهناك إفريقيا الفرنكفونية الناطقة بالفرنسية وإفريقيا الأنجلوفونية الناطقة بالإنجليزية وإفريقيا اللوزيفونيه الناطقة بالبرتغالية.

على أن منظمة الوحدة الإفريقية منذ نشأتها عام 1963 باعتبارها تجسيدا للحركة الإفريقية الجامعة ركزت على المنظور القاري في تعريفها لإفريقيا وإن اعترفت بالتمايزات الإقليمية البينية طبقًا لمنظور الوحدة من خلال التنوع الإقليمي؛ حيث تم تقسم القارة إلى المناطق الفرعية الآتية:

- إفريقيا الشمالية

- إفريقيا الشرقية

- إفريقيا الغربية

- إفريقيا الوسطى

- إفريقيا الجنوبية

الملاحظة الرابعة ترتبط بحقيقة التحولات التي وقعت خارج منظومة علم السياسة بعد انتهاء الحرب الباردة؛ حيث تهاوت النظم الشمولية وتحطمت دعائم الشيوعية في أوربا الشرقية، وبدأ التبشير بالديمقراطية الليبرالية . مثل هذه التغيرات أفضت إلى إعطاء أهمية بحثية كبيرة لدراسات الانتخابات والأحزاب والمؤسسات التشريعية. بل إن الموضوعات التي تم دراستها في الغرب قديما مثل تأثير الأوضاع الاقتصادية على توجهات التصويت لدى الناخبين ، وتأثير الانفتاح السياسي على الانقسامات الحزبية والمؤسسات السياسية أضحت ذات أهمية محورية في دراسة دول الجنوب بشكل عام. على أن اللافت للنظر في هذا السياق هو تأثير ذلك التحول على الجدل الدائر بشأن طبيعة دراسات المناطق؛ حيث لم يعد التركيز على الدراسة المعمقة لحالات بعينها كما كان الوضع في الخمسينيات والتسعينيات، وإنما أضحت الغاية هي إجراء أبحاث ودراسات رصينة من أجل الوصول إلى استدلالات واستنتاجات نظرية . ولعل أبرز مثل على ذلك دراسة كنج وآخرين عام 1994 حول تصميم الاستقصاء الاجتماعي[7].

حدود ونطاق الورقة:

واستنادا إلى ما سبق بيانه فإن أخذ الملاحظات السابقة بعين الاعتبار يساعد على وضع تطور دراسات المناطق في سياق خريطة التطور العام للدراسات السياسية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكننا من إدراك كنه وحقيقة النموذج المعرفي الغربي الذي ظل مسيطرا على هذه الدراسات بالرغم من فشله في تفسير وتحليل حقيقة الأزمات الهيكلية التي تعاني منها مجتمعات الجنوب بصفة عامة. وعليه فإن هذه الورقة سوف تركز على الحالة الإفريقية، وذلك من وحي الخبرة الذاتية للباحث من خلال محورين أساسيين:

أولهما: يركز على أهم القضايا والإشكاليات العامة التي تطرحها الخبرة البحثية في ميدان الدراسات السياسية الإفريقية؛ حيث يتم التناول على مستويين:

- النموذج المعرفي الغربي وإشكالية الفهم

- النموذج المعرفي البديل: رؤية حضارية

والثاني: يطرح ويناقش خبرة تدريس مادة دراسات مناطق: إفريقيا سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا وذلك بالاعتماد على حالتين تطبيقيتين: أولاهما قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والثانية حالة معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية بجامعة آل البيت بالأردن.

وسوف نحاول في ختام الورقة طرح خلاصة عامة واستنتاجات حول مستقبل حقل دراسات المناطق في تطبيقه الإفريقي، وذلك من واقع الرؤية الحضارية البديلة.

أولًا: بعض القضايا والإشكاليات العامة (الخبرة البحثية):

1-النموذج الغربي وإشكالية الفهم:

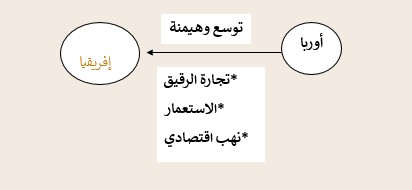

لقد اتخذ التعامل الغربي مع إفريقيا منذ البداية منحى توسعيًّا يقوم على نفي الآخر أو على الأقل تسفيهه وعدم الاعتراف به . فعندما بدأ الاحتكاك الأوربي بإفريقيا عن طريق المستكشفين والتجار والبعثات التبشيرية منذ القرن الخامس عشر كانت النظرة الأوربية إلى هذه الأراضي المستكشفة باعتبارها أراضي لا صاحب لها No man`s land يجسد ذلك منذ البداية تعامل الرحالة البرتغاليين في تجارة الذهب والعاج وكذلك العبيد ولا سيما خلال القرن السابع عشر[8].

وطبقًا لبعض المصادر فإن عدد الأفارقة الذين نقلوا كعبيد عبر الأطلنطي في الفترة من 1650 وحتى 1850 يبلغ حوالي تسعة ملايين نسمة تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين. ونتيجة سوء المعاملة وقسوة الرحلة فقد توفي نحو مليونين منهم في الطريق. ولا يخفى أن تجارة الرقيق تركت آثارًا بالغة السوء على القارة الإفريقية. فإذا كانت قد أسهمت في تنمية العالم الجديد فإنها أضرت بالقارة الإفريقية إضرارًا بالغًا.

على أن الأوربيين سرعان ما تكالبوا في نهاية القرن التاسع عشر على استعمار إفريقيا وتقسيمها فيما بينهم وهو ما تم تجسيده في مؤتمر برلين (1884-1885) الذي أعطى مشروعية لعملية تقسيم إفريقيا بين القوى الأوربية الاستعمارية الكبرى آنذاك.

ويمكن القول: إن الاهتمام العلمي بإفريقيا من جانب المستفرقين Africanists ودوائر صنع القرار والسياسة العامة في الغرب خلال مرحلة تصفية الاستعمار ارتبط أساسًا بدوافع سياسية واقتصادية وأيديولوجية تتعلق بمنظومة النظام الدولي الذي دخل مرحلة الحرب الباردة بعد أن وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها. لقد سيطر المنظور التنموي على سنوات تصفية الاستعمار التي كانت مفعمة بالحماس والتفاؤل؛ حيث تحدث الجميع عن القارة الغنية بمواردها كما لو كانت تقف على أهبة الاستعداد من أجل الانطلاقة التنموية.

على أن الاستقلال السياسي سرعان ما أفضى إلى تبدد هذا الوهم الزائف فانهيار النظام السياسي وغياب التنمية والفشل في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء الدولة القومية أدى إلى حدوث أزمة في الفهم؛ ومن ثم طرحت عدة اقترابات نظرية ومنهاجية لدراسة السياسة والحكم في إفريقيا إلا أنها جميعا أثبتت عجزًا واضحًا . فإفريقيا لا تزال تعاني مشكلات التهميش والتخلف وهو ما يعني أن أزمة الفهم لا تزال قائمة لم تتغير.

ويربط باترك شابال Patrick Cabal بين الإدراك الغربي للأزمة الإفريقية منذ الثمانينيات وأزمة الفهم التي تعاني منها الدراسات الإفريقية . “إذ إنه مع تكرار الأخطاء ظهر نوع من التأنيب واللوم وهو ما تجسده الأقوال التالية : إفريقيا تعلن الحرب على نفسها، الحكام الأفارقة طغاة مستبدون، الساسة مرتشون وفاسدون وعدوانيون ، الدولة وحش كاسر، الأفراد قدريون ، الأفراد يدمرون الطبيعة ويساعدون على تفشي الجفاف والكوارث،… وهلم جرا ، فهل يعني ذلك أن الأزمة مجرد ابتلاء ذاتي؟”[9].

ويمكن القول بشكل عام: إن الإدراك الغربي للوضع الراهن في إفريقيا قد تأثر باتجاهين أساسيين سيطرا على الأدبيات: أولهما مثلته حركة المالتوسية الجديدة منذ السبعينيات، فأزمة إفريقيا المهلكة من وجهة النظر هذه تعزي إلى أن النمو السكاني قد فاق كثيرًا إنتاجها من الغذاء. والاتجاه الثاني أضفى على الأزمة بعدًا أيكولوجيا، فالزروع الإفريقية تعاني من أجواء أيكولوجية طبيعة وأخرى بشرية من صنع الإنسان غير مواتية وهو ما يعني أن آفاق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ناهيك عن التنمية غير قائمة.

وعليه فإن الإشكاليات الكبرى المرتبطة بالمعرفة الغربية لإفريقيا تتمثل في غياب الرؤية التحليلية الكلية الملائمة لفهم الواقع السياسي والاجتماعي الإفريقي الراهن. وعلى سبيل المثال إن سياسات التحرر الاقتصادي التي أصبحت شائعة في إفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة لم تحقق أي نجاحات يعتد بها، بل إنها قوبلت بانتقادات عنيفة تم بلورتها في صياغة متناسقة من خلال ما يسمى بالبديل الإفريقي للتنمية.

وانطلاقًا مما سبق بيانه يمكن الإشارة إلى عدد من القضايا والإشكاليات المنهاجية والنظرية المرتبطة بأسلوب التناول ومنهج النظر في الدراسات السياسة الإفريقية. ومن ذلك ما يأتي:

الإشكالية الأولى: تتعلق بحدود العلاقة بين الخصوصية والعالمية في دراسة السياسة الإفريقية بوجه عام. فقد ثار جدل واسع النطاق في الدوائر العلمية والأكاديمية حول “منهج التناول” . وكان الرأي الراجح يركز على منظور الخصوصية الإفريقية في دراسة الظواهر السياسة في إفريقيا ، أي أن الخصوصية الإفريقية تعني بالضرورة عدم ملاءمة المعايير التقليدية في دراسة نظم الحكم والسياسة المقارنة للواقع الإفريقي وعلى صعيد آخر رفض عدد من المستفرقين منذ البداية هذا المنظور وأكدوا على مفهوم العالمية. يعني ذلك أنه لا توجد خصوصية إفريقية للسياسة ، أو بعبارة أخرى ليست الخصوصية الإفريقية للسياسة أكثر وضوحًا من تلك الخصوصية الأوربية للسياسة . فالبحث عن بعد الخصوصية في السياسة الإفريقية ينبغي أن لا يكون على حساب ما هو مستهدف في التحليل السياسي بوجه عام.

الإشكالية الثانية: تتمثل في إخفاق الصيغ والأطر النظرية التي طرحت لتفسير السياسة الإفريقية بعد الاستقلال . ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى نظريات التحديث بمضمونها الغربي الرأسمالي، والطبقة بمفهومها الماركسي الاشتراكي، والثورة بمدلولها اليساري…الخ.

إن التحليل السياسي يستند كما هو معلوم على جهاز مفاهيمي مناسب يحدد وجهته ويدعم تفسيراته. وتلك المفاهيم لا تسبح في عالم فضائي محايد وإنما هي محملة بالعديد من الدلالات الفكرية والأيديولوجية. لقد أدى الخلط بين المفاهيم والنظريات إلى حالة من الإبهام في التحليل السياسي لإفريقيا المعاصر؛ إذ لا يخفى أنه في حالة استخدام المفاهيم في إطار نموذج معرفي معين فإن قيمتها التفسيرية ترتبط بطبيعة النظرية التي توجه التحليل ، وعليه فإن التحدي الراهن الذي يواجه الدراسات الإفريقية على وجه العموم يتعلق ببناء جهاز مفاهيمي ملائم.

الإشكالية الثالثة: تنبع من هيمنة النظرة الأيديولوجية على دراسة السياق التاريخي للتطور السياسي والاجتماعي في إفريقيا. فمعظم الدراسات التي قدمها دارسون غربيون أهملت خبرة ما قبل الاستعمار وحاولت استخلاص الدروس من تاريخ أوربا. وعلى ذلك فإن عملية التحليل السياسي لمختلف قضايا السياسة والحكم في إفريقيا تحتاج عقلا منفتحًا قدر المستطاع. وتلك العملية تستند بصفة أساسية، من وجهة نظرنا، على مقولتين حاكمتين: الأولى هي نقطة الانطلاق الصحيحة للتحليل تاريخيًّا ومفاهيميًّا؛ حيث يصبح السؤال المحوري والحالة هذه هو من أين نبدأ؟ أما المقولة الثانية فهي تطرح السؤال كيف نبدأ وبأي المفاهيم.[10]

2-النموذج الحضاري الأجدر بالتناول:

يشتمل النظام المعرفي الحضاري التوحيدي على رؤية كلية للإنسان والكون والوجود والخالق. وعلى عكس التحولات المعرفية والإبستمولوجية التي شهدها النظام المعرفي الغربي: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ومن الرأسمالية إلى ما بعد الرأسمالية ومن المادية إلى ما بعد المادية… وهلم جرا فإن النظام التوحيدي يقوم على مجموعة من المرتكزات الثابتة تدور حول قيمة التوحيد والتمايز العقدي النابع من قيام المسلم بتحقيق مفهوم العبودية لله، والاجتهاد الفكري، ومعالجة قضايا الواقع[11].

واستنادًا إلى هذا النموذج الحضاري فإن عملية إعادة تفسير قضايا السياسة والحكم في إفريقيا والبحث عن النظام الأمثل تعتمد على الركائز والمقومات التالية:

- الرؤية الكلية لتطور المجتمع الإفريقي بكافة أبعاده

- إعلاء مفهوم الذات الحضارية الإفريقية

- تأسيس إطار مفاهيمي يعبر عن النسق الحضاري الإفريقي

- تحديد القضايا الأجدر بالدراسة وفقًا لفقه الواقع.

إن كثيرًا من الظواهر السياسية والاجتماعية بمفهومها العام في إفريقيا لا يمكن تفسيرها في غياب هذه الرؤية الكلية المتكاملة. وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من فكرة النماذج التاريخية التي تنطلق من إعلاء الذات الحضارية الإفريقية عند الحديث عن نموذج التطور الأمثل للواقع الإفريقي الراهن. ألم يذكر محمود كاتي في تاريخ الفتاش أن إمبراطورية مالي في ظل حكم “منسي كانكان موسى” كانت تشكل واحدة من أعظم إمبراطوريات الدنيا في ذلك الوقت؟! على أن الإيمان بالخصوصية الحضارية لا يعني رفضًا للآخر وعدم الاعتراف به، إننا نسعى إلى تحقيق القدرة على الفهم من خلال تجريد حقل دراسات المناطق من الانحيازات الأيديولوجية التي لحقت به. وفي ميدان الدراسات الإفريقية نسعى إلى صياغة تقاليد حضارية إفريقية في دراسة علم السياسة بما يحقق مفهوم الشراكة العلمية مع علم السياسة الغربي كما نادى بذلك البعض[12] يعني ذلك أن تتم دراسة العالم الغربي من منطلق إمكاناته ومخزونة الثقافي ، ويتطلب ذلك بدوره أن يعيد علم السياسة الغربي رؤيته في التعامل مع المناطق الحضارية الأخرى ، وأن يصبح الغرب نفسه معملا لاختبار المقولات والافتراضات التي تم تطويرها في العالم غير الغربي والاستفادة منها في دراسة أبعاد جديدة للسياسة في الغرب.

ثانيًا: حالة الحقل من واقع الخبرة الذاتية:

ليس بخافٍ أن وجود أساتذة متخصصين في الدراسات الإفريقية من جيل العلماء الرواد في قسم العلوم السياسية منذ نشأته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أسهم بشكل واضح في إعطاء أهمية كبيرة لتدريس القضايا السياسية الإفريقية. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إنه أسهم كذلك في إرساء تقاليد علمية رصينة خاصة بدراسة الحالة الإفريقية في سياق دراسات المناطق؛ إذ لا أحد ينكر جهود وعطاء جيل الرواد أمثال بطرس غالي وعبد الملك عودة وإبراهيم صقر وحورية مجاهد.

ويمكن القول بصفة عامة: إنه بعد تطوير لائحة التدريس والمقررات في قسم العلوم السياسية منذ أوائل أعوام التسعينيات كان من نصيب الدراسات السياسية الإفريقية سبع ساعات موزعة على النحو التالي:[13]

المستوى الدراسي |

طبيعة المقرر | عدد الساعات أسبوعيًّا | المقرر |

| الفرقة الرابعة | إجباري | 2(فصل دراسي) | النظم السياسية الإفريقية |

| الفرقة الرابعة | اختياري | 2(فصل دراسي) | العلاقات الدولية الإفريقية |

| دراسات عليا | اختياري | 3(طيلة العام) | دراسات مناطق (إفريقيا) |

واستنادًا إلى ما سبق ومن واقع خبرتي الذاتية؛ حيث شاركت في تدريس هذه المقررات كافة لعدة سنوات يمكن أن أعرض لبعض الإشكاليات الخاصة بالخبرة التدريسية خلال تلك السنوات:

1-إشكالية خاصة بطبيعة الموضوعات التي يتم تدريسها:

من الملاحظ أن المادة الإجبارية على مستوى البكالوريوس قبل التطوير كانت تسمى دراسات سياسية إفريقية. وبالفعل كانت تهدف إلى تقديم رؤية عامة للطالب والدارس المبتدئ عن القارة الإفريقية من حيث تعدد الثقافات والأديان واللغات السائدة فيها فضلا عن تنوع المناخ وتأثير ذلك كله على التفاعلات السياسية الداخلية والخارجية. على أن المقرر كان ينظر إلى التاريخ الإفريقي رؤية كلية متماسكة؛ وذلك عبر المراحل التالية:

أ-المرحلة التقليدية حيث يتم التركيز على دراسة النظم السياسية التقليدية

ب-مرحلة الاحتكاك الأوربي بإفريقيا من خلال:

- حركة الكشوف الجغرافية

- تجارة الرقيق

- استعمار إفريقيا

- الآثار المترتبة على الاحتكاك الأوربي بإفريقيا (مثل: مشكلة الحدود السياسية، نظم التفرقة العنصرية…الخ)

ج-مرحلة ما بعد الاستعمار وفيها يتم التركيز على النظم السياسية الإفريقية بشكل عام في مرحلة الاستقلال الوطني

ولم يغفل هذا المقرر الحديث عن الاتجاهات الأيديولوجية الإفريقية؛ سواء في مجال التنمية السياسية كالاشتراكية أو في ميدان الوحدة الإفريقية.

على أن تطوير المقررات جعل المادة الإجبارية خاصة بدراسة النظم السياسية الإفريقية والمادة الاختيارية على مستوى مرحلة البكالوريوس خاصة بدراسة العلاقات الدولية الإفريقية؛ إذ يهدف المقرر الأول إلى التعريف بإفريقيا على مستوى الأنماط الرئيسية لنظمها السياسية، وذلك طبقًا لمنظورين أساسيين: أولهما العوامل التي أثرت على تطور هذه النظم مثل النظم السياسية التقليدية والأنماط الإدارية الاستعمارية. والثاني يتمثل في التركيز على أهم أبعاد النظم السياسية في إفريقيا مثل: النظم الحزبية، والمؤسسة العسكرية، والتحول الديمقراطي.

أما المقرر الاختياري فإنه يركز على دراسة البيئة الدولية للقارة الإفريقية وعلاقاتها بالقوى الدولية المختلفة، وكذلك أنماط العلاقات الدولية بين دول القارة[14]. وقد روعي في توصيف هذا المقرر المرونة في اختيار الموضوعات كأن يتم التركيز على دراسة التفاعلات الدولية الإفريقية، سواء البينية أو الخارجية من خلال منظور منظمة الوحدة الإفريقية.

وبالنسبة للسنة التمهيدية للدراسات العليا فإن مقرر دراسات المناطق كان عادة ما يخضع لتوصيف الأستاذ القائم بالتدريس؛ حيث يتم اختيار موضوع معين ليكون محور الدراسة والبحث والنقاش طوال العام الدراسي. ومن أمثلة الموضوعات التي تم تدريسها: السياسة المصرية تجاه إفريقيا مع التركيز على منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي ـ والسياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين[15].

وعلى الرغم من الصفة الاختيارية لمقررين في مجموعة الدراسات الإفريقية؛ فإن إقبال الطلاب على اختيارهما والالتحاق بهما كان كبيرًا وملحوظًا قياسًا بالمقررات الاختيارية الأخرى.

ويمكن القول إجمالًا من واقع الخبرة الذاتية: إن تحديد موضوعات البحث والدراسة في مجموعة الدراسات السياسية الإفريقية إلى أجندة التدريس تثير إشكاليتين فرعيتين:

أولاهما ترتبط بمستوى التحليل؛ حيث تطرح دائما المقابلة بين الماكرو والميكرو فمثلًا: هل نتناول النظم السياسية في إفريقيا على مستوى كل دولة على حدة أم على مستوى المناطق مثل إفريقيا الفرنكفونية وإفريقيا الأنجلوفونية أم على المستوى القاري ككل؟ وقد ارتأينا ضرورة الأخذ بالمستوى الكلي والشمولي في البحث والتدريس؛ حيث يتم إعلاء خاصية القواسم المشتركة والملامح والأبعاد العامة وإعطاء الأمثلة لكل نموذج.

وثانيتهما تتمثل في تغير منظومة الموضوعات الأولى بالدراسة بشكل مستمر، فقد ظلت الاشتراكية تشكل مدخلا لدراسة قضايا التنمية السياسية في إفريقيا فترة طويلة، كما أن نظام الحزب الواحد كان يعد بمثابة المدخل الأساسي لفهم النظم السياسية الإفريقية طوال معظم سنوات ما بعد الاستقلال[16]. وبعد أفول عقد الثمانينيات من القرن المنصرم أضحت سياسات التكيف الهيكلي بديلا للتنموية السياسية والتحول الديمقراطي نحو التعددية الحزبية والانتخابات الدورية تأتي في مقدمة الموضوعات التي يتم تناولها عند دراسة أي مقرر عن السياسة والحكم في إفريقيا.

2-إشكالية ترتبط بطبيعة تأهيل الطلاب الدارسين لهذه المواد؛

إذ إن العقبة الأساسية التي يواجهها القائم على تدريس هذه المواد أن الطالب غير مؤهل وليست لديه فكرة مسبقة عن إفريقيا تاريخًا ونظمًا وثقافات وحضارات وهو ما يستلزم جهدًا كبيرًا في البداية للتعريف بإفريقيا كمدخل لا غنى عنه يساعد على فهم ودراسة موضوعات كل مقرر على حده.

وتتضح محدودية الخلفية الثقافية للطالب عن إفريقيا في الأمور التالية:

- عدم الإلمام بأسماء البلدان والأعلام الإفريقية

- عدم معرفة المناطق الجغرافية المتمايزة داخل إفريقيا

- عدم الدراية بالتاريخ الإفريقي عبر مراحله المختلفة

- الوقوع في إسار الصورة الذهنية الخاطئة عن إفريقيا

ولا شك أن هذه الإشكالية تطرح جملة من القضايا العامة التي ترتبط بالنظام التعليمي في المرحلة ما قبل الجامعية، وكذلك طبيعة النظام الإعلامي المصري وكيفية تناوله للقضايا الإفريقية، وتصحيح الصور الذهنية الخاطئة عنها. على أننا لا نجافي الحقيقة إذ قلنا إن هذه المشكلة ترتبط بعملية التنشئة الاجتماعية ذاتها. كيف يمكن تفسير ـ بناء على ما سبق ـ معرفة الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة لعواصم الدول الأوربية في نفس الوقت الذي يجهلون فيه أسماء بعض الدول العربية في إفريقيا مثل جزر القمر وجيبوتي؟!

3-الإشكالية الثالثة تدور حول مدى توافر المراجع والمصادر والأدوات التعليمية الخاصة بإفريقيا؛

لقد شهدت الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين نهضة فكرية من حيث إسهام الرواد الأوائل من أساتذة الدراسات السياسية الإفريقية في أحداث تراكم معرفي إفريقي. بيد أن الفترة الحديثة ولا سيما مع نهاية عقد الثمانينيات شهدت خفوتًا لهذا المد الفكري، ارتبط بذلك التطور وصاحبه وجود المشكلات التالية:

- قلة الكتب الأجنبية الحديثة في ميدان الدراسات السياسية الإفريقية، سواء في مكتبة الكلية أو مكتبة معهد البحوث والدراسات الإفريقية.

- عدم كفاية الدوريات والكتب السنوية الخاصة بإفريقيا، بل إنها تكاد تكون معدومة في مكتبة كلية الاقتصاد.

- عدم الاهتمام باقتناء المواد التعليمية والإيضاحية مثل: الأفلام الوثائقية، والسلاسل العلمية، والتي لا غنى عنها للدراسة المتعمقة في دارسة المناطق.

وللتغلب على هذه العقبات حاولنا تجميع المواد المرجعية المطلوبة في كل مقرر وإيداعها المكتبة على سبيل الحجز للتصوير منها وتكون تحت تصرف الطلاب الدارسين في المقرر. ومن جهة أخرى تم الاستفادة من أجهزة التلفزيون والفيديو الموجودة في الكلية في عرض إحدى حلقات سلسلة “الأفارقة” The Africans للكاتب الإفريقي الأشهر علي مزروعي. وكان مردود هذه التجربة ناجحًا وأسهم بشكل واضح في تقريب موضوعات المقرر للطلاب.

4-الإشكالية الرابعة تتعلق بالوقت المخصص للدراسات الإفريقية؛

إذ على الرغم من وجود ثلاثة مقررات منفصلة ومستقلة؛ فإنها من وجهة نظري بحاجة إلى إعادة توزيع مرة أخرى. فهل يعقل أن تكون مادتين في سنة دراسية واحدة وهي السنة الرابعة للبكالوريوس. الأمر الآخر هو ضرورة تدريس بعض القضايا السياسية الإفريقية كأجزاء من مواد أخرى عبر سنوات الدارسة المختلفة . وعلى سبيل المثال: لماذا لا يتم تضمين الفكر السياسي الإفريقي ضمن مادة الفكر السياسي؟ كما أنه من المفترض أن تدريس التنظيمات الدولية الإفريقية ضمن مقرر التنمية السياسية وهكذا .

ومن خلال هذا المدخل الجزئي يستطيع الطالب أن يُكَوِّن فكرة عامة عن بعض القضايا الإفريقية بما يؤهله لدراسة مقرر متخصص عن إفريقيا.

وإذا انتقلنا إلى حالة الحقل في معهد بيت الحكمة بجامعة آل البيت الأردنية لوجدنا الإشكالات السابقة أكثر حدة. فعلى الرغم من أن المعهد على مستوى الدراسات العليا فقد تم تدريس مادة دراسات المناطق : إفريقيا نموذجًا باعتبارها مادة اختيارية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًّا طيلة فصل دراسي واحد[17]وأود أن أشيد في البداية إلى أن طرح هذه المادة ارتبط بوجود أستاذ متخصص في الدراسات السياسية الإفريقية واستنادًا إلى الخبرة التدريسية لأكثر من عام واحد في هذا المعهد، فقد روعي ضرورة تزويد الطالب بالخلفية العامة اللازمة لتعريفه بإفريقيا، وبعد ذلك كان يتم التركيز على قضايا بعينها مثل: تأثير أنماط الإدارة الاستعمارية على سياسات ما بعد الاستقلال، وأنماط النظم السياسية الإفريقية الحديثة، وقضايا الصراع والتكامل الإقليمي في إفريقيا. والشيء اللافت للنظر حقًّا هو ندرة المصادر والمراجع الأساسية التي تخدم هذه المادة، سواء في مكتبة المعهد أو مكتبة الجامعة.

ومن خلال المتابعة أثناء وجودي بالأردن لوحظ أن الاهتمام في أقسام العلوم السياسية بالجامعات الأردنية الأخرى يتركز بالنسبة لدراسات المناطق في العالم العربي والقضية الفلسطينية، وربما يعزى ذلك لأسباب متنوعة ليس هنا المجال لذكرها.

الخاتمة: نحو رؤية حضارية جامعة

إن النموذج المعرفي الغربي بما ينطوي عليه من انحيازات ثقافية وحواجز أسطورية، ولا سيما في تعامله مع الآخر غير الغربي؛ لم يصلح قط في أي من مراحل تطوره في تقديم رؤية علمية صحيحة عن إفريقيا وتطورها العام. ألم يعلن هيجل في محاضرة له عام 1830 “إن إفريقيا ليست جزءًا تاريخيًّا من العالم؟! فليس فيها تحركات ولا تطورات تعرضها. ولا تمتلك من حركات التاريخ ما هو ينبثق عنها . فالقسم الشمالي منها ينتمي إلى العالم الأوربي أو الآسيوي . وما نعنيه على وجه الدقة عن بقيتها هو الفكر المناخي للتاريخ، الفكر اللامتطور الذي لا يزال مغلفًا بشروط الفطرة، والذي يجب أن يعرض هنا على أنه لم يتجاوز عتبة التاريخ العالمي”[18]

وفي مواجهة هذه النظريات الغربية المتطرفة تعد المصادر العربية ذات أهمية بالغة في عملية اكتشاف التاريخ الإفريقي، ويمكن أن نذكر في هذا الخصوص كتابات المسعودي “مروج الذهب ومعادن الجوهر” والبكري في “المسالك والممالك” وابن حوقل في “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم”، والإدريسي الذي قدم وصفًا جغرافيًّا لإفريقيا ، والعمري في “مسالك الأبصار وممالك الأمصار”، ويبرز في هذا السياق كذلك ابن بطوطة في رحلته المشهورة إلى إمبراطورية مالي.

وأيًّا كان الأمر فإن الدراسات الإفريقية عانت كما ذكرنا أيضًا من غياب الإطار المعرفي الملائم الذي يحدد وجهة وغاية الحركة السياسية فيها. وما فتئت هذه الحركة السياسية في إفريقيا تدور في سياق حلقة مفرغة تؤدي بها إلى الارتماء في أحضان أنساق ثقافية وسياسية واقتصادية مغايرة كما هو الحال بالنسبة لسياسيات التحديث والتغريب والتكيف الاقتصادي، وذلك بدعوى المعاصرة ومواكبة التطور والمعرفية، أو النزوع إلى نماذج تاريخية سابقة والانكفاء على الذات بدعوى المحافظة على الأصالة. والتمسك بالتراث الحضاري، وهو الأمر الذي أبرزه الفكر الاجتماعي والسياسي الإفريقي الخاص بمنهج التنمية الاشتراكية . ولا مراء في أن التحديات التي يفرضها النظام الدولي في خبرته المعاصرة تدفع إلى أهمية بناء إطار معرفي وتحليلي لدراسة قضايا السياسة والحكم في إفريقيا؛ استنادًا إلى بيئتها الثقافية والحضارية، ولعله من المفيد في هذا السياق أن نشير إلى مجموعة من الركائز العامة التي تمثل فرضيات أولية حاكمة.

1- التأكيد على واقع التعدد والتنوع المجتمعي الذي يمثل البيئة الأوسع للنظام السياسي؛

فالقارة بها ما يربو على ألف مجموعة إثنية تمتلك كل واحدة منها تقاليدها وتراثها الحضاري وقيمها الخاصة، ومن جهة أخرى فإن هذه الجماعات الإثنية تندرج في إطار مجموعات لغوية واجتماعية أوسع مثل الأكان والعرب والبانتو البربر والهوسا والطوارق والمالينكي والمور والبول والسوزو الزولو وغيرهم.

وطبقًا للرؤية الحضارية المقترحة فإن الواقع الإفريقي يفرض على المجتمع البحث عن أسباب ومتغيرات للوحدة وليست للفرقة القومية . وعليه تبرز أهمية النموذج التاريخي الذي تعكسه حضارة إفريقيا الإسلامية، والذي ينطلق من مفهوم الأمة الذي يعني وحدة المقصد بفضل عبوديتها وعبادتها لله تعالى. لقد تمكنت الدعوة الإسلامية في إفريقيا قبل الغزو الأوربي لها من أن تمزج القبائل المتفرقة والمجتمعات المنعزلة وأوجدت منها شعوبًا وأقامت منها دولًا قوية مثل ممالك مالي وغانا والصنغاي.

ويكفي للتدليل على قيمة المساواة في النموذج الحضاري الإسلامي أن نشير إلى ما أوردته كتب التراث عن رسل عمرو بن العاص إلى المقوقس زعيم القبط في مصر، وكان يتقدمهم عبادة بن الصامت وهو عبد أسود. فلما دخل هؤلاء على المقوقس قال: نَحُّوا عني هذا الأسود، وقدموا غيره يكلمني. فقالوا جميعًا : إن هذا الأسود أفضلنا رأيًا وعلمًا، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعًا إلى قوله ورأيه . وقد أمره الأمير دوننا بما أمره ، وأمرنا أن لا نخالف رأيه وقوله . قال : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟! قالوا : كلا وإنه وإن كان أسود كما ترى فإنه أفضلنا موضوعًا، وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا ، وليس ينكر السواد فينا[19].

2- إعطاء أهمية خاصة للأبعاد الثقافية والحضارية المتعلقة بالظواهر السياسية الإفريقية.

إن ثمة علاقة تفاعل وارتباط بين مختلف المتغيرات للظاهرة السياسية . ومع عدم قبولنا لمبدأ أحادية التفسير أو النظر إلى المتغيرات السياسية باعتبارها مجرد “تابع” فإنه ينبغي التأكيد على أهمية المتغيرات الثقافية التي تسهم في تشكيل الظواهر الاجتماعية بصفة عامة. فقد ركز الجدل الإفريقي حول النهضة على رفض الثقافة الغربية والمفاهيم والقيم المرتبطة بها، والتأكيد عوضًا عن ذلك على الأنماط الوطنية والمحلية لفهم تقاليد وتاريخ المجتمعات الإفريقية. وتعد محاولة الرئيس التنزاني الراحل جوليوس نيريري الخاصة بطرح مفهوم الأوجاما Ugamaa مثالا واضحًا. كما أن مشروع النهضة الإفريقية الذي طرحه الرئيس ثابومبيكي يعد أحدث مبادرة إفريقية في هذا السياق؛ إذ يرتكز هذا المشروع النهضوي على محورين أساسيين: أولهما يتمثل في التمسك بالجذور والأصول الحضارية الإفريقية . أما المحور الثاني فإنه يتمسك بالمشاركة الواعية من جانب الشعب[20].

غير أننا إذا نظرنا إلى الثقافة باعتبارها أداة للاتصال والتعبير؛ فإنها ترتبط بالإدراك والتصور ، ورؤيتنا لأنفسنا وللآخرين من حولنا، وفي هذه الحالة لا يخفى تأثير الميراث الثلاثي لإفريقيا على حد تعبير مزروعي : المكون الإفريقي التقليدي، والمكون الحضاري الإسلامي، وأخيرًا التأثير الاستعماري الأوربي. لقد أضحى الإسلام جزءًا أساسيًّا من النسيج الحضاري الإفريقي. ففي ميدان الثقافة السياسية مارس الإسلام تأثيرا واضحا على القيم والمؤسسات السياسية الإفريقية . إن نشأة الدولة في غرب إفريقيا ترجع ولو جزئيًّا إلى المكون الإسلامي. وقد اشتهر بعض حكام هذه الدول بمعرفتهم وثقافتهم الإسلامية الواسعة، ونتذكر في هذا السياق مجالس حكم محمد توري في الصنغاي خلال الفترة من 1492 إلى 1528م ، وحكم إدريس الوما في إمبراطورية كانم ـ بورنو خلال الفترة من 1571 إلى 1603م.

3-إعطاء أهمية خاصة لبعض المفاهيم التي تعبر عن النسق الحضاري الإفريقي؛

فإذا كانت مفاهيم مثل السلطة والقوة والدولة والحرية تمثل جوهر النسق المعرفي لعلم السياسة في تقاليده الأوربية؛ فإن هناك مجموعة من المفاهيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يمكن أن نسميه علم السياسة في تقاليده الإفريقية ، ولنأخذ على سبيل المثال مفاهيم الحكمة والجماعة واتفاق الرأي ، والتسامح الديني؛ حيث إنها تعبر بصدق عن التراث الحضاري الإفريقي.

وليس بخاف أن أعمال وتطبيق هذه الرؤية الحضارية في حقل الدراسات الإفريقية تستلزم ضرورة إعادة النظر في عملية التأريخ لإفريقيا وتبني منظور تحليلي جامع ، فضلا عن تبني أجندة بحثية تتفق وقضايا الواقع الإفريقي بعيدًا عن اقترابات التفاؤل والتشاؤم.

وفي ميدان تدريس مقررات الدراسات السياسية الإفريقية يتعين القيام بالأمور التالية:

- إعادة النظر في توصيف هذه المقررات بما يضمن تحديد الموضوعات الأولى بالدراسة والتحليل.

- الاهتمام بالدراسات الميدانية الإفريقية بما يساعد على خلق باحثين مدربين وأكفاء في هذا المجال.

- تأسيس قاعدة بيانات مستقلة عن إفريقيا في كافة المجالات، ويمكن في هذا السياق الاستفادة من ثورة المعلومات وسهولة وسائل الاتصال الحديثة.

- إنشاء برامج متخصصة في الدراسات الإفريقية تكون تابعة لأقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية والعربية.

_________________

هوامش

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وزايد.

[1] أود أن أشير بكل اعتزاز إلى انتمائي للمدرسة المصرية في الدراسات الإفريقية؛ حيث استفدت في تكويني العلمي والأكاديمي بخبرة وعطاء أساتذة رواد في هذا المجال أخص منهم بالذكر: أ.د.عبد الملك عودة ، أ.د.حورية مجاهد ، أ.د.إجلال رأفت وغيرهم.

[2] انظر، دليل معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة 1991، ص ص 13-15.

[3] Richerd A . Higgott, Political Dvelopment , theory , Lonon: Routledge, 1989, p 17.

[4] Robert H.Bates , “Area Studies and the Discipline: A use ful Controversy ?”

PS: Political Science and Politics, June 1997, pp 166-169.

[5] انظر لمزيد من التفصيلات : حمدي عبد الرحمن حسن ، السياسة المقارنة: نحو نموذج معرفي جديد، تقويم نقدي ودراسة للحالة الإفريقية، المنارة (المفرق، جامعة آل البيت)، المجلد5 ، عدد 3، يوليو /تموز 2000، ص ص 33-59.

[6] لعل من أبرز الأمثلة على هذه النظرة التجزيئية لإفريقيا جون جنتر صاحب كتاب “في داخل إفريقيا” حيث يقرر وجود إفريقيتين: إفريقيا شمالية “عربية ” وإفريقيا جنوبية “زنجية سوداء”.

انظر في ذلك : حمدي عبد الرحمن حسن، العلاقات العربية ـ الإفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة : نحو إطار إستراتيجي جديد للقرن الحادي والعشرين، مجلة قضايا إستراتيجية ، عدد 2 يونيو /حزيران 2000 ، ص 154.

[7] Gary King et al, Designing Social Inquiry , Princeton : Princeton University Press, 1994

[8] راجع في ذلك مؤلفنا : حمدي عبد الرحمن حسن ، قضايا في النظم السياسية الإفريقية ، القاهرة : مركز دراسات المستقبل الإفريقي، 1998.

[9] المرجع السابق نفسه، ص9.

[10] لمزيد من التفصيلات انظر المرجع السابق، ص ص 9-15

وانظر كذلك : حمدي عبد الرحمن حسن، التعددية وأزمة بناء الدولة في إفريقيا الإسلامية ، القاهرة : مركز دراسات المستقبل الإفريقي، 1996.

[11] حمدي عبد الرحمن ، “التحولات المعرفية في علم السياسة: النظام المعرفي المسيطر وأزمة ما بعد الحداثة” النهضة ، عدد 2 يناير 2000، ص ص 92-95.

[12] Adele Jinadu , “The Globalization of Political Science: An african Perespective” A paper presented at the 12 th Biennial congress of the African Association of political Science , Dakar, June 22-25, 1999.

[13] انظر : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دليل الطالب 1994-1995.

[14] المرجع السابق، ص ص 81-83.

[15] انظر على سبيل المثال، عبد الملك عودة، السياسة المصرية ومياه النيل في القرن العشرين، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1999. وهو عبارة عن موضوع المحاضرات التي ألقيت على طلاب الدراسات العليا بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في العام الجامعي 1998/1999.

[16] انظر وراجع الدراسة القيمة عن الظاهرة الحزبية في إفريقيا بعد الاستقلال في : حورية توفيق مجاهد، نظام الحزب الواحد في إفريقيا بين النظرية والتطبيق، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، 1977.

[17] معهد بيت الحكمة ، خطة المواد الدراسية لمرحلة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة آل البيت ، المفرق، 1998.

[18] جوزيف ـ كي ـ زيربو، تاريخ إفريقيا السوداء ، القسم الأول، ترجمة يوسف شلب الشام، دمشق : وزارة الثقافة ، 1994 ، ص 11.

[19] محمد رضا ، الفاروق عمر بن الخطاب، بيروت ، 1980، ص ص 245-247.

[20] حلمي شعراوي ، مشروع مبيكي للنهضة الإفريقية، اليسار، عدد 111، مايو 1999 ص ص81-84.

وانظر أيضًا:

J.Joseph , “The idea of African Renaissance” vital speeches of the Day , 12/15/1997, Vol. 64, No. 5, p 133.

Ali A. Mazrui, The Africans : A Triple Heritage , London: BBC Publications, 1986, P95.