الفجوات الرقمية في دول الجنوب وأثرها على التعليم نموذجًا

مقدمة:

تُعدُّ العولمة التكنولوجية بمثابة حركة معرفية وفكرية واقتصادية واجتماعية فرضت نفسها على كافة أصعدة الحياة ومجالاتها، وانعكست بدورها على فكر الإنسان، وأنماط سلوكه، واتجاهاته للحياة، وسادت ثقافة التكنولوجيا في مناحي الحياة المختلفة، وظهرت فكرة الإنساسوب؛ الذي تحول معها الإنسان إلى رقم في مجتمع افتراضى تتحكم فيه الشبكة العنكبوتية بشكل غير مسبوق[1].

وتحولت التكنولوجيا الرقمية -بشكل متزايد- نحو التشابك مع الحياة اليومية: من التعليم المدرسي والتربية، إلى الانخراط السياسي، وحتى الإدارة العالمية والصحية، وبدأ العالم الرقمي يدخل مجال التربية والتعليم بشكل فائق؛ لتوصيل التربية والمعرفة والمهارات بطرق جديدة ومبتكرة [2].

ويتخذ التدفق المعلوماتي مسارًا من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب، وهو –في الواقع- لا ينقل إلينا أسرار ما وراء التقنية أو التفوق الغربي، وإنما ينقل مظاهر تفوق الآخر، ومن ناحية أخرى، فقد أوجد الاعتماد الكبير على شبكات الفضاء المعلوماتي كثيرًا من الفجوات الرقمية، والفكرية، والتعليمية، والاقتصادية، والثقافية بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ مما أدى إلى تضخم الفجوة بين من يمتلكون ومن لا يمتلكون.

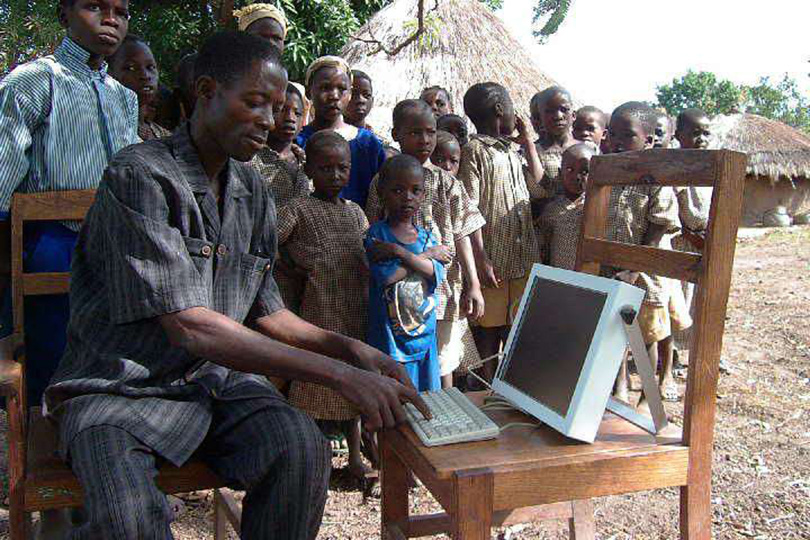

وعلى سبيل المثال فإن شبكة الإنترنت يمكن أن يكون لها تأثيرات متكافئة بالنسبة لمواطني أمريكا الشمالية، وأوربا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وشرق آسيا؛ حيث تسمح لهم باكتساب علاقات، وانفتاح مستمر على عوالم المعرفة والثقافة والتعلم الذاتي، في حين أنها تؤدي إلى حدوث تفاوت كبير مع قاطني الدول النامية، والذين يعيشون في عزلة عن العالم الرقمي الجديد، وخاصة دول الجنوب، ومنها دول أفريقيا[3].

وتُعدُّ الفجوة الرقمية على -حد تعبير نبيل علي ونادية حجازي- الفجوة الأم؛ فهي فجوة مركبة تطفو فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المساواة، والفجوات العلمية، والتكنولوجية، والتنظيمية، والتشريعية، وفجوات الفقر، وفجوة البنية التحتية، والتي تصب فيها بصورة أو بأخرى[4].

أولًا- الفجوات الرقمية ودول الجنوب: الأسباب والخصائص

الفجوة الرقمية هي ضرب من عدم المساواة الاجتماعية عبر الفواصل الاجتماعية المختلفة: كالدخل، والسن، والنوع، ومستوى التعليم، والبيئة، والتي تشمل التفاوت الكبير في استخدام الإنترنت بين الفئات المختلفة؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص النفاذ إلى المعلومات إلى حد تفاقم حدة الاستبعاد الاجتماعي[5].

كما تُعَرَّفْ بأنها الظاهرة التي تعبر عن حالات اللامساواة بين الأفراد والأسر والشركات والمناطق الجغرافية لمختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من استخدام الإنترنت في مختلف مناحي الحياة[6].

وعُرفت الفجوة الرقمية –كذلك- بأنها تلك الهُوة الناشئة بين من يملك تكنولوجيا المعلومات الحديثة والأدوات القائمة على تيسيرها، وبين من لا يزال في مراحل البدائية؛ أى بين القادرين على استخدام وسائل وأدوات حديثة للاتصال والوصول إلى المعلومات، وبين غير القادرين على ذلك، بين الميسر لهم استخدام تكنولوجيا المعلومات، وبين غير الميسر لهم ذلك[7].

وخلاصة القول، فالفجوة الرقمية تصب -في نهاية الأمر- في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة، واستيعابها من خلال التعليم والتدريب، وتوظيفها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وارتباطها الارتباط الوثيق بمهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل توليد المعرفة وتوظيفها واستيعابها، وتوفير البنية التحتية اللازمة للحصول على موارد المعلومات بالوسائل الآلية، وذلك دون إغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل البشري الفعال، وتعدد أسباب الفجوة الرمية، ومنها:

- الأسباب التكنولوجية:

ترافق هذه الأسباب أي ميدان يطوله التطور التكنولوجي، والذي يتميز بالسرعة التي تعجز الدول النامية عن اللحاق بها، سواء من ناحية العتاد الذي تتطلبه تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا البرامج المرافقة لها، ومن وجهة أخرى فإن تنامي الاحتكار التكنولوجي، وشدة الاندماج المعرفي بين مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية التي تقوم فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالدور المشترك، أدى إلى ما يسمى بـ (الانغلاق التكنولوجي) لحماية السرّ المعرفي، كل هذا صعب الأمر أمام الدول النامية لمسايرة التطورات التكنولوجية، والتي تتغير في كل لحظة[8].

وفضلاً عن ذلك، فسرعة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وما ينجم عنه من زيادة الترابط بين المعرفة العلمية والتطبيق التكنولوجى، أدى إلى تحول عملية إنتاج المعرفة إلى الإنتاج على أساس الربحية؛ مما فاقم بدوره من ارتفاع كلفة الحصول على موارد المعرفة، وإنشاء البنية التحتية لطرق المعلومات الفائقة السرعة بمعدل يتجاوز حتمًا قدرات كثير من البلدان العربية بصفة خاصة، والبلدان النامية بصفة عامة[9].

كشفت دراسة أحمد عبد الفتاح (2005م) عن أنه على مستوى دول الجنوب، فإن المقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة تتحدد بالمستوى والمهارات التعليمية المتاحة للفرد، وهي متوفرة فقط بين أبناء عِلية القوم أو النخبة المتعلمة بالحضر؛ حيث 98% من مستخدمى الإنترنت بهذه الدول من تلك الفئة، وهم حاصلون على الأقل على شهادة جامعية، بينما نجد بعض البلدان من تلك الدول لا يزيد بها مستوى التعليم العام عن 65% من جملة السكان، علمًا بأن استخدام تلك التقنيات الجديدة يتطلب بداهة توافر المقدرة التعليمية المناسبة لدى أفراد المجتمع.

وتُعدُّ بنجلادش من أقل الدول تحقيقًا للربط مع الشبكات المعلوماتية الجديدة؛ فحوالي 97% من منازلها في الريف تفتقر لوجود أجهزة الحاسب والهاتف اللازمة للارتباط بشبكة الإنترنت.

وللدلالة على ذلك أيضًا نجد أن توزيع عدد أجهزة الحواسب الآلية لكل 100 شخص بدول الشمال ودول الجنوب على السواء على النحو التالي: 18 لكل 100 شخص بدول الشمال، 2.3 لكل 100 شخص بالدول الآخذة بالنمو، 0.01 لكل 100 شخص بالدول النامية الفقيرة، وتعكس هذه الأرقام بصدق عمق الفجوة الرقمية[10].

وفي تقرير التكنولوجيا والابتكار 2021 للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) تم طرح مؤشر الجاهزية التكنولوجية؛ وهو مؤشر يركز على قدرة الدول على ابتكار والتنافس في إنتاج التكنولوجيا الرقمية ويتكون من خمس عناصر (نشر تكنولوجيا المعلومات والتصالات، والمهارات، ونشاط البحث والتطوير، والنشاط الصناعي، والحصول على التمويل). وحسب هذا المؤشر نجد أن الدول الكبرى والأكثر تقدما مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، تليها سويسرا، والمملكة المتحدة، والسويد، وسنغافورة، وهولندا، في المقدمة من حيث تلك القدرة، وتقع معظم البلدان الأقل استعدادًا لهذه التكنولوجيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي بعض البلدان النامية بوجه عام[11].

ومن جانب آخر، يتمتع سكان الدول المتقدمة بوصول أكثر شمولية إلى أجهزة الكمبيوتر من بين الأجهزة الأخرى، واتصال إنترنت عالي السرعة، ويتمتع الطلاب الذين يرتادون المدارس -ولديهم أجهزة كمبيوتر كافية ويتعلمون المهارات الرقمية اللازمة- بميزة أعلى عن الطلاب الذين لم يتعرضوا لهذه التقنيات في سن مبكرة، ويؤدي الافتقار إلى الوصول المادي إلى التكنولوجيا، وخاصة في البلدان النامية، إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بالمعلومات.

ومع التطور السريع في التكنولوجيا الحالية، والزيادة المطردة في كمية المعلومات المتدفقة والمتلاحقة في كل ثانية، وظهور الحاسبات بمختلف أنواعها والتحول الرقمي في الأجهزة الكهربائية، والتلفزيون الرقمي والتليفون الذكي، والنشر الإلكتروني وغيرها، والتى تتطلب تطورات مماثلة في المهارات لمواكبة هذا التقدم الآلي، وتمكن الأفراد في المجتمعات المتقدمة من السيطرة على التكنولوجيا وامتلاك مفاتيحها، وبالمقارنة بالدول النامية غير المتطورة أو السائر في طريق النمو، فإننا نجد فجوة ملحوظة بدول الجنوب، فكثير من الأفراد -الذين يحظون بقدر كبير من التعليم- لا يجيدون التعامل مع الحاسبات الالية بمستوى يلحق بهذا التطور المتسارع، حيث يعانون من “الأمية التقنية”، والتي يقصد بها غياب المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع الآلات والأجهزة، والمخترعات الحديثة وفي مقدمتها الحاسب الآلي، وبالتالي تعتبر هذه الأمية التقنية إحدى أهم الأسباب لاتساع الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب[12].

- الأسباب الاقتصادية:

تقوم فجوة الدخل بدور واضح في تضخيم الفجوة الرقمية، فأصحاب الدخل المرتفع هم أكثر عرضة 20 مرة للوصول إلى الإنترنت من أصحاب الدخل المنخفض، كما تزداد احتمالية امتلاك العائلات الثرية لأجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المنزل بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالعائلات ذات الدخل المنخفض؛ وذلك لأن دخلها يوجه بالأساس من أجل سد الاحتياجات الرئيسية

وعلى صعيد الدول، فإن الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات يتطلب وجود: بنية اتصالات قوية، وتليفونات ثابتة، وبنية تعليمية تسهم في دعم مجتمع المعلومات، وانتشار استخدام الحواسيب الشخصية، والمحمول والإنترنت، وهـذا يتطلـب بدوره إمكانيات مالية واقتصادية كبيرة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة، وهي غير متـوافرة في الدول النامية، فضلاً عن عدم وجود نماذج اقتصادية في مجـال تمويـل البنيـة التحتيـة، وكذا النظرة المحدودة من قبل الدول النامية التي تقيس عائد الاستثمارات ذات الأجل القصير مالياً فقط، ولا تقيسه بالعائد الاجتماعي والاقتصادي على الأجل الطويل، بالإضافة إلى بقاء اقتصاد الدول النامية بوجه عام والدول العربية بوجه خاص اقتـصادا ريعيا؛ يقوم على بيع خامات المواد الأولية للدول المتقدمة[13].

ج) الأسباب الجغرافية:

تعمل القيود الجغرافية داخل البلد الواحد على توسيع الفجوة الرقمية، ومن المرجح أن تتمتع المناطق الحضرية بالإنترنت عبر الألياف الضوئية أكثر من المناطق الريفية أو الجبلية والنائية.

د) الأسباب الاجتماعية:

تمثل وسائل التقنية الحديثة -بمختلف التطبيقات التي تحملها ومجالات استعمالها- إحدى أهم العوامل التي تؤثر بشكل واضح في السلوك الإنساني داخل المحيط الاجتماعي، وبدرجة خاصة على الشباب المستخدم لهذه التكنولوجيا.

فهذا التطور السريع في التكنولوجيا وإضافة تقنيات جديدة متطورة للمحافظة على التنافسية العالمية، جعل المستخدمين في الدول النامية غير قادرين على مواكبة هذا التطور المتزايد، وأصبحوا –بالكاد- يستطيعون امتلاك أجهزة الحاسوب غير الحديثة ووسائل اتصال لا تتواكب مع مثل هذه الطفرة، ولا يمكن أن نقول إن هذه المجتمعات تنتمي إلى جيل البنية الرقمية، فرغم أن لديها انجذابا عاما نحو التقنيات الحديثة، غير أنها لا تملك القدرة المهارية على التحكم فيها؛ وذلك لظروف اجتماعية واقتصادية تحول نحو امتلاكهم أفضل الأنواع وأكثرها تطورًا[14].

ثانيًا- الفجوة الرقمية التعليمية:

يمثل التعليم في عصر المعلوماتية فضاء متسعًا وخصبًا يتجاوز بيئة التعليم المحدودة، وتسهم تكنولوجيا الاتصالات بصورة فعالة في نشر هذا الفضاء والمد في آفاقه؛ فقد ظهرت بيئة تعليمية جديدة يمكن أن يطلق عليها بيئة التعلم الافتراضية التي تختلف اختلافًا جوهريًا من حيث وقت التعلم، ومكانه؛ حيث التعليم والتعلم في أي وقت، ومن أي مكان فى العالم، والمرونة التي توفرها البيئة الافتراضية هي متاحة طوال الوقت، وبالتالي توفر للمتعلم تعلمه في أماكن إقامته وعمله وخلال تنقله، ولذا، فإنها توفر فضاء للمتعلمين لا تعوقه الحدود ولا الأزمنة، بل تمتد لتشمل مصادر التعلم، وتوافر المعلومات والمعارف ذاتها المنتشرة عبر الفضاء الرحب.

وتمثل الفجوة الرقمية في مجال التعليم أزمة كبيرة؛ حيث التفاوت الكبير بين دول الغرب/الشمال ودول الجنوب في استخدام التكنولوجيا والحاسوب، ومدى توافره للطلاب في كافة المناطق، ويواجه المفسرون صعوبة كبيرة في تحديد المقصود بفجوة التعليم؛ إذ يرجع ذلك إلى غموض وتعقد مفهوم “التعلم الذاتي”، وقد زاد المتغير المعلوماتي التعقد في مفهوم “التعلم”؛ حيث اعتماد التعلم على السياق الاجتماعي، وتغير مفهومه مع تغير أهداف أفراده وجماعاته ومؤسساته، فهو يمكن أن يعني أشياء مختلفة لجماعات مختلفة، وثقافات ودول. فقد يكون في دولة يحمل أدنى مستويات التعلم كمحو الأمية والتوعية الأسرية والصحية، إلى أعلى مستويات إعادة التأهيل واكتساب أحدث المعارف وأعقد المهارات في دولة أخرى، إلى جانب ارتباط التعلم بمطالب سوق العمل دائمة التغير، فتغير من أهدافه وطرقه ومناهجه.كما أن التنوع الشديد في نوعيات المتعلمين لم يعد محصورًا في الناشئة، بل أصبح يشمل جميع مراحل العمر المختلفة، ويشمل المتعلم غير المتفرغ، والمتعلم المتخصص الذي يتطلع لتجاوز تخصصه، أو توسيع نطاق معارفه، والباحث عن تنمية المهارات.

وفي هذا السياق يمكن تعريف فجوة التعليم بأنها: الفرق في مدى توافر فرص التعلم والتدريب والتأهيل المتاحة أمام الفرد بعد استكمال تعليمه النظامي، والذي يصبح فردًا مسئولاً بمعدل متزايد عن سلوكه التعليمي، في حين يرى البعض أنها تعبر عن الفارق بين قدرة المجتمعات على إنجاز هذا التحول الرقمي الهائل [15].

تؤدي المستويات المنخفضة لمحو الأمية إلى توسيع فجوة عدم المساواة الرقمية، وفي هذا السياق يُنظر إلى حاملي الشهادات الجامعية على أنهم أكثر عرضة بمقدار 10 مرات للاستفادة من الإمكانات الكاملة للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر في حياتهم اليومية مقارنة بالأفراد الحاصلين على تعليم ثانوي فقط أو أقل، وتكمن مشكلة التعليم في الاستغراق في طرق التعليم والمنهج وتقسيم المراحل الدراسية، والاهتمام بالتفاصيل الإدارية مع تغيب الرؤية الكلية للإصلاح، والتراجع والتردد المستمر في تغير النظم التعليمية[16].

وتُعدُّ الفجوة الرقمية التعليمية انعكاسًا للفجوة في مجال التعلـيم فـي الـدول النامية، ويمثل الفقر سببًا رئيسًا لمثل هذا التفاوت التعليمي الكبير؛ حيث إن أكثر من مليار من السكان في الدول النامية يقتاتون على أقل من دولارين في اليوم الواحد؛ لذا فهم غير قادرين علـى شـراء الحاسوب الذي يساوي ثمنه -في العديد من الدول النامية- مجموع رواتب سنة كاملة [17].

ولعل من المفيد في هذا السياق الإشارة –بإيجاز- إلى جملة من الأسباب المتباينة الكامنة وراء فجوة التعليم، ومنها:

- إن التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم؛ وصعوبة توطينها في بيئة المدرسة سيزيد من اتساع فجوة التعلم؛ إذ إنه سيوفر لمتعلمي الدول المتقدمة وسائل فعالة ثنائية الاتجاه تتيح التفاعل الإيجابي والدينامي مع مصادر التعلم المختلفة من نظم تعلم افتراضية، في حين سيظل متعلمو الدول النامية أسرى نظم التعلم السلبية الوحيدة الاتجاه. إن ضعف الخبرات الفنية لتطوير المحتوى التعليمي لتلبية المطالب المحلية التي تحتاج إلى إبداع مختلف يقوم على الابتكار الاجتماعي بقدر اعتماده على الابتكار التكنولوجي؛ مما سيؤدي إلى ظهور فجوة على مستوى المحتوى التعليمي[18].

- ارتفاع معدل الفقر؛ حيث تراجع قدرة الأسر على تعليم أبنائها وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة، وقدرة الكبار على مواصلة التعلم تحت الظروف الاقتصادية الباهظة، إلى جانب ارتفاع كلفة إنتاج محتوى تعليمي محلي عالي الجودة ليغطي نطاقًا واسعًا من فئات المتعلمين وبيئات التعلم المختلفة، مع زيادة التوجه العالمي لجعل إنتاج البرمجيات التعليمية صناعة كثيفة التكنولوجيا كثيفة رأس المال، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الافتراضية الجمود التنظيمي والاجتماعي الذي تعاني منه معظم المؤسسات التربوية فى المجتمعات النامية التي ترزح تحت ثقل القصور الذاتي وهياكلها البيروقراطية المترسخة، إلى جانب برامج تاهيل المعلمين والمعدل الزمني لسرعة التغير.

- ظهور النزعات النخبوية وطبقية التعليم والمعرفة، وظهور التفاوت الكبير بين نوعيات التعليم بين الطبقات الاجتماعية فى البلد الواحد، وظهور تعليم النخبة وتعليم الأغنياء.

- أصبح التعليم في كثير من الدول النامية ينفر منه المتعلم؛ فهو يفقده متعة التعلم وبهجته، والبحث الدؤوب عن المعرفة، ويميت لديه الرغبة في مواصلة التعلم بعد تخرجه.

ثالثًا- آثار الفجوة الرقمية على التعليم في دول الجنوب:

للفجوة الرقمية على التعليم آثار كبيرة على دول الجنوب، منها زيادة نسب التبعية الرقمية من دول الجنوب بدول الشمال، افتقار متعلمي دول الجنوب إلى المهارات اللازمة في ظل متغيرات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة لاقتصار التعليم في دول الجنوب على التعليم التقليدي المباشر نتيجة للأسباب السابق ذكرها وتكلفة التحولات الرقمية العالية وما قد يطرحه من إشكاليات عدة على الأصعدة التعليمية والتربوية، وأدوار كل من الحكومة والمجتمع والأسرة، والاختلال في أدوار المربي/ المتعلم[19].

جاءت أزمة كورونا كتحدٍّ كبير لقدرة دول الجنوب على المستويات الصحية والاقتصادية والتعليمية، نتيجة للظروف التي فرضتها تلك الأزمة من التباعد الاجتماعي وتأثيرها على العملية التعليمية التقليدية، وأصبح التعليم الرقمي هو الحل المناسب في ظل أزمة ممتدة لعامين حتى الآن، وما يتطلبه ذلك من قدرة الأطفال على الوصول إلى الانترنت المنزلي، إلا أنه لا تتوفر لثلثي الأطفال في سن الدراسة في العالم، أو 1.3 بليون طفل من الفئة العمرية 3 سنوات إلى 17 سنة، إمكانية الربط بالإنترنت من المنزل، وفقاً لتقرير مشترك جديد صادر عن اليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات، بعنوان “كم عدد الأطفال والشباب الذين يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت في المنزل؟”، إلى نقص شبيه بين الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة؛ إذ لا تتوفر لـ 759 مليوناً منهم، أو 63 بالمئة من مجموعهم في العالم، إمكانية الربط بالإنترنت في المنزل[20].

كان التحول إلى أشكال التعليم الإلكتروني عن بُعد أحد التحولات الكبيرة التي حدثت بوتائر مختلفة، حسب المنطقة ومستوى التعليم. فإن التحول إلى التعليم الإلكتروني كان في أعلى مستوياته في آسيا وأوروبا، والسبب الأساسي وراء ذلك هو وجود بنية تحتية متقدمة لاستخدام الإنترنت بسرعات عالية في هذه المناطق بالمقارنة مع أفريقيا. وتُظهر أرقام الإحصائيات بوضوح “الفجوة الرقمية” والتي توجد في مناطق مختلفة حول العالم. حيث تضخ بعض الدول استثمارات ضخمة وفق خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهذه الدول مهيأة للتحول إلى استخدام التكنولوجيا كوسيلة وقائية للتعامل مع الصدمات التي تصيب نظام التعليم، على غرار ما حصل في أزمة “كوفيد-19”.

أما المناطق التي لا تمتلك بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات، وهي مناطق تشكو من معدلات متدنية للناتج المحلي الإجمالي، فهي مجبرة على استخدام تقنيات قديمة لتلبي احتياجات توفير التعليم للشباب؛ على سبيل المثال، في مستوى التعليم الابتدائي، فإن قارة أفريقيا كمنطقة لم تستطع أن تقدم سوى 51% من المنهاج التعليمي عبر تقنيات الإنترنت، في حين كان حوالي 70% من الطلبة يستخدمون وسيلة البث عبر اللاسلكي/الراديو للتعليم، كوسيلة للاستفادة من تقنيات ووسائل الاتصال الموجودة[21].

Source: UNESCO-UNICEF- World Bank joint database, May-June 2020[22]

وبالنسبة للمنطقة العربية، يبلغ معدل انتشار الإنترنت في 10 بلدان أقل من 70%. وفي السودان واليمن، تعد مستويات الوصول إلى الإنترنت أقل من ذلك بكثير، مع انتشار شبكة الإنترنت بنسبة لا تتجاوز 30% فقط. ومن بين العوائق التي تَحول بين الوصول إلى التعلم عن بُعد هناك نقص الموارد، والموارد في المنازل (بما في ذلك أجهزة التلفاز، والحواسيب، والاتصال بالإنترنت)، ونقص الدعم المتوفر من أفراد الأسرة البالغين في مساعدة الأطفال على التركيز والاهتمام بالتعلم، مع صعوبات التعامل المباشر مع المعلمين من خلال وسائل التعلم عن بُعد[23].

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي قامت بها منظمة “يونيسف” في المنطقة العربية، أعربت نسبة 40% من العائلات التي شملها الاستطلاع عن مخاوفها من الأضرار التي تلحق بتعليم الأطفال بسبب أزمة فيروس “كورونا” المستجد الراهنة، وأعرب نصف أولياء الأمور عن اعتقادهم في عدم فاعلية التعليم عن بُعد، وذلك بسبب نقص الموارد المتاحة، ومحدودية الوصول إلى شبكة الإنترنت، ونقص الدعم المتوفر من أفراد الأسرة البالغين، فضلاً عن صعوبة التواصل المباشر مع المعلمين[24].

لقد خلقت جائحة “كورونا” أكبر اضطراب مشهود في أنظمة التعليم في التاريخ الحديث. إذ تعطلت كل أماكن التعلم في المنطقة بأسرها –من الحضانات وحتى الجامعات– في محاولة لوقف انتقال وانتشار الفيروس. وفي ذروة قرارات الإغلاق العامة والقيود المفروضة على الحركة، ألحق ذلك الأمر الضرر البالغ بالتعليم لدى أكثر من 110 ملايين من الأطفال والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[25]، وكان هذا الأثر عالميًا، وإن اختلفت النسب بين الدول المختلفة، وقد حاولت كل من الدول المنظمات الدولية تقليل الأثار التي فرضتها أزمة كورونا على التعليم، منها على سبيل المثال:

كوريا الجنوبية كنموذج باعتبارها دولة تمتلك بنية تحتية لتكنولوجيا متقدمة تتيح لأكثر من 90% من الكوريين تكنولوجيا الجيل الخامس ذات السرعة الفائقة (G5)؛ وهذا يعني أن طرق توفير التعليم عبر الإنترنت في هذا البلد يمكن أن تكون فعالة وسريعة ويمكن الاعتماد عليها[26].

وبالنسبة للمنظمات الدولية، فقد بدأت كل من مؤسسة الآغا خان، بالشراكة مع مؤسسة دبي العطاء وحكومات كينيا وأوغندا، مؤخرًا برنامجًا رائدًا يسهم في الوصول إلى أفضل السُبُل لفهم والاستفادة من تقنيات التعليم لتعزيز نتائج التعلم في بعض الفصول المتواجدة في مناطق تعاني من تهميش كبير في العالم. وقد استفاد من برنامج تقنيات التعليم المشترك الذي بلغت تكلفته 1.8 مليون دولار أمريكي أكثر من 100 ألف متعلم و1200 معلم في 100 مدرسة في كينيا وأوغندا. وقد حقق برنامج تقنيات التعليم المشترك خطوات كبيرة في سد الفجوة الرقمية المتزايدة، التي تعاني منها حاليًا معظم الفصول الدراسية في إطار شرق إفريقيا. وعلى سبيل المثال، تم تقديم تدريب جيد للمعلمين على المستوى العالمي، لكنه وعلى المستوى المحلي ركّز على التطوير المهني الرامي إلى دمج التكنولوجيا في خطط عملهم التربوية وتعزيز بيئات التعلم في القرن الحادي والعشرين للجميع، الأمر الذي أسهم في تمكين الطلاب من استكشاف أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة التي ساهمت في تعزيز القراءة والفهم عبر المواد المطوّرة محليًا وذات الصلة بالسياق على نطاق واسع.

ومن ناحية أخرى، فلم يكن للشراكة بين مؤسسة دبي العطاء ومؤسسة الآغا خان تأثير حقيقي وفعال على نتائج تعلم الأطفال في جميع أنحاء المنطقة فحسب، بل إنها أعطت اهتمامًا أيضًا للتوجه المستقبلي لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو أفضل لتعزيز الأنظمة البيئية للتعليم على المستويين المحلي والعالمي[27].

خاتمة:

شهد العالم –وما زال يشهد- طفرة تكنولوجية كبري في عالم المعلوماتية والاتصالات تلقي بظلالها على بنية النظام المجتمعي الفكرية والتربوية والحضارية، وقد أدى ذلك إلى انقسام دول العالم إلى: دول متقدمة غنية قادرة على إنتاج واستخدم وتصدير المعرفة والمعلومات والأفكار، ودول جنوب متأخرة غير قادرة على مواكبة تلك الطفرة ومسايرتها.

ومن جهة أخرى، فإن التكالب المتسارع على استخدام الإنترنت، والذي أعقبته زيادة الفجوة الرقمية بين الأفراد فى المجتمع الواحد، وزيادتها بين دول الشمال ودول الجنوب، إنما يُشكِّل خطرًا على النشء يتجاوز خطر الحروب؛ إذ إنه يمثل بعدًا ثقافيًا يهدد التنوع الثري للثقافات الإقليمية، ويهيئ للنشء فرصًا لاكتساب معارف متنوعة مغايرة لثقافة مجتمعاتهم.

ومن ثم، فإن ذلك يستلزم السعي نحو تحقيق العدالة الرقمية، وتجسير الفجوة الرقمية بين دول الشمال ودول الجنوب، وفي سبيل ذلك لا بُدَّ من أن يكون هناك توزيع عادل في عملية النفاذ والوصول إلى الخدمات الرقمية، مع حتمية الاعتراف بالتنوع داخل سياقات الرقمنة، وإمكانية المشاركة في المساحات المختلفة للرقمنة.

ورغم الآثار الإيجابية للثورة التكنولوجية الحديثة، وما أوجدته من نقلة نوعية في عالم المعرفة، فإنها أوجدت حالة من التفاوت الواضح بين المجتمعات في توظيفها لتلك النقلة المعرفية؛ ففي ظل السموات المفتوحة، والتي شكلت -بصورة مباشرة وغير مباشرة- نمط الحياة، وأبرزت أسلوبًا جديدًا تختلف مقوماته واتجاهاته عما سبق، وفي ظل غياب قدرة بعض الدول على الاندماج في العالم الرقمي الجديد، ظهرت الفجوة الرقمية بين المجتمعات.

وإن “مؤسسات التعليم” هي المنابر ذات القدرة على التعامل العلمي والموضوعي مع هذه المعضلة الحضارية والثقافية المتمثلة في “الفجوة الرقمية. وهذا يتطلب من القائمين على التربية والتعليم أن يدركوا أهمية وجود الآلة في حياتنا.

بل إن العلاقة بين التربية والثقافة ووسائل التقنية الحديثة علاقة تصاعدية ستزداد ارتباطًا بزيادة التطورات فى مجال الحاسوب، بحيث لن يمكن فهم الثقافة الذاتية بمعزل عن الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا العوالم الرمزية الافتراضية، والعوالم الواقعية، كما أن العالم الافتراضي الذي أوجده التطور الهائل في شبكة الأنترنت أصبح يحاكي الواقع، وأحيانًا يتجاوزه في قدرته التاثيرية على تشكيل هُوُية الفرد، وتطويع ثقافته الفكرية والتعليمية[28].

- لا بُدَّ أن تدرك تلك الدول والمؤسسات أهمية سد تلك الفجوة الرقمية، والإسراع بتطوير التعليم والتدريب المستمر للمعلمين على التقنيات الحديثة، وتزويد المدارس على كافة مراحل التعليم بالإنترنت فائق السرعة، فقد أخفقت وزارات التربية والتعليم في العديد من البلدان العربية -خلال أزمة كوفيد 19- في تطويع برامجها التعليمية وطرق التقيم لطلابها باستخدام التقنيات الحديثة، وشاهدنا ذلك بما حدث بنظام الثانوية العامة المصرية خلال عام 2021م، وتراجع فكرة التقويم الإلكتروني للطلاب؛ لضعف شبكات الإنترنت وعدم وجودها في العديد من المناطق المحلية، وضعف قدرة الطلاب على التعامل مع الشبكة العنكوبتية وتدارك أى مشكلات تظهر خلال التقيم، مما أحدث اضطرابًا لدى الرأى العام المصري، وتم الرجوع إلى التقيم الورقي مرة أخرى[29].

- التغلب على طيف الفجوات المعرفية والمعلوماتية والتربوية بالتدريب والتعليم للنشء الصاعد، وتقديم يد الدعم والعون للعقول المبدعة في مجال الحاسب الآلي، وإتاحة الفرص لظهور أفكارهم، مع توفير سُبل الدعم المادي والمعنوي لهم.

- العمل على مواجهة مشكلة نزيف العقول وتكالب الدول المتقدمة على استقطاب ثروات الدول النامية من الثروة البشرية والعقول المبدعة في مجال التكنولوجيا، مع استثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فتح قنوات تواصل عن بُعد مع العلماء والخبراء العرب في الخارج للاستفادة من العقول المهاجرة في دعم أوطانهم، وتقديم يد العون لها.

وبعد، فإذا لم نتدارك خطورة هذا المجتمع الافتراضي الذي فرضته الحياة الرقمية على الجميع، وإذا لم تسع دول الجنوب لتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت، وتوفير سُبُل التعلم، ونشر ثقافة التعلم الذاتي، لكل ما هو جديد وحديث؛ حتى تكون مصدر للإنتاج وليس للاستهلاك فحسب، فسوف تصبح في ذمة التاريخ، أو في أفضل الحالات في ذيل قطار التنمية والتطور.

____________________

الهوامش

[1] أيمن غريب قطب، سيكولوجية التحديث وتحديات العولمة: آفاق نظرية ورؤى تربوية، (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2013م)، ص 75.

[2] سارة غران كليمان، التَّعَلُّم الرقميّ: التربيــة والمهــــارات في العصــــر الرقمـــــي، (لندن، من منشورات معهد كورشام، 2017)، ص ص 1-2.

[3] وليد رشاد ذكي، رأس المال الاجتماعي عبر المجتمع الافتراضي: عوامل البناء ومعوقات الإهدار، (الرياض، قرطبة للنشر والتوزيع)، 2017م، ص 140.

[4] نبيل على، ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة، العدد 318، (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أغسطس 2003م)، ص 13.

[5] نبيل على، ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، مرجع سابق، ص 23.

[6] سعيدة مرزوق، الفجوة الرقميــــــــة بين بعض الدول المغاربية والدول المتقدمة، المجلــــة العربيــــــة للآداب والدراسات الإنسانيـــــــة، ع (12)، 2020م، ص 148.

[7] حنان الصادق بيزان، الفجوة الرقمية والتخطيط للمشاريع المعلوماتية: رؤية استشراقية، مجلة المعلوماتية، العدد 34، أبريل 2011م، ص 6.

[8] سعيدة مرزوق، الفجوة الرقمية بين بعض الدول المغاربية والدول المتقدمة، مرجع سابق، ص 149.

[9] نبيل على، تحديات عصر المعلوماتية، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب)، 2003م، ص ص 32- 33.

[10] أحمد عبد الفتاح ناجي: تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل التنمية ببلدان العالم النامي في ظل العولمة: دراسة تحليلية، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد الرابع، 2005م، ص ص 121- 122.

[11] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: تقرير التكنولوجيا والابتكار 2021م، الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2021م، ص 9، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lHUFb

[12] غمشي الزهرة، الهوية الافتراضية بين الذات الأصيلة والذات الزائفة: قراءة في الاغتراب الذاتي للمتلاعبين بالهوية عبر الفضاءات الافتراضية من منظور إريك فروم، ورقة بحثية مقدمة لندوة: وسائط الإعلام والاغتراب: مقاربة سوسيو أنثروبولوجية، الجزائر، وحدة البحث الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون، 9مارس 2016م، ص 9.

[13] محمد عبد الهادي حسن، العصا التكنولوجية لعبور الفجوة الرقمية، (الرياض، وزارة التربية والتعليم،كلية المعلمين بمحافظة الطائف)، ٢٠٠٥، ص65.

[14] عمرو أسامة، والعربي بوعمامة، الاغتراب الرقمي في المجتماعات الحديثة: مقاربة معرفية، مجلة رفوف، الجزائر، مخبر المخطوطات الجزائرية في أفريقيا، العدد 129، ديسمبر 2017م، ص 286.

[15] نبيل على، تحديات عصر المعلوماتية، مرجع سابق، ص ص 295-296.

[16] خديجة عبد العزيز علي، تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية، المجلة التربوية، العدد 59، مارس 2019، ص 228.

[17] إخلاص باقر النجار، ومصطفى مهدي حسين: قياس وتحليل الفجوة الرقمية الرقمية في الوطن العربي، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد (22)، 2008، ص 198.

[18] نبيل على، ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، مرجع سابق، ص 298.

[19] سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية والمهارات في العصر الرقمي، تقرير صادر عن مؤسسة راند، 2017، ص 20، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rYagW

[20] ثلثا الأطفال في سن الدراسة في العالم لا تتوفر لهم إمكانية استخدام الإنترنت في المنزل، حسبما وجد تقرير جديد صادر عن اليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات، بيان صحفي عن اليونيسف، 3 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lRBwU

[21] د. دانييل كيرك، هل ستغير جائحة كوفيد-19 مشهد التعليم العالمي؟، 7 أكتوبر 2020، موقع تيرندس ريسترش، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/spwVd

[22] SDG 4 Data Digest, Using Household Survey Data to Monitor SDG 4, UNESCO, p.12, 2020, avilabale at: https://cutt.us/1cIig

[23] تيد شيبان، كوفيد 19- فرصة لسد الفجوة الرقمية وإصلاح التعليم في دول الجنوب، جريدة الشرق الأوسط، العدد (15369)، 26 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/q2pqV.

[24] المرجع السابق

[25] المرجع السابق

[26] دانييل كيرك، مرجع سابق.

[27] سد الفجوة الرقمية في التعليم، مؤسسة الآغا خان، د.ت،متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/XxqfY

[28] وليد رشاد ذكي، رأس المال الاجتماعي عبر المجتمع الافتراضي: عوامل البناء ومعوقات الإهدار، مرجع سابق، ص 99.

[29] السيسي يتدخل لحل أزمة الثانوية العامة، جريدة المصري، 3يونيو2021 متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/J8kiZ

فصلية قضايا ونظرات – العدد الثالث والعشرون – أكتوبر 2021