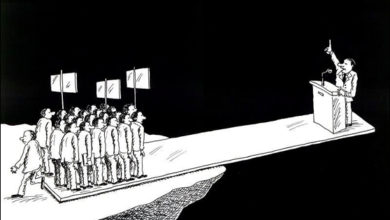

من انتفاضة الأقصى إلى قمة الأقصى في مغزى الديني-السياسي، الجماهيري-الرسمي، والسلمي-العسكري

موقع إسلام أون لاين، 4 نوفمبر 2000

تجاوزت أحداث الانتفاضة الفلسطينية المتجددة: “انتفاضة الأقصى”، أن تكمل شهرها، ولم أكتب كلمة واحدة في الموضوع، ورفضت أكثر من مرة المشاركة في مناقشة علنية له أو كتابة مقالات رأي فيه. وفي المقابل تابعتُ القراءة في ما يتم نشره وما يتم إذاعته وبثّه. وتكاثفت عليَّ الأفكار والأحاسيس بل والأحزان. وحاولت أن أفسِّر لنفسي لماذا هذا التناقض بين الاهتمام والمعايشة والانفعال وبين السكوت والصمت صوتًا وقلمًا. هل كانت المشاركة “فرض كفاية” كفاني غيري مسئوليتها؟ لا: إن المشاركة في هذا الأمر فرض عين على كل مسلم. ولكن كيف تكون المشاركة؟ ونحو ماذا؟

هنا تكمن المعضلة الأساسية التي يواجهها المسلم في مثل هذه المواقف. أي معضلة العلاقة بين الواقع الذي يعايشه بقيوده وضغوطه وبين سقفه والأصل والمعيار والمقياس الذي نرجع إليه في كل الأمور، وتعبّر هذه المعضلة عن نفسها في تلك الفَوْرة في ساحة الفكر التي تشهد تلاطم التيارات والاتجاهات الفكرية على نحو يعكس أزمة لا يفسّرها إلا اشتداد وطأة الموقف وضغوطه. بحيث تخندقت الآراء في مجموعات كل منها ترى المواقف بمناظير مختلفة من حيث “درجة الواقعية أو البراجماتية” أو من حيث “درجة الوطنية والكرامة”.

إن هذه المعضلة التي أتحدث عنها ليست استثناء، ولكن تواترت نظائرها في أحداث أخرى، الأمر الذي جعل منها القاعدة في حياة المسلمين في عالمنا المعاصر. وهنا أستدعى الإطار العام الذي أحاط بأحداث الشيشان منذ صيف 99 ومن قبله أحداث كوسوفا في صيف 98. ومن قبلهما أحداث البوسنة والهرسك، ومن قبلهم جميعًا كشمير والصومال والعراق وليبيا… إلخ من انتهاكات حقوق المسلمين والاعتداء عليهم بكل صور العدوان، وهي الأحداث التي لا يجب أن ننظر إليها في أبعادها الإنسانية فقط، ولكن نضعها في إطارها وسياقها التاريخي، ولذا احتل تفكيري خلال أحداث الأقصى الراهنة تلك المعضلة المشار إليها. وهي المعضلة التي تفجِّر كل إشكاليات العلاقة بين الإسلام والسياسة الدولية التي تواجه الأمة الإسلامية: قادة وشعوبًا.

خصوصية الانتفاضة

ولكن يمثل الوضع الراهن – الذي فجرته انتفاضة الأقصى وانتفاضة الأمة الإسلامية وراء الفلسطينيين – مغزى ودلالة خاصة بالنسبة لهذه المعضلة. لذا يمثل هذا الوضع لحظة تاريخية ومفترق طرق خطير في مسار أكثر صور العدوان على الأمة –الإسلامية ضراوة، ألا وهو قيام الكيان الصهيوني في فلسطين وتدعيمه ونموه واعتداءاته التوسعية بمساندة القوى الكبرى في النظام الدولي عبر القرن العشرين.

ولقد سبق هذه اللحظة أو هذا المفترق لحظات أخرى تاريخية ومفترقات طرق أخرى حاسمة في تاريخ الصراع العربي- الصهيوني، كان لكل منها دلالته ومغزاه بالنسبة لما شاع تسميتهما بخيارَي الحرب، والسلام. وفي حين ظل الخيار الأول هو السائد طوال 75 عامًا من الصراع، أي منذ الإعلان عن المشروع الصهيوني، وحتى حرب أكتوبر فلقد أخذ ما سُمِّي بخيار السلام يظهر وينمو منذ ربع قرن إلى أن ساد كخيار إستراتيجي رسمي منذ عقد من الزمان حين بدأت ما تسمى بعملية السلام، حيث تبنَّى القادة هدف الوصول إلى السلام هدفًا إستراتيجيًّا من خلال عملية تفاوضية، ناسين أو متناسين طبيعة الصراع وجوهره، وأن هناك فارقا بين تغير وسائل إدارة الصراع من الحرب إلى التفاوض وبين تسوية الصراع والوصول إلى سلام.

وبالرغم من هذا الانتقال من خيار الحرب إلى خيار السلام وما يعنيه من تنازلات من جانب الطرف العربي، وبالرغم من تفاوت درجة وطبيعة هذه التنازلات من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور الصراع التي اختلفت من حيث الأطر الوطنية والقومية والعالمية المحيطة، فإن طريق الانتقال من خيار الحرب إلى خيار السلام شهد ومضات لا تحصى من المقاومة والصمود. وهي مجرد ومضات؛ لأنها لم تَحُلْ – للأسف – دون استمرار تحرك التنازلات العربية نحو هدف السلام مع إسرائيل تبحث في ظله النظم عن مكان لحقوق فلسطينية مشروعة، تسمى حكمًا ذاتيًّا أو دولة على جزء من فلسطين، كما تشترط لهذا السلام عودة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل من الدول المجاورة، ومع ذلك يظل لهذه الومضات على طريق المقاومة والصمود والجهاد – مغزاها القوي ألا وهو أن.. الرفض العربي – وليس الفلسطيني فقط – ما زال حيًّا ولم تتم تصفيته أو وأده، ومن ثَم فإن العرب لم يخسروا بعد التحدي الذي يفرضه صراعهم مع الصهيونية، بقدر ما لم ينتصروا عليه بعد الانتصار الذي يَعِدنا به الله سبحانه وتعالى.

هذه هي إحدى السنن التي تتجلى لنا من تدبر مسيرة هذا الصراع عبر القرن. ولم تتحقق ومضات المقاومة والصمود والجهاد المثمرة، إلا تحت مظلة الإيمان وفي إطار ديني – عقدي واضح الدلالة تتغلب عناصر قوته وقدراته على عواقب الخلل في موازين القوى المادية التقليدية. وهذه السنن توضّح رؤية قرآنية وهي أن الصراع لم ولن ينتهي لصالح إسرائيل، ولكن الله لن ينصر إلا من ينصره (وآخر النماذج الساطعة كانت حرب أكتوبر، المقاومة الإسلامية في لبنان).

إذن ما مغزى ودلالة انتفاضة الأقصى وتداعياتها حتى الآن: ابتداء من أسباب الاندلاع ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وصولاً إلى قمة الأقصى ونتائجها بعد انتفاضة الجماهير العربية والإسلامية من أجل القدس ومن أجل مساندة الشعب الفلسطيني في انتفاضته من أجل الأقصى؟

لقد تمحورت متابعتي وتفاعلي مع أحداث شهر رجب 1421هـ أكتوبر 2000م حول مجموعات ثلاثة من الثنائيات: الديني-السياسي؛ الجماهيري-الرسمي؛ والسلمي-العسكري. وتمثل هذه المجموعات الثلاث المحاور التي تجلت حولها أحداث هذا الشهر ونتائجها. كيف؟

في الوقت الذي تمثل فيه القدس قيمة ومعنى دينيًّا أساسيًّا فإنه لا يتم طرحها رسميًّا على هذا الأساس، وفي حين خرجت الجماهير خروجًا لم يتحقق منذ أكثر من عقد فإذا بالهوة تتضح بين مواقفها والمواقف الرسمية العربية، وفي نفس الوقت الذي تتجسد فيه مسئولية إسرائيل عن انهيار عملية التسوية السلمية كما ينجلي انحياز الولايات المتحدة للمسلك الإسرائيلي نجد أن المواقف العربية الرسمية ما زالت تتمسك بأهداب هذه العملية وضرورة إحيائها.

انتفاضة الأقصى وقمته بين الديني والسياسي

لم يكن اقتحام أريئيل شارون وجماعته حرمة المسجد الأقصى في 28 سبتمبر هي نقطة البداية في الأحداث التي جسدت محورية ما يتصل بالقدس، والتي أوضحت الخطوط الحمراء التي لا يمكن تخطيها بدون عواقب واضحة على حسابات إسرائيل ومن يساندونها. ولكن تمثلت البداية حين تم إرجاء وتأجيل القضايا المستعصية المعقدة المتداخلة (هكذا يسميها المتفاوضون) فيما سُمِّي بعملية التسوية السلمية إلى المراحل النهائية في العملية. وكان وضع القدس على رأس هذه القضايا إن لم يكن هو القضية الوحيدة الأساسية. وقبل الوصول إلى ما سُمِّي بمفاوضات الوضع النهائي على المسار الإسرائيلي -الفلسطيني، ظلّت أجراس الخطر تدق محذرة من سياسات إسرائيل ومسالكها من أجل تهويد القدس وتدعيم الأمر الواقع، أي التمسك بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. وكانت جميعها أجراس الأوساط الدبلوماسية والنخب الفكرية والسياسية العربية والإسلامية، ولعل أقرب الأزمات التي ما فتئت تثيرها معركة تهويد القدس كانت الأزمة التي تفجرت خلال وزارة اليمين الإسرائيلي الأخيرة برئاسة نتنياهو. ولعلنا نتذكر تعثر العملية التفاوضية في ظل سياسات هذه الوزارة؛ ولذا رحبت عندئذ أوساط عربية بانتخاب باراك وبتشكيل حزب العمل وزارة جديدة باعتباره أكثر اعتدالاً من سابقه.

وظلت قضية وضع القدس تطل برأسها دائمًا تنتظر الحل في مفاوضات الوضع النهائي.

ثم كانت البداية الفعلية للأحداث الراهنة مع مفاوضات كامب ديفيد الثانية في صيف 2000م التي فشلت في انتزاع تنازلات عربية وفلسطينية أخرى؛ لأنها هذه المرة تخص القدس الشرقية. ولذا كانت نتائجها كاشفة عن الخطوط الحمراء التي لم يَعُد من الممكن تجاوزها من جانب المفاوض العربي والفلسطيني. وفي المقابل كانت هذه الحلقة من مصير القدس هي – بالنسبة للإسرائيليين – الحلقة الأخيرة لاستكمال مخططهم تجاه هذه المدينة –الرمز، ذلك المخطط الذي بدأ بتقسيمها ثم احتلال شرقها منذ 1967م في ظل عمليات التهويد المستمرة بانتظام وتراكم. ومن ثَم كان لا بد لغطرسة القوة الإسرائيلية الغاشمة أن تجعل وضع القدس النهائي محكًّا لاختبار إمكانية تنازل عربي جديد تحت ضغط موازين الأمر الواقع.

ولذا لم يكن انتهاك آريئيل شارون لحرمة المسجد الأقصى إلا استفزازًا منظمًا ومقصودًا به أحد أمرين: أولهما: اختلاق الفرصة لممارسة العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني والضغط على النظم العربية لقبول الأمر الواقع بشأن القدس، والثاني: هو تجميد أو تصفية عملية التسوية الجارية، ووضع المنطقة أمام خيارات أخرى وخاصة الحرب، في حالة رفض العرب لفرض الأمر الواقع على مصير القدس النهائي؛ ولهذا فإن التهديدات العلنية بالحرب ضد سوريا وضد لبنان قد صاحبت عملية العدوان المنظمة والمتصاعدة من جانب الإسرائيليين – جيشًا منظمًا واستيطانًا – على الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو العدوان الذي يجب أن نعتبره عدوانًا على جميع الشعوب الإسلامية ودولها.

ولهذا أيضًا، وفي ظل تصاعد الجهود الدولية لاحتواء الأزمة والتي يغلفها الانحياز لإسرائيل بقيادة أمريكية مع تقاعس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن موازنة هذا الانحياز – لم يتوقف الاعتداء الإسرائيلي الصارخ بعد قمة شرم الشيخ بل وبعد قمة الأقصى. وتوالت جهود تأليف حكومة طوارئ، كما توالت أدلة المساندة الأمريكية المنحازة التي تعني إنهاء دورها كراعي وكوسيط لعملية السلام.

المغزى الديني- السياسي

ونصل مرة أخرى إلى المغزى الديني – السياسي في أحداث انتفاضة الأقصى ثم قمتها. ولخطاب القاعدة والقادة وحركتهم دلالات بهذا الصدد.

لم تكن بالطبع انتفاضة الأقصى – في رجب 1421هـ – والعدوان الإسرائيلي في مواجهتها الانتفاضة الأولى في تاريخ صراع الشعب الفلسطيني مع مشروع الاستيطان الصهيوني قبل تكوين إسرائيل وبعدها. ولم تقم بسبب تعثر قضية عودة اللاجئين أو تأجيل إعلان الدولة أكثر من مرة ولكن قامت ما إن وطأت أقدام شارون الأقصى.

ومن ناحية أخرى كانت الأولى التي تضع السلام كخيار إستراتيجي – منذ تدشينه في مدريد – على حافة الهاوية، فلقد كشفت الانتفاضة أنه ليس خيارًا استراتيجيًّا لا يمكن – سواء للعرب أو اليهود – الرجوع عنه بل هو في الواقع ومنذ البداية لم يكن خيار استراتيجيًّا شرعيًّا بالنسبة للمسلمين، وذلك مهما حاول الحكام والساسة إقناع أنفسهم به أو فرضه على شعوبهم تحت مبررات عديدة. فمهما كانت هذه المبررات وما تفرضه من ضغوط الأمر الواقع فكان يمكن أن تقود إلى إدارة الصراع بأساليب مختلفة وليس تسويته وصولاً إلى سلام. بعبارة أخرى فلأسباب كثيرة وقع ذلك الخلل في موازين القوى العربية الإسرائيلية الذي أدركه العرب على نحو دفعهم إلى قبول خيار السلام، كما دفع ذلك الصلف الإسرائيلي الذي فرض شروطه على السلام، وكذا لم يكن الأخير إلا إطارًا لتقديم تنازلات عربية متتالية تحت مبرر الحاجة لمناخ السلام من أجل دفع التنمية في الدول العربية أو تحت مبرر أن الوقت ليس في صالح القضية الفلسطينية.

وبهذا الصدد لا بد وأن أذَّكر بالمجادلات التي ثارت في مصر – مع بداية عملية السلام في نهاية السبعينيات واستمرت معها حتى تجددت مع طرح السلام كخيار إستراتيجي في بداية التسعينيات ومع تدشين مشروع الشرق أوسطية، وبمناسبة تكوين جمعية السلام الآن في مصر. ولقد كان البعد الديني – العقدي حاضرًا في صميم هذه المجادلات بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة (القومية، الليبرالية، اليسارية، الإسلامية،) ولقد اختلفت هذه التيارات على وضع هذا البعد ووزنه وتأثيره على سبل إدارة الصراع، كما اختلفت من قبل على طبيعة الصراع وجوهره ومن ثَم على طبيعة غايات السلام النهائية ومبرراته. ومن ثَم تبلور الاختلاف حول الفارق بين عملية التسوية السلمية والسلام كخيار إستراتيجي من جهة، وبين إدارة الصراع بسبل متنوعة منها أساليب تفاوضية من جهة أخرى.

وبالنظر إلى طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة – سواء من منظور التصعيد الإسرائيلي المتعمد أو سواء من منظور انتفاضة الأقصى الصامدة والمستمرة بالرغم من كل صور العدوان الصهيوني المتصاعدة – يتضح لنا مرة أخرى ما يتصل بالبعد الديني العقدي في الصراع العربي – الإسرائيلي من ناحية وذاكرته التاريخية من ناحية أخرى، فلم يكن هذا الصراع منذ منشئه وحتى الآن صراعًا قوميًّا أو صراع قوى فقط بقدر ما هو صراع حضاري ممتد يقع في صميمه البعد الديني العقدي. كما يحمل الصراع ذاكرة تاريخ علاقة اليهود بالمسلمين والمسيحيين. وهذان أمران لا يمكن لحسابات المصالح الضيقة – مهما بلغت قيود الأمر الواقع وضغوطه – أن تلغي آثارهما بطريقة حاسمة كما اعتقد أنصار التطبيع والشرق أوسطية.

وفي نفس الوقت يجدر القول إن هذين الأمرين: البعد العقدي الديني وذاكرته التاريخية يسمحان بوضع آخر، وهو إدارة الصراع بأدوات متنوعة اتفاقًا مع الظروف القائمة غير الحرب، وذلك لإدارة ضغوط الأمر الواقع وحتى التغلب عليها وصولاً إلى حل الصراع وفقًا لمنظور عقيدتنا الإسلامية، واتساقًا مع الإيمان بأصل مصدر هذا المنظور.

وعلى ضوء كل ما سبق يجب أن نلاحظ وأن نفهم كيف أن هدير الانتفاضة الفلسطينية المتجددة قد بدأ من الأقصى والقدس وبسبب الأقصى والقدس، ثم انتشرت إلى باقي الأراضي الفلسطينية، بل إن هدير الجماهير العربية والإسلامية قامت باسم الأقصى والقدس وليس باسم القضية الفلسطينية كلها أو الأراضي العربية المحتلة فقط، وكذلك فإن القمة العربية نفسها وصفت بأنها قمة الأقصى.

لماذا انتفضت الأمة بكاملها؟

فإذا كانت المعارضة الفلسطينية لمسار السلام قد عبرت عن نفسها بصورة متقطعة قبل أن يتم تقييدها، وإذا كان الشعب الفلسطيني في مجموعة قد عاش منذ أوسلو تحت آمال التحرير والسلام وبناء الدولة، وإذا كانت الجماهير العربية والإسلامية قد راقبت ولسنوات عدة أيضًا فشل مسار السلام الإسرائيلي- السوري وعثرات مسار السلام الإسرائيلي- الفلسطيني وإجراءات تهويد القدس المتراكمة، وإذا كانت النظم العربية – وخاصة مصر – قد حافظت على استمرار مسار عملية السلام وإقالتها من عثراتها من جراء التشدد الإسرائيلي، إلا أنه لم يتم عقد قمة عربية باسم القضية الفلسطينية منذ أكثر من 15 عامًا، كما لم تنفجر الجماهير العربية والإسلامية منذ أمد وهو الوضع الذي أثار الحديث الدائم عما أصاب الأمة من بلاده وجمود وعما أصاب النظم من فرقة لدرجة دفعت البعض للتساؤل “هل نعلن موت الأمة؟”.

ومن ثَم فإن التغير الجذري لصورة الساحة العربية والإسلامية، على مستوى الجماهير أولاً ثم مستوى النخب الفكرية والسياسية (ولو بدرجة أقل) خلال شهر أكتوبر لا بد وأن يثير التساؤل: لماذا؟ هل بسبب التصعيد الإسرائيلي؟ وما الجديد في ذلك؟ أم إن القدس – الرمز هي التي أضحت في مهب ريح عاتية، وبسقوطها يسقط كل شيء أو ما تبقى من كل شيء؟ ومن هنا ما كان لمسلم أو مسيحي عربي أو غير عربي أن يبقى ساكنًا؛ لأن الضياع النهائي لما تبقى من القدس يحمل دلالات كثيرة، بحيث إن السكوت عنها بدورها يعني بالفعل أنه يجب أن نعلن موت الأمة؛ ولذلك فإن انتفاضة الأقصى في فلسطين وكذلك مساندة الجماهير العربية والإسلامية الهادرة، واجتماع القمة العربية بعد طول انتظار أعلنت صمود الأمة ورباطها على آخر الثغور بعد أن خسرت ثغورًا أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية.

ولقد كتبت بهذا الصدد قبل عام ونصف وتحت عنوان “تهويد القدس ودلالات العولمة: حول البعد العقدي – الحضاري الثقافي في صراع القوى وموازينه”، ما يلي:

إن عملية تهويد القدس – عاصمة موحدة لإسرائيل – والتي تستحكم حلقاتها أمام أنظار مسلمي العالم، شعوبًا وحكومات، لتُعَدّ أقصى التعبيرات عن طبيعة تحديات المرحلة الراهنة بين مراحل تطور الهجمة الغربية – الصهيونية على الإسلام والمسلمين في العصر الحديث.

ففي قلب هذه المرحلة الراهنة – في نهاية القرن العشرين – والتي تتم في ظل تحولات عالمية توصف بما يسمى “العولمة” – في قلب هذه المرحلة ومن طياتها يبرز البعد الحضاري – الثقافي لهذه الهجمة على نحو غير مسبوق، أو على الأقل على نحو يرتدي معه أكثر أقنعته خطورة. ومن هنا تكتسب هذه المرحلة، التي تشهد أيضًا استحكام عملية تهويد القدس، خصوصيتها وخطورتها في آن واحد.

ويرجع ذلك إلى أن الغاية النهائية للهجمة الغربية في العصر الحديث، منذ بدايتها وفي تطورها متحالفة مع الصهيونية، لم تكن هذه الغاية النهائية تتمثل في السيطرة على الأرض والثروة فقط ولكن أيضًا إسقاط النموذج واستبداله؛ ولذا تحالفت الأدوات العسكرية والاقتصادية مع نظائرها الثقافية – الحضارية لتحقيق هذه الغاية النهائية عبر مخطط إستراتيجي تتوالى تكتيكاته على الساحات المختلفة للمواجهة: السياسية، العسكرية، الاقتصادية والثقافية -الحضارية.

ولذا، ونظرًا لأن البعد الحضاري – الثقافي – العقدي يُعَدّ بعدًا محوريًّا في صراع القوى، ففيه تكمن المداخل إلى ساحات الصراع الأخرى، وإليه ونحوه تصب نتائج الصراع في هذه الساحات الأخرى، لهذا كله فلقد شهدت المراحل المتتالية من الهجمة الأوروبية الحديثة توظيفًا لأدوات ثقافية – حضارية (الاستشراق، التبشير، المدارس الأجنبية..)؛ لتمهد للأداتين الأخريين وتدعم من تأثيرهما.

والآن، وفي نهاية القرن العشرين وفي قلب المرحلة الراهنة من التحديات التي تواجه عالم المسلمين يحتل البعد الثقافي – الحضاري مرتبة متغيرة.

فلقد أضحت ساحة الثقافة والحضارة آخر ساحات الهجوم علينا وآخر خطوط دفاعنا. كما أضحت الأداة الثقافية – الحضارية في تناغم شديد واندماج واضح مع الأدوات الاقتصادية والسياسية وذلك في غمار عمليات “العولمة”.

لا غرابة إذن – في ضوء كل ما سبق – أن نقول إنه إذا كان تهويد القدس – عاصمة موحدة لإسرائيل – لا يحمل تحذيرات مباشرة أمام من رفعوا شعار “السلام خيار إستراتيجي مع إسرائيل” توازي في الخطورة ما يمثله – في نظرهم – توقف عملية التسوية أو انتهاؤها (يتم دائمًا تأجيل قضية القدس إلى ما يسمى المرحلة النهائية من التسوية)، فإن هذا الأمر ليضيف دلالة هامة إلى الدلالات التي نخرج بها من المتابعة والمقارنة بين أسانيد خطاب المدافعين عن هذا الخيار وبين أسانيد خطاب الرافضين له، إذ تجعلنا هذه المقارنة نقف أمام مجموعتين متقابلتين من المفردات “القيمية” من ناحية: المصلحة، الدولة، السلام، ومن ناحية أخرى العقيدة، الأمة، الجهاد.

إن هذه المقابلة قد تبدي لنا أن هناك تناقضًا بين المجموعتين، إلا أنهما يجدر ويجب أن تكونا متكاملتين في التوظيف نحو غاية مشتركة: حقوق الفلسطينيين وحقوق المسلمين والعالم في القدس، خاصة وأنه لدى الطرف الآخر، لا يعتبر جناحا الصقور والحمائم الإسرائيليين طرفي نقيض ولكنهما يتوزعان الأدوار.

وإذا لم يتحقق هذا التكامل على صعيد صفوفنا فهذا لن يعني قصورًا في القوة المادية، ولكن يعني تمكن الصدع في خط الدفاع الحضاري – الثقافي من صفوفنا، فهو الخط الذي تكمن فيه كل فرص الإحياء والتجديد بقدر ما تحوطه كل المخاطر والتهديدات في ظل دلالات العولمة؛ ولهذا فإن رفض تهويد القدس – فعلاً وليس قولاً فقط سيكون هو الدليل على تحصين خط دفاعنا الأخير بل وبداية إحيائه وتجديده”.

الانتفاضة تؤكد استمرارية العامل العقدي وذاكرة الصراع

والآن -وفي ظل انتفاضة الأقصى- في فلسطين وفي أرجاء العالم الإسلامي –أضيف إلى كلماتي السابقة – أن هذه الانتفاضة وبهذا الحجم والاستمرار حتى الآن لتُبرز كيف أن البعد العقيدي في الصراع لم ينتهِ ولن ينتهي، بل يمكنه أن يقلب مجريات الأمور في ظل ما سُمّي بعملية السلام، كما تُبرز أيضًا هذه الانتفاضة أن الذاكرة التاريخية عن الصراع ما زالت حية لم تخنقها أوهام السلام مع إسرائيل، فإسرائيل اغتصبت الحق العربي الإسلامي، أما عملية التسوية السلمية التي عرضناها عليها وقبلتها على مضض، وهي التي سبق وتشدقت بالدعوة إليها قبل 1967م، ليست إلا الستار الذي نفذت في ظلها مخططات تدعيم القوة العسكرية الإسرائيلية وتدعيم شبكة العلاقات الدولية الإسرائيلية وتدعيم الاستيطان وتهويد القدس. وفي المقابل لم يصل العرب والفلسطينيون – في ظل مناخ هذا السلام المرتقب – أو في ظل هذه العملية السلمية للتسوية لتحقيق ما كانوا يرنون إليه كاملاً، أي تحرير الأرض العربية المحتلة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، أو تطوير القدرات العربية وعناصر القوة العربية حتى تصبح هذه القوة وهذه القدرات حامية للسلام، بل فارضة له بشروط عربية إسلامية وفي ظل آليات توازن قوى متكافئة تكفل ردعًا فاعلاً لإسرائيل.

لماذا إذن هذا الفشل على الجانب العربي؟! لأنه أسقط – على المستوى الرسمي أساسًا – ذاكرة التاريخ عن الصراع، وكذلك بُعده العقدي، ومن ثَم كان الاسترخاء في ظل مناخ السلام والتحول عن الدفاع وعن اقتصاد الحرب في ظل ما سمي بدبلوماسية التنمية، وهي الدبلوماسية التي سلمت بدمج الاقتصاد المصري مثلاً والمجتمع المصري في منظومة عالمية. ولم تكن المدخلات إلينا – من هذه المنظومة – ذات آثار إيجابية دائمًا بالمقارنة بقيودها وضغوطها.

بعبارة أخرى لم تكن مرحلة عملية التسوية السلمية (إذا نظرنا إليها باعتبارها مرحلة من مراحل إدارة الصراع بأساليب غير عسكرية) تشهد الاستعداد لاحتمال انهيار العملية وفشل الوصول إلى هدف السلام العادل والشامل ومن ثم العودة إلى حالة المواجهة والصدام. فلم تشهد هذه المرحلة الاستعداد سواء على مستوى العلاقات العربية– العربية، أو سياسات الدول الكبرى الداخلية منها والخارجية. ولهذا كانت المحصلة بعد 25 عامًا من بداية عملية السلام هي فشل النظام العربي في مواجهة التحدي الصهيوني بالفاعلية المطلوبة.

فلقد تحدث الكثيرون من المهتمين بأداء النظام العربي وأزمته وكيفية إحيائه عن اختلالات توازن القوى العربية – الإسرائيلية التي تحول دون نجاح العرب في الحل التفاوضي، ناهيك عن حيلولتها دون الخيار العسكري، وعن تخلف المجتمعات والنظم الاقتصادية واستبداد النظم العربية وفسادها بما يحول بدوره دون نجاح العرب في البعد الحضاري للصراع وهو الشرط المسبق والضروري للنجاح في العملية التفاوضية أو الحل العسكري.

بعبارة أخرى لقد أسقطوا إسرائيل من ذاكرتهم ومن وعيهم ومن إدراكهم كعدو غاصب ومعتدٍ (حذرنا الله منه في قرآنه ورَسَم سنن المواجهة معه)، ولم يكن هذا السقوط على مستوى الخطاب الرسمي معه ولكن أرادوا أيضًا – تحت شروط وضغوط خارجية عديدة تجلت في مجالات التربية والتعليم والإعلام – أن يعيدوا تشكيل ذاكرة وإدراك جيل ما بعد حرب أكتوبر المجيدة الذي أسموه “جيل السلام والتسامح والتعايش والمصالحة”.

ولكن أبرزت انتفاضة الجماهير العربية الإسلامية، بل والمناخ الجديد الذي أحاط بالإعلام العربي وخاصة في الدول التي قادت عملية السلام وعلى رأسها مصر – أنه ما زال للصورة وجه آخر سواء فيما يتصل بأوهام عملية السلام مع إسرائيل أو سواء فيما يتصل بالبعد الديني العقدي في الصراع.

فمن ناحية: تجلى البُعد الديني العقدي واضحًا في خطاب الجماهير، سواء في التظاهرات أو غيرها – فما زال للقدس والأقصى وضعهما واضحًا بالرغم من كل ما انتاب الذاكرة والوعي من تشويه واختلال في ظل ما سمي بعملية السلام. ومن ناحية أخرى فإن الخطاب الدبلوماسي الرسمي المصري – وكذلك العربي في القمة – لم يبرز البُعد الديني الإسلامي (ليس للصراع فقط ولكن بالنسبة لوضع القدس أيضًا)، فنجد مثلاً وزير الخارجية المصري عمرو موسى في حديثه التلفزيوني مع حمدي قنديل في برنامج رئيس التحرير في 23/10/2000م يعلن أن “الأحداث ليست دينية ولكن سياسية”.

وفي المقابل فإن مؤسسات رسمية وشبه رسمية إسلامية وهي مجمع البحوث الإسلامية، والمؤتمر العالمي الإسلامي (الذي ضم ممثلي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر ورابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية) انعقدت برئاسة شيخ الأزهر، معلنة مواقفها من الأحداث على نحو ينطلق من بُعد عقدي واضح. وبذا أعادت التوازن إلى مواقف الدول العربية، التي تتسم دائمًا بازدواجية المستويات التي تتصدى للبعد الإسلامي في عديد من القضايا الجوهرية.

ومن ناحية ثالثة فإن النخب الفكرية والمثقفة التي تداولت على البرامج السياسية في التلفزيون المصري والفضائيات العربية لم تركز على هذا البعد وأثره في فهم الانتفاضة وتفسيرها. وبالكاد ذكر البعض قيمة مدينة القدس الرمز للمسلمين، متناسين أن وضع هذه المدينة هو الأساسي فهو الذي فجر الموقف – سواء من جانب الفلسطيني أو الإسرائيلي دافعًا الجميع لإعادة الحسابات- مركزين على التداعيات من الوقائع والأحداث وأثرها على عملية التسوية التفاوضية.

وفي المقابل، كانت مقالات نخب فكرية إسلامية واعية -انظر مثلاً مقالة فهمي هويدي، الأهرام (17،24/10/2000م)- تنضح بدلالات البعد العقدي وأثره في قراءة الأحداث وفي انتقاد الخطابات الأخرى، حول طبيعة الصراع، ومآل عملية السلام، واحتمالات الحرب، وأشكال المقاومة والصمود في ظل موازين القوى والقدرات.

ويجدر القول أيضًا إن نخبا فكرية قومية مسيحية ومسلمة لم تتردد في التذكرة بالبعد الديني للصراع أيضًا، ولو من منطلقات مختلفة عن منطلقات النخب الإسلامية، وأذكر هنا مقالي د. ميلاد حنا في الأهرام الذي جعل عنوان أولهما (17/10/2000)، آية من آيات إنجيل متى الإصحاح” وهي مقولة السيد المسيح ليهود عصره “هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا”، وجعل عنوان المقالة الثانية (24/10/2000) آية “واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا”، ولقد صدّر د. ميلاد حنا مقاله الثاني بالإشارة إلى أن “التوجه العام في جميع بلدان العالم العربي وفي إسرائيل قد صار دينيًا”. ولكنه أشار محذرًا في متن المقالة الثانية أيضًا من أن “للنزاع جانبًا دينيًّا – وهو الأمر الذي فجّر انتفاضة الأقصى، ولكن من الخطورة أن يستمر الصراع للجانب الديني فقط؛ لأن ذلك إذا استمر طويلاً لا بد أن يقود إلى حرب دينية، والغرب مؤهل بشكل أو بآخر لحرب مع الإسلام، ولكن علينا أن نتدارس كل عناصر الصراع الأخرى..”.

كذلك اذكر مقال أ. عادل حمودة في الأهرام 28/10/2000 تحت عنوان “فطيرة يهودية من دم العرب”، وهو المقال الذي ينضح بشرح البعد التلمودي في سلوك اليهود العدواني ضد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولكن يختمه أيضًا بإشارة تحذيرية، فيقول: “فالصراع الآن هو صراع ديني واضح وعلني وصريح.. وهو أخطر ما وصل إليه الصراع العربي الإسرائيلي.. أن ترفع البنادق في يد والكتب المقدسة في يد أخرى.. إن ذلك هو بداية الحريق في المنطقة بأسرها، والدليل على ذلك أن الشوارع العربية لم تتحرك ولم تغضب ولم تحتج كثيرًا عندما رفضت إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة بكاملها للفلسطينيين أو إعادة اللاجئين أو إعلان دولتهم، ولكن ما أن دخل أريئيل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى ودنسها؛ حتى اشتعلت الدنيا وقامت القيامة”.

وعلى صعيد آخر، فإن المناخ العام الذي أحاط بالخطاب الإعلامي المرئي يعكس نفس الازدواجية، فنجد أن البرامج “الدينية” هي التي تصدت للبعد الإسلامي للحدث الراهن المتصل بالأقصى، باعتباره حلقة من صراع ممتد ذي حلقات سابقة. بل لقد حرص أحد البرامج – نور علي نور – أن يوسع معنى “البعد الديني” ليمتد إلى المسيحي أيضًا وليس الإسلامي فقط، وذلك باشتراك البابا شنودة إلى جانب شيخ الأزهر. ولكن من ناحية أخرى أعادت مادة وبرامج هذا الإعلام المرئي – إلى الأذهان مناخ حالة المواجهة والعداء مع إسرائيل والصهيونية التي سادت الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، والتي خفت بعد ذلك تدريجيًا حتى كادت أن تختفي لدرجة جعلت من هذا الإعلام المصري المرئي أحد أهم أساليب إعادة تشكيل الوعي والذاكرة لدى جيل ما بعد حرب أكتوبر 73.

فإن المادة المبثوثة خلال شهر أكتوبر2000 – وحتى الآن على الأقل (وإن خفت درجتها وتكرارها بعد قمة الأقصى) تضمنت أغنيات وبرامج تسجيلية تستحضر مناخ مرحلة فورة “القومية العربية” بقيادة عبد الناصر، والتي رفعت شعار “القدس عربية” فقط وليس القدس عربية – إسلامية”.

كذلك وفرت التغطية الحية الممتدة لأحداث الانتفاضة الفلسطينية فرصة معايشة حقيقية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ومعاناته، وإذا كانت بعض التعليقات والرؤى والمتابعات والتحليلات قد بالغت في التركيز على الأبعاد الإنسانية في هذه الانتفاضة والعدوان ضدها (وخاصة استشهاد محمد الدرة)، على نحو قد يحول القضية إلى قضية انتهاكات حقوق إنسان فقط تتدخل الشرعية الدولية لإدانتها، إلا أن برامج وثائقية وتسجيلية عديدة أخرى كانت سرعان ما تعيد التوازن إلى الذاكرة؛ حيث تتناول تاريخ الهجرة الاستيطانية اليهودية إلى فلسطين وكيفية نشأة إسرائيل، وما سبق وارتكبته من مذابح واعتداءات ضد الفلسطينيين بعد أن اغتصبت الأرض.

ولعل هذا التوازن كان ضروريًا لاستعادة الوعي لجيل من الشباب تربى في ظل شعارات السلام وفقد ذاكرته عن جذور الصراع وحقيقته. ولكن ما زال الوعي معقودًا بالبعد العقدي في الصراع، فصراع الخطاب الرسمي العربي (في معظمه) على عدم إبرازه نظرًا لإصرار وليس إنكاره أو رفضه. حقيقة يمكن تبرير ذلك بعدة اعتبارات يتصل بعضها بتوجه معظم النظم العربية “لفصل الدين عن السياسة”، أو يتصل بعضها الآخر بالمساندة الخارجية المطلوبة من جانب القوى الكبرى والتي لن ترضى عن إبراز البعد الإسلامي في إدارة الصراع.

ولكن يجدر القول إن هذا “الخارج” أو “الآخر” لم ولن يسقط أبدًا من حساباته “توظيف عامل الدين والاعتراف بأهميته كلما سنحت الفرصة”، ولعنا نتذكر هنا دور الدين في سياسة الولايات المتحدة وبمساندة دول عربية وإسلامية لدعم المقاومة ضد الاحتلال الروسي لأفغانستان، ودور الدين بمساندة الفاتيكان والكنيسة البولندية في تحولات شرق أوروبا، ودور الدين في لعبة الحرب الباردة في أمريكا اللاتينية..

ويبقى أخيرًا، كما يقول أ. جميل مطر: “من بين أدوات الولايات المتحدة التي تستخدمها لدعم مسيرة “العولمة وأمركة هذه المسيرة.. أدوات من نوع منعدم الاعتدال أي شديد التطرف وعالي القدرة التفجيرية.. إنه النوع الذي يقلق أشد القلق ويجب أن يقلق، إنه النوع الذي يشتمل على الدين كأداة من أدوات تسريع مسيرة العولمة أو تحقيقها”.

البعد الديني يدعم المصالح القومية

وفي ضوء كل ما سبق عن تلك التعبيرات المتنوعة تجاه درجة إبراز البعد الديني للصراع والاعتراف بحقيقة وزنه بالمقارنة بالأبعاد الأخرى للصراع، يظل التساؤل التالي مطروحًا: لماذا هذا الموقف الرسمي المصري “المتناسي، المتجاهل، غير المعترف” بالبعد الديني؟ هل هي “علمنة” العلاقات الدولية: فكرًا وحركة؟ ولن أتصدى لإجابة محددة عن هذا السؤال، فلقد سبق وطرحته وطرحه آخرون من المهتمين بالسياسة المصرية ودبلوماسيتها تجاه بعض القضايا الإسلامية، مثل قضية الشيشان والبوسنة وكوسوفا، حيث برر مسئولو هذه السياسة الرسمية المعلنة مواقفها بأبعاد متعددة لم يكن بينها أن هذه الشعوب شعوب مسلمة، تتطلب النصرة بحكم الرابطة العقدية، وليس مجرد اعتبارات حماية حقوق الإنسان.

ولكن ما أود تسجيله هنا – بغض النظر عن حقيقة الإجابة على السؤال المطروح عاليًا من منظور السياسة الرسمية – هو أن مراعاة الرابطة العقدية وما تمليه من سياسات على المسلمين تجاه بعضهم البعض، لن يعد متعارضًا مع المصالح القومية؛ إذا كانت تلك الأخيرة تأخذ في حساباتها “مصلحة الأمة” في مجموعها وليس المصالح القطرية الآنية الضيقة فقط.

وكم يقدم لنا التاريخ وسنن قراءته وتفسيره وتقويمه الكثير من الدلالات عن ركائز تفسير الوضع الراهن وسبل تغييره، فالتاريخ الإسلامي، سواء في فترات القوة والوحدة والفتح، أو سواء في فترات الضعف والتجزئة والتراجع – يقدم لنا نماذج خبرات متعددة من واقع علاقات المسلمين ببعضهم وتأثير العلاقة مع الآخر عليها. ولعل من أبرز هذه النماذج وضوحًا وتكرارًا تاريخ الفترة السابقة على تحرير القدس العربية الإسلامية من الصليبيين وتاريخ مرحلة التحرير ذاتها. فلنقرأ التاريخ ونسترجع دروسه لعلنا نتدبر.

العلاقة بين الجماهيري- الرسمي وخطاب الحرب الرسمي

وبعد ثنائية الديني- السياسي -وفي ضوئها- تطل علينا برأسها عملية أخرى ولكن ذات وجهين العلاقة بين الجماهيري والرسمي (وخاصة الجماعي العربي والإسلامي)، والعلاقة بين السلمي والعسكري. ولقد فجّر الوجهان، في تفاعلهما حديث “الحرب وإمكانياتها وقيودها”، وهو حديث لا ينفصل بدوره من وجهة نظري عن حديث الديني- السياسي السابق شرحه.

ولقد تجلت ما للتفاعلات الشعبية الرسمية من دلالات بالنسبة لخيارات مساندة انتفاضة الأقصى والتصدي للعدوان الإسرائيلي، حول عدة قضايا تباينت حولها المنظورات المختلفة. وهذه القضايا هي دور الانتفاضة في انعقاد القمة العربية الطارئة، وتقويم مقررات القمة العربية بين التشدد والاعتدال.

الانتفاضة والقمة العربية

يجدر القول إن انتفاضة الأقصى الفلسطينية وما ارتبط بها من مساندة الجماهير العربية الإسلامية وتعبيراتهم الغاضبة ضد تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (وكذلك ضد العجز العربي)، قد لعبت دورها في تحريك الرئاسة المصرية نحو الدعوة لانعقاد قمة عربية طارئة وفي استجابة النظم العربية لهذه الدعوة. ومن هنا تكتسب هذه القمة الطارئة خصوصيتها من حيث محرك انعقادها وكذلك توقيته ودوافعه.

فبالنظر إلى المسار التاريخي لمؤتمرات القمة العربية وبوضع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي منها، نجد أن القمة الأخيرة تعد القمة الطارئة الثالثة عشرة من مجموع 25 قمة عربية تم عقدها منذ انعقاد أول قمة في 1946.

ولقد استغرق الإعداد لانعقاد قمة الأقصى ما يزيد على ثلاثة أسابيع، وهو الأمر الذي أثار التساؤل عن تأخر هذا الانعقاد الطارئ، في وقت يتسارع فيه العدوان الإسرائيلي، وتدهورت خلاله الأوضاع على نحو دعا مصر إلى قبول انعقاد قمة شرم الشيخ قبل عدة أيام من تاريخ انعقاد القمة العربية.

ومن ثم- ومع فشل قمة شرم الشيخ في وقف العدوان الإسرائيلي- تم الانعقاد الطارئ في ظل إجماع بأن العملية السلمية قد انهارت وأن الموقف يتسم بخطورة شديدة، سواء فيما يتصل بأوضاع فلسطينيي الأرض المحتلة، أو طبيعة المرحلة الجديدة التي تدخلها إدارة الصراع بعد سقوط أوسلو وسقوط ما سمي بالتسوية السلمية.

وبالرغم مما سبق، فلقد انعقد المؤتمر بكامل أعضائه لأول مرة منذ 1991، كذلك انعقد في غمار الأحداث المتفجرة وليس بعدها، كما انعقد تحت شعار الأقصى، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل ضغوط الأمر الواقع.

وقبل انعقاد القمة وخلالها لم تغفل القيادة المصرية وغيرها من القيادات العربية في أكثر من مناسبة، إعلان الدعم والمساندة لانتفاضة الأقصى ولمقاومة الشعب الفلسطيني، والإشادة بمواقف الجماهير العربية الإسلامية، ولكن كان للعملة وجه آخر، حيث تم وضع “حركة الجماهير وغضبتها وانفعالاتها” بين قوسين، وتعددت التقويمات والمبررات. ولقد حرصت القيادة المصرية وبصورة واضحة (وهي تؤكد رفض خيار الحرب كما سنرى) أن تبرز الحاجة إلى قرارات بعيدة عن العاطفة والانفعال؛ ولذا تكررت إشادة بعض النخب الرسمية وشبه الرسمية –قبل القمة وبعدها – بمواقف الحكمة والرشد وعدم الانزلاق وراء المواقف العاطفية الانفعالية في حركة الجماهير.

وفي المقابل استنكرت آراء أخرى غضب الجماهير وخروجهم إلى الشوارع في العالم العربي، واستندت إلى عدة مبررات، منها على سبيل المثال عدم السماح باندساس المخربين الذين يسيئون إلى الوحدة الوطنية، أو عدم تمكنهم من تحديد هدف الخروج: هل لمجرد التعبير عن الغضب بالشعارات الملتهبة، أو الرغبة في الانتقام للشهداء، أو المطالبة بتسوية عادلة أو التذكرة بهدف تحرير فلسطين.

وعلى صعيد آخر، اهتم فريق ثالث بالتمييز بين موقف الجماهير ومواقف القادة والساسة وصناع القرار وكذلك المفكرين والمثقفين، الذين لا تصير وظيفتهم فقط الاستجابة إلى مشاعر الجماهير، ولكن تحويلها إلى خيارات وبدائل ومسارات للعمل وطاقات للحركة، وليس المزايدة عليها والدفع بها إلى تلك الحالة التي وصفها الرئيس جمال عبد الناصر بضرب أنفسنا بأنفسنا. ومع الاعتراف بضرورة التمييز بين المواقف الشعبية، والرأي العام، وبين المواقف الرسمية، لا يمكن أن نفهم كيف يتم إدراك مشاعر الجماهير على أنها غير عقلانية غير رشيدة غير حكيمة انفعالية قد تدفع بنا إلى ضرب أنفسنا بأنفسنا؟؟

كيف يجري هذا الوصف على ألسنة النخب، ونحن في وقت ندعو إلى دعم مسيرة التحول الديمقراطي؟ ألم يكن نظام عبد الناصر هو الذي ضرب نفسه بنفسه، وهو الذي نظم طلائعه لتعبئة الجماهير في ثورة قومية لم تحقق إلا الفشل في مواجهة إسرائيل؟

أما اليوم، فإن حركة الجماهير ليست غوغائية – كما قد يراها البعض – ولكنها تحمل رسالة غضب شعبي – في فلسطين وفي العواصم العربية – والإسلامية، كما أنها تمثل احتجاجًا على استمرار الظلم والمهانة والعجز أمام المشروع الصهيوني؛ حيث يستمر الاحتلال والعدوان تحت راية السلام والتفاوض. فهل تم فهم هذه الرسالة على هذا النحو؟ أم اقتصر فهمها – لدى البعض- على كونها دعاوى غير عقلانية للحرب، وفي وقت لم تعد فيه الحرب- وفق الرؤية العقلانية الرشيدة- أمرًا ممكنًا بل أمرًا عتيقًا وفق مقتضيات هذا العصر؟

إذن ما هي البدائل التي قدمتها القمة العربية، وهل مثلت استجابة مطالب الجماهير؟ ولماذا كان خيار الحرب غير ممكن، وما البديل في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتجدد؟ في حين رأى البعض في مقررات القمة مقررات على مستوى المسئولية، ومعبرة عما يجيش في صدور الجماهير العربية، فلقد رأى فيها اتجاه آخر أن العكس هو الصحيح، وحاول فريق ثالث أن يجد المبررات العملية والتكتيكية لطابع الاعتدال والاتزان والحكمة الذي اتسمت به المقررات وأن لم ترق إلى تطلعات الجماهير.

وبدون الدخول في تفاصيل وحجج هذه الاتجاهات الثلاثة ومقولاتها، فيكفي أن أسجل هنا أن هذه الاتجاهات الثلاثة قد أجمعت على أمر واحد، ولكن بمنظورات مختلفة – وهو أن مقررات القمة العربية قد عكست السعي نحو إنقاذ العملية السلمية ومحاولة إرجاع إسرائيل إليها لتفادي الانفجار الخطير الذي يمكن أن تشهده المنطقة.

وفي حين رأى الاتجاه الأول أن هذا السعي نحو إنقاذ عملية السلام مع إعلان المساندة للشعب الفلسطيني، هو قمة التعبير عن حماية مصالح الجماهير العربية من مخاطر التشدد والحرب. فإن الاتجاه الثاني- وإن تمسك بضرورة استعادة طريق السلام- يوضح في نفس الوقت أن استبعاد خيار الحرب لا يعني أنه غير ممكن أو أننا نخشاه، ولكن يعني ضرورة الاستعداد للحرب إذا اضطرنا إليها، كما يعني عدم إسقاط خيارات أخرى للردع وتوظيف متكامل لعناصر منظومة القوة بأكملها، مثل: مساندة المقاومة الفلسطينية، والضغط على إسرائيل بأوراق ضغط دبلوماسية وسياسية.

أما الاتجاه الثالث، فهو وإن لم يدع إلى إعلان الحرب في مؤتمر القمة العربي، ولكن استهجن تأخر القمة العربية، ورأى أن مقرراتها لم تقدم بدائل فاعلة للتفاعل مع هذه المرحلة الخطيرة، على نحو يحفظ الأمن العربي والمصالح الفلسطينية والعربية؛ وذلك لأن هذه المقررات قد عكست ما آلت إليه طبيعة القدرات العربية وكيفية إدراك القادة العرب لقوتهم وقدراتهم. حيث لم يرغب العرب ولم يقدروا على توظيف عناصر القوة التي يمتلكونها، ناهيك عن عدم امتلاكهم عناصر قوة أخرى، لم تنجح سنوات السلام في إعادة بناء بعضها أو بناء البعض الآخر. ومن لم تكن المقررات “المعتدلة” على المستوى الذي يفرضه العدوان الإسرائيلي الذي أسقط عملية السلام.

ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن المنهج الحالي لإدارة الصراع، الذي ما زال يتمسك بخيار السلام كهدف استراتيجي (وليس التفاوض كأحد سبل إدارة الصراع) قد أثبت فشله ويحتاج لبديل.

بعبارة أخرى، إذا كان الاتجاه الأول قد أقر بالأمر الواقع واستسلم له، وإذا كان الاتجاه الثاني يعترف بضغوط الأمر الواقع وما تفرضه من سقف على الحركة لا تستطيع تجاوزه، فإن الاتجاه الثالث يرفض هذا الأمر الواقع ليس هروبًا منه بالمزايدة عليه ولكن بمحاولة حسن تدبره للتمكن من تغييره، ليس بالانتحار الجماعي عن طريق إعلان حرب وليس برفض مقررات القمة، ولكن بالدعوة إلى اعتبارها نقطة بداية يجب أن تعقبها نقاط تغيير جذرية عديدة. ومن ثم فإن هذا الاتجاه الأخير لم تغرقه اعتبارات البراجماتية فلم ينس اعتبارات الوطنية والكرامة.

وتدفع القراءة المقارنة في أسانيد ومبررات هذه الاتجاهات الثلاثة، وانطلاقًا من موقف يقترب من الاتجاه الثالث، إلى جذور الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:

– ما هي المبررات وراء التصعيد الإسرائيلي؟ هل تخطط لشن حرب خاطفة جديدة؟ وما هي المؤشرات؟

– ما هي الأسباب المعلنة وغير المعلنة لاستبعاد الخطاب الرسمي (المصري) لخيار الحرب على هذا النحو القاطع في أحاديث الرئيس مبارك؟

– هل تحمل مقررات القمة العربية فرصة للتطبيق الفاعل في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة؟ أي هل يمكن أن تمثل عنصرًا ضاغطًا فاعلاً يعيد إسرائيل إلى العملية التفاوضية أو يقدم مساندة فاعلة للمقاومة الفلسطينية؟

وفيما يلي بعض محاولات للإجابة على هذه الأسئلة:

إسرائيل وخيار الحرب

من ناحية: يجب ألا نستبعد استعداد إسرائيل لشن حرب جديدة يركع معها العرب للأبد، ولتحسم الصراع معهم بعدما أبدوه من تشدد تجاه قضية القدس، وهي القضية المحورية في استكمال مخطط التوسع الصهيوني؛ ولهذا كان التصعيد الإسرائيلي المتتالي في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية المتجددة وفي مواجهة قمة شرم الشيخ وفي مواجهة القمة العربية، فهذا انعكاس طبيعي لكون المخطط العدواني هو الأصل في المشروع الصهيوني وليس نوايا السلام وأهدافه كما يتصوره العرب.

ولذا من المطلوب أن نعي أن الأحداث الراهنة تعكس عدوانًا إسرائيليًا مخططًا ومقصودًا لقلب عملية السلام؛ لأنها وصلت بإسرائيل إلى ما لا يمكن التخلي عنه أبدًا، أو بمعنى أصح ما لا يمكن الاستمرار في المناورة حوله بتقديم تنازلات طفيفة في مقابل تنازلات عربية جوهرية.

ومن ثم فيجب أيضًا أن ندرك ما يحدث في الداخل الإسرائيلي والذي يسمى الصدام بين اليسار واليمين، في سياقه الحقيقي ألا وهو “توزيع الأدوار” أمام العالم، ومن ثم نحتاط تجاه حقيقة ما يقال عن “الفوضى الداخلية في إسرائيل وارتباك باراك في معركته الداخلية، بحيث لا نقبلها كمبرر لتعامله مع الانتفاضة بهذه الدرجة من التصعيد،

وحتى لا ننسى أصل القضية وجذرها وهو المشروع الصهيوني، فإن العدوان الإسرائيلي الراهن على الشعب الفلسطيني لا يعد إلا قطرة في بحره الواسع الممتد طوال القرن العشرين.

ولذا يظل السؤال القائم ماذا بعد حكومة “الطوارئ” الإسرائيلية؟ كيف سيفهم الإسرائيليون نتائج قمة الأقصى، وكيف فهموا من قبل تصريحات مبارك حول خيار الحرب، هل كونها تعبيرًا عن ضعف ومن ثم يزداد اقتراب باراك وشارون من بعضهما في مسار يتوقع الجميع أن يدفن أي حديث عن مفاوضات جديدة أو تعايش؟ إذن هل هذا هو المشهد الذي ينفع في مواجهته حديث “استبعاد خيار الحرب”؟ فإن لم يكن الاستعداد للحرب من جانبنا أيضًا أمرًا ممكنًا وواردًا في الأذهان، فماذا يكون، ولماذا؟ أليس من حقنا أن نتساءل لماذا عدم التشدد في مواجهة غطرسة القوة الإسرائيلية؟

لماذا رفض مبارك خيار الحرب؟

ومن ناحية أخرى: ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وما تلاها من تصعيد في العدوان الإسرائيلي والتهديدات الإٍسرائيلية، دأب الرئيس مبارك في مناسبات متتالية على تأكيد أن خيار الحرب مرفوض. ومن قراءة خطابه في لقاءات صحفية وتلفزيونية عديدة يمكن أن نستخلص مبررات هذه المواقف المعلنة على النحو التالي:

1) أن الحرب ليست قرارًا عاطفيًا أو انفعاليًا، ولكنها حساب دقيق وتقدير شامل للموقف، بعبارة أخرى الحرب تحتاج لاستعداد.

2) الحرب ليست غاية، ولكنها وسيلة تقود في النهاية إلى التفاوض، فالحرب لا تحسم قضية، ولكن تحرك الأوضاع التي تفتح الطريق للتفاوض، وإذا كانت سبل التفاوض قائمة، فلماذا لا نحاول إنقاذها بقدر المستطاع.

3) الحرب قد تقود إلى خسائر؛ ولذا لا يجب أن نترك الغضب والانفعالات العاطفية تقود إلى تبديد ما تحقق لصالح حسابات غير عربية وغير وطنية. والخسائر المقصودة هنا هي خسائر الاقتصاد المصري، على أساس أن الحرب تستدعي تحوله إلى اقتصاد حرب، وما يعنيه ذلك من تكلفة وأعباء “وفاتورة” لا تعرف مصر من سيدفعها عنها، في حين أن مصر في حاجة لاستثمارات ومشروعات لمواجهة مطالب واحتياجات شعبها والحفاظ على جهود التنمية والمصالح المصرية.

4) لا يمكن حرق كل الأوراق والجسور دفعة واحدة، ولكن لا بد من النفس الطويل لمعركة ممتدة.

هذا ولقد كانت قراءة البعض لهذا الخطاب تعني لديه أن مبارك “كان يتحسب لمقادير أخرى أكثر خطورة، ويحرص كل الحرص على ألا يتكرر مرة أخرى في التاريخ المصري ضرب أنفسنا بأنفسنا (نقلاً عما وصف به عبد الناصر هزيمة 1967). بعبارة أخرى كان “فكر الأزمة الراهنة” يستدعي ويتمثل شبح السياق الإقليمي والدولي الذي أفرز أزمة يونية 1967 وحدد نتائجها.

إن التدبر في هذه المبررات المعلنة يستدعي بالضرورة دوافع أخرى غير معلنة وذلك في ضوء حالة الاقتصاد المصري الراهنة، وحالة الضغوط الأمريكية، وخاصة غير المعلنة منها، ناهيك عن المواقف السلبية الأمريكية المعلنة، مثل: التصويت الأمريكي في مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وأخيرًا موقف مجلس النواب الأمريكي الذي أدان العنف الفلسطيني ومسئولية السلطة الفلسطينية عنه كسبيل لتأييد إسرائيل.

ومن ثم وفي ضوء كل ما سبق ومع قبول أن الموقف المصري أولاً، ثم مقررات القمة العربية ثانيا، ليسا إلا محصلة توازن القوى والقدرات القائمة، ومع تأكيد ضرورة الوعي بأن الحروب لا تعلن فجأة، وأن إدارة الأزمات لا تدار من خلال الإعلام والتلفزيون باستنفاد كل الأرصدة والإمكانات في خطوة واحدة، وبعدها لا يكون إلا المواجهة والحرب”.

إلا إنه في المقابل، يجب تسجيل أمور أخرى وهي رفض القول إن الخطاب الناقد للخطاب المصري هو “عدم تحسب للمقادير، لا يتعرف على سبل التصرف بعدها، لا يميز بين مواجهة المقادير والانتصار عليها، وما بين ضرب الخصوم وضرب أنفسنا”، وكذلك رفض القول إنه يجعل الحرب هدفًا وغاية، إذ إنه يستغل مشاعر الجماهير لإيجاد تناقض بين القادة والجماهير والوصول إلى حالة الثورة التي يتصور البعض أن فيها الحل الناجح لمشكلاتنا..

خيار الحرب وعودة إلى البعد العقدي للصراع

إذا كانت الأزمة الراهنة تعد محك اختبار حقيقي لفشل المنهج السابق لإدارة الصراع، أي المنهج الذي يرفع هدف السلام كخيار استراتيجي، والذي يقوم على الاعتماد على الولايات المتحدة كالراعي الأساسي لعملية التفاوض نحو هذا الهدف، وإذا لم تكن الحروب تعلن فجأة ولا يمكن أن تكون هدفًا في حد ذاتها في كل الظروف، أليس من واجب الذي يعي الواقع وضغوطه، والذي يرفض الاعتراف في نفس الوقت بشرعيته ويدعو إلى تغييره، أليس من واجبه أن يتساءل: لماذا تظل الحرب خيارًا مستهجنًا، ويظل التمسك بخيار السلام في ظل ظروف أعلنت تخلي إسرائيل عن السلام بصورة سافرة؟

أليس من الواجب أيضًا أن نرفض تبريرات البعض للاعتدال المصري والعربي بأن أصول إدارة الأزمات وكيفية إدارة التصعيد تفترض التدرج، وذلك لأن أصول إدارة الأزمات تعلمنا أيضًا– في حالة توازن القوى أو الردع المتبادل- كيف أن لغة التهديدات وليس التحذيرات فقط لغة مطلوبة، ناهيك عن الحاجة إلى سلوك يتعدى إعلان المبادئ، ويتجاوز مطالبة الشرعية الدولية بأمور لا يعول عليها كثيرًا من أجل تحرير الأرض واستعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين؟

بعبارة أخرى، فإن ناقدي السياسة المصرية والعربية – بدون مزايدة ومن مواقف مسئولة- وإن لم يدعوا إلى حرب يعرفون أنها غير ممكنة الآن، أليس لهم الحق في أن يتساءلوا عن أسباب ما وصلنا إليه؟ أليس من حقهم أن يتساءلوا أين محصلة 25 عامًا، مما يسمى السلام، وذلك بالنسبة لبناء القوة المصرية والعربية الحديثة؟ أليس من حق الجماهير العربية أن ترسل نفس السؤال، وكذلك الرسالة التي حملتها غضبتها وانفعالاتها؟ أليس من الواجب أن نسجل أن أوهام السلام مع كيان عنصري استيطاني قد أغرقتنا في مسار أفرز تغييرًا في إدراك طبيعة الصراع مع إسرائيل والمشروع الصهيوني؟ أليس من الواجب إذن أن نسترجع الصورة الحقيقية لهذا الصراع إذا ما استدعينا البعد العقدي لهذا الصراع، واستحضرناه ليعيد لنا الذاكرة والوعي بما حدث ويحدث حولنا، ومن ثم ما يجب أن يحدث بعد ذلك؟

وهكذا نكون قد وصلنا في نهاية هذا المقال إلى نقطة البداية التي انطلقنا منها، ألا وهي العلاقة بين العقدي والسياسي ودلالته بالنسبة للعلاقة بين الشعبي والرسمي، والعلاقة بين السلمي والعسكري في المرحلة الراهنة من تطور الصراع العربي الصهيوني، مرحلة انتفاضة الأقصى، وقمة الأقصى التي أبرزت كيف أن الصراع مع إسرائيل صراع ممتد لم نصل إلى نهايته بعد، وقد حدد “الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد شروطه ومظاهره، كما كشف عن طبيعة العلاقة بين المسلمين واليهود في ظل طبيعة هؤلاء اليهود عبر التاريخ.

وأخيرًا يبقى التساؤل: ماذا بعد حكومة طوارئ في إسرائيل؟ ماذا بشأن استمرارية المقاومة الفلسطينية؟ متى وكيف سيتم تفعيل مقررات القمة العربية؟ بعبارة أخرى ما هو المصير النهائي لعملية السلام؟