معضلة الديمقراطية من عبد الناصر إلى مبارك: نحو علم للاستبداد

(1)

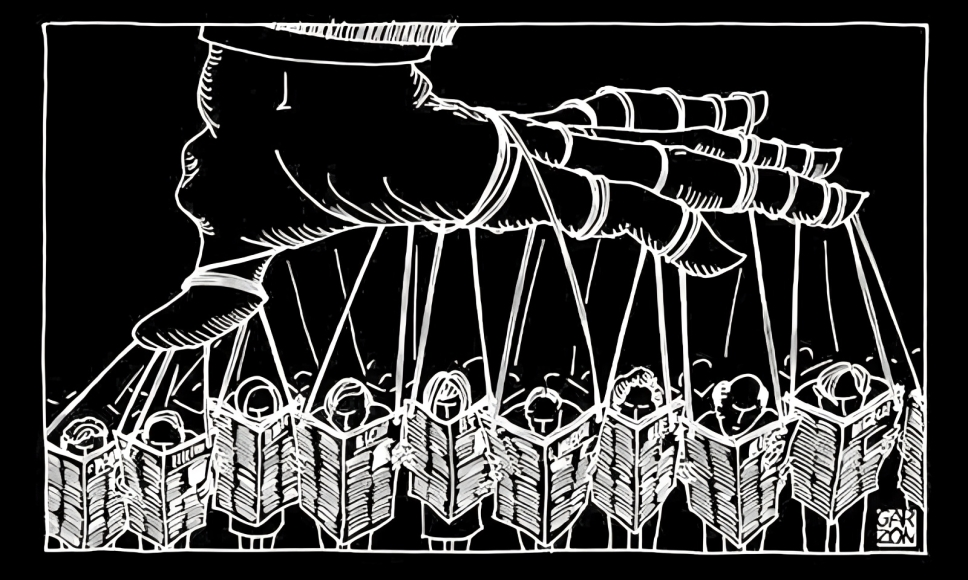

نحن بحاجة إلى علم للاستبداد، فقد أضحى وأطول أكبر ظاهرة نعاني منها في تاريخنا العربي الحديث، والظاهرة الثابتة مع سائر أمراضنا الأخرى من التبعية والتخلف والتجزؤ والظلم الاجتماعي.

وعن الاستبداد والحكم عامةً نلحظ لأول وهلة أن الشخصنة ملازمة لنظام الاستبداد الفردي؛ لأن الاستبداد يؤدي إلى عمليتين: الأولى هي الحرص على استبعاد أية إمكانية متواجدة وأية إمكانية محتملة لتكوين تنظيمات أو مؤسسات أهلية بعيدة عن سلطة الدولة، والعملية الأخرى أنه داخل الدولة ومؤسساتها يوجد حرص آخر في الاستبداد الفردي على أن تكون السلطات كلها في الدولة موضوعة في يد الحاكم الفرد وحده، وهذا يتم من طريق إثارة التنافسات بين الأجهزة المختلفة داخل جهاز الدولة حتى لا تتجمع عليه، والحرص على أن يكون هو القائد الفرد الذي تتجمع لديه المعلومات كاملة، وألا يدري أيّ جهاز آخر من الأجهزة الفرعية ما يعمله كاملاً ولا يحيط بصورة متكاملة بالأوضاع.

فنحن أمام أمرين: أولهما- أن تكوين أية مؤسسة أهلية والانتماء إليها هو نوع من “الشرك بالحاكم وبالدولة” في عرف المستبد، وليس بعد الشرك ذنب! والأمر الثاني- أن تكون أعضاء المؤسسة كل واحد منفرد عن الآخر ولا يتعامل إلا من خلال المستبد المنفرد حتى إن كل واحد لا تدري يمينه ما فعلت يساره. فدرس الاستبداد الأول يقول إنه حتى تحتفظ بالسلطة الفردية وأنت على قمة جهاز ما؛ فعليك أن تكون حريصًا على ألا تتجمّع المعلومات كلها إلا عندك، ولا تتجمع حصيلة الخبرات كلها لدى آخرين من داخل جهازك ولا في أي مستوى من المستويات الأخرى؛ لأن هذا الأمر هو ما يُكسِب المستبد قدرته على الاستبداد والتحكم داخل جهازه.

في كتاب أمين هويدي “الفرص الضائعة: القرارات الحاسمة في حربي الاستنزاف وأكتوبر”، يحكي كيف كان عبد الناصر حريصًا حتى بعد 1967 وتغيير القيادات، ألا يعطي لكفاءة مهمة مكانًا إلا أن يكون هناك نوع من أنواع التعارض بين ما يسمى القيادات السياسية والقيادات العسكرية. فترة حكم عبد الناصر أكثر فترة استقلت فيها مصر عن القوى الأجنبية على مدى القرن العشرين، وأكثر فترة تسارعت فيها فرص التنمية الاقتصادية المستقلة عن الخارج على مدى القرن العشرين كذلك، وأكثر فترة تحقق فيها قدر من العدالة الاجتماعية عبر هذا القرن أيضًا، ومع ذلك، كل ذلك تم بأسلوب استبدادي كامل.

والاستبداد فرض نفسه حتى على عبد الناصر نفسه، حتى إنه -رغم سلطته الكاملة على كل ما يتعلق بشئون الدولة في كل مجالات الأنشطة- فإنه بالنسبة للجيش تركه في يد عبد الحكيم عامر، وهو يعلم أنه من حيث الكفاءة العسكرية لا يصلح، ومن حيث الكفاءة الإدارية لا يصلح، وهو يعلم أيضًا -بالتجربة الخاصة بحرب 1956- أن القيادات العسكرية المحيطة بعبد الحكيم عامر في الجيش تسبب بعضها في خسائر كان يمكن تفاديها في حرب 1956، ومع ذلك بقيت في قيادات الجيش ملتفة حول عبد الحكيم عامر إلى 1967.. وكان تمسك عبد الناصر بعبد الحكيم عامر ورضاه وتقبُّله لكل ما يحيط به من عدم الجدية ومن عدم الكفاءة -هو ومن يحيطون به من قيادات عسكرية- بسبب لا يوجد في التحليل السياسي بديل عنه؛ وهو: أن عبد الحكيم عامر كان يقبض على الجيش بهذه القيادات؛ وهو لا يريد ولا يبغي وليس من أهدافه قط أن يكون الرجل الأول في مصر، وإنما هو مكتفٍ تمام الاكتفاء بأن يكون الرجل الثاني، ولا يريد عنها بديلاً، وأنه يحقق ذلك بمن حوله من قيادات الأسلحة المختلفة والرجال المحيطين به.

وهذا الأمر تستخلصه من كل كتابات المحيطين بعبد الناصر والكتابات المدافعة عنه كشمس بدران مدير مكتبه في مذكراته، وكأمين هويدي الذي تولى وزارة الحربية ثم المخابرات في وقت ما وكتب ما كتب دفاعًا عن عبد الناصر.. ومع ذلك أثبتت الوقائع ما يستفاد منه ما ذكرته الآن.

وهذا يعني أن عبد الناصر مع حرصه الشديد على الأمن القومي لمصر، فإنه لا أقول –بممارسته للاستبداد فقط، ولكن أقول بما فرضه الاستبداد عليه من أساليب عمل- عندما وُضع في موقف الخيار بين أمن الوطن وأمنه الشخصي بالنسبة للجيش اختار أمنه الشخصي.. وهذا ما ترتبت عليه النتيجة الكارثة؛ وهي هزيمة مصر في حرب 1967. وهنا عندما نقول بهذا الخيار لا نبالغ؛ لأن ما يتخذ من سياسات يقتضيها الأمن القومي تصدر عن أن العدو الرئيسي لنا عسكريًا وسياسيًا هو إسرائيل، وأن إسرائيل لا تقاوَم إلا بالجيش؛ ثم يضع عبد الناصر هذا الخيار ويبقي من أبقى في الجيش حفاظًا على أمنه الشخصي، يكون ذلك الحكم عليه -بالنسبة لي- عادلاً، وهو أنه عندما خُيِّر بين أمن الوطن وأمنه الشخصي.

وبالمعنى الاستبدادي، فإن الاستبداد نفسه فرض على المستبد أساليب الاستبداد؛ لأنه يوحِّد بين المستبد وأهدافه، فالمستبد الذي يدافع عن الوطن يتوحّد عنده ذاته والوطن ويقول: أنا الوطن!.. وهذا من فروض الاستبداد على المستبد نفسه: “الاستبداد يستبد بالمستبد، ويستبد عليه، لا له”. والواضح أن كل ما أنتجه عبد الناصر من سياسات إيجابية لصالح الوطن استقلاليًا واقتصاديًا واجتماعيًا أزيلت كاملة بنفس أسلوب تحققها أيام عبد الناصر، ومن الرجل الذي اختاره عبد الناصر نائبًا له، ومن النيابة له ترشيحه له بالرئاسة مستقبلاً.. ومن ثم يثور السؤال: من يستخدم من؟ إن الاستبداد هو الذي يستخدم المستبد ويبقيه مستبدا -حتى ولو على حسابه –ويُخضعه هو نفسه لفروض الاستبداد. هل رأينا مستبدًا فكّر في ترك الحكم؟ يستحيل أن يفكر المستبد في ذلك؛ لأن أساليب عمله ومقتضيات الاستبداد تجعله يعلم يقينًا أن هذا الذي يفعله سيمارس ضده إن ترك الحكم.

فالمستبد في الحقيقة هو عبد للاستبداد، هو كشخص مستبد عبدٌ للاستبداد كنظام.

(2)

والمستبد دائمًا حريص على أن يفكك أواصر التعاون بين من يريد أن يستبد بهم، وأن يحيلهم إلى آحاد أو أقليات متضاربة. إن الاستعمار نفسه ساد في العالم لقرون، ولم تكن أهم أسلحته تتمثل في كيف يفرض قوته الذاتية على بلادنا، ولكن في كيف يحقق الفرقة بيننا لنتصارع ونتضارب؛ ومن ثم تكون له السيادة. ولننظر إلى الخريطة: كيف أمكن لجزيرة صغيرة في أقصى الغرب الأوروبي يسكنها بضعة ملايين أن تحكم -في يوم من الأيام- ربع العلم (في أفريقيا وآسيا وأستراليا)..؟ لم يكن ذلك بالعلم وحده، ولا بالقوة وحدها، ولكن كان بإثارة الفرقة والخلاف بين القوى الأخرى بعضها البعض.. ولننظر في تجارب أممنا: هل كان يمكن لأي حاكم مستبد في بلادنا أن يسود من غير أن يثير الخلافات الشديدة بين المحكومين بعضهم وبعض؟ لو كان الحكم يقوم على جماعة قومية فهو يثير الخلاف بين مختلف الأديان في داخل هذا الجماعة وبين ما عسى أن يكون من تعدد في الطوائف والفئات.. وإذا كانت الجماعة المحكومة تقوم على أساس آخر فهو يثير الخلافات القومية بين المنتظمين في هذه الجماعة.

الأزمة الأم في اللحظة الراهنة هي الديمقراطية، أو ما يسمى بشكل عام الديمقراطية؛ أي حراك الشعب من خلال إرادته وقدراته. نحن –كما سبق أن ذكرت في مناسبات عديدة- يتخلص تاريخنا السياسي في القرنين الماضيين في أمرين أساسيين: السعي للاستقلال الوطني للجماعة الوطنية استقلالاً يبعدها عن الخضوع لأن سيطرة أجنبية عليها؛ لتشكل سياسات داخلية ترعى جماهير شعبها كلها، وتسدّ حاجاتهم وتحقق لهم أهدافهم المادية والمعنوية، والنقطة الثانية هي ما نسميه “الديمقراطية“؛ أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال تكوينات تتشكل وقف لخياراته وتحقق أهدافًا يراها ويطالب بها ويرى فيها نفعه وتحقيق ذاته ومثله الفكرية.

وقد ثبت لنا خلال فترة حكم عبد الناصر التي تميّزت بتحقيق قدر كبير من الاستقلالية الوطنية في السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية لكن مع التحقق الكبير أيضًا بأساليب الاستبداد السياسي وبعيدا عن الديمقراطية وعن التشكل الأهلي لجماعات الشعب، وثبت لنا من هذه التجربة أنها أضاعت كل المكاسب التي حققتها وسعت لتحقيقها على مدى (15) سنة، ضاعت كلها خلال ثلاث سنوات تقريبًا بذات الأسلوب الاستبدادي الذي قامت به. ومن ثم صار أمامنا درس تاريخي هامٌّ جدًّا يؤكد أنه لا ضمان ولا تحقق لاستقلال وطني مكفول ومتحقق وعصيّ على الانتكاس إلا بنفي الاستبداد عنه واشتماله على التحقق الأمثل لحراك شعبي تنظيميّ مؤسسيّ وأهليّ لا يخضع لسلطة الدولة، ولكنه يُخضعها لسلطانه.

فعلى الرغم من أن عبد الناصر من الناحية الاجتماعية كان عادلاً وكان يقف مع صالح الضعفاء ويعمل على تحقيقه، وكان ضد سيطرة نخب معينة على حساب الصالح الشعبي وعلى حساب الضعفاء.. ولكن كل ذلك بأساليب استبدادية، بعيدة تمامًا عن مشاركة الناس بتكوينات وتشكيلات حرّة وبعيدة عن سيطرة الدولة.. ومع ذلك انهار كل ما صنع من سنة 1952–1970 وألغاه خلفه الذي عينه هو بنفسه نائبًا له قبل وفاته؛ ألغاها كلها أو بدأ في إلغائها وشق الطريق لإلغائها وإنهائها تمامًا من سنة 1974 حتى 1980 وصرنا إلى ما نحن فيه الآن من ضياع سياسي واقتصادي واجتماعي..

النقطة المهمة هنا أن هزيمة 1967 وما تلاها أظهرت أنه “لا وطنية بدون نظام ديمقراطي“، وإذا وجدت الوطنية فلا ضمان لاستمرارها إلا إذا وجد نظام ديمقراطي.. ولذلك فنحن حين نطالب بالديمقراطية أساسًا للعمل الوطني إنما نريد للعمل الوطني أن يكون ويقوم بضمانات جوهرية، لا يقوم ولا يصلح ولا يستمر إن قام بدونها…

فتجربة عبد الناصر أوضحت لنا أن أية سياسة وطنية في المجال الدولي وفي الاقتصاد ومراعاة العدالة الاجتماعية.. من هذا النوع، بغير ديمقراطية، محكوم عليها بالزوال، وهذا ما حدث في تجربة عبد الناصر، حكم وطني وعِيَ المصلحة الوطنية بحكم مصر والعرب بما لم يعِهِ بهذا القدر حاكم قبله على مدى القرن العشرين، مع تنمية اقتصادية، لم تكن بهذا القدر أيضًا في سرعة إنجازها على مدى القرن العشرين، وقدر من العدالة الاجتماعية لا بأس به.. كل ذلك من غير ديمقراطية، ومن خلال حكم استبدادي؛ حيث الدولة لا تقبل وجود أية تنظيمات شعبية مستقلَّة عنها في المجتمع ولا تقبل وجود أية هيئة داخل الدولة تكون ذات قرارات متميزة أو مشاركة لرئاسة الدولة في شيء.. بهذا الاستبداد الكامل انتهت كل هذه السياسات فور وفاة عبد الناصر، وتولِّي خلفه السادات.

أما بالنسبة للسادات.. فأنا صرت على قدر كبير من الاقتناع بأن سياساته التي أجراها في السنوات العشر التي حكم فيها كانت بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وكان في ذلك يتعامل مع هذه المنطقة بما يعيد الهيمنة فيها للسياسات الأمريكية.. وأهم شيء في هذا الأمر كان هو الاعتراف بإسرائيل الذي نقل الموضوع الإسرائيلي من مجال الحرب إلى مجال التعايش، وهذه كانت خطوة قام بها السادات.

والفكاهة التي قيلت أيامها، أن السادات منذ أن تولى الحكم يتبع كل إجراءات عبد الناصر ولكن في يده ممحاة وليس قلمًا، لأنه فعلًا أدَّى بسياساته العامة والخاصة والوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما ألغى كل الطريق الذي كان خطَّه عبد الناصر في هذا الشأن، فيما عدا أمرًا واحدًا فقط أبقاه؛ وهو النظام الاستبدادي الديكتاتوري الفردي. هو زعم من أول يوم أنه سيقيم نظامًا ديمقراطيًّا يكمل به نظام عبد الناصر، والحقيقة أنه هدم كل ما فعله عبد الناصر فيما عدا النظام الديكتاتوري، بل إنه ألغى نظام عبد الناصر بذات الأساليب الاستبدادية الفردية التي كان عبد الناصر يحكم بها المجتمع سابقًا عليه.

بالنسبة لفترة حكم السادات وفترة حكم حسني مبارك التي عشتها، فيمكن باختصار شديد أن نقول إن السادات شقَّ الطريق ورسم بداياته ونهاياته وتفريعاته، وأن حسني مبارك هو الذي قام بتمهيد هذا الطريق وهدم وبنى وفقًا لمقتضياته وما يحتّمه. السادات هو راسم السياسة، وقد اغتيل بعدها، وحسني مبارك هو منفِّذ هذه السياسة.

وحسني مبارك موظف بيروقراطي ليست لديه القدرة على رسم السياسات، ولكنه منفِّذ، وينفذ بحذر وببطء كبير… وكان تنفيذه لهذه السياسات لا يحتاج إلى ذكاء، ولا إلى مغامرة؛ لأن المطلوب كان في التنفيذ منه أن تقوِّض مراكز القوة في النظام القديم.

(3)

وإذا كان عبد الناصر استطاع أن يبني جهاز إدارة قويًّا ليس من ناحية الأمن فقط ولكن من ناحية الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أيضًا، مستفيدًا في ذلك من الخبرات الفنية المهنية التي تمتلكها الطبقة الوسطى في مصر ومنظِّمًا لها في تكويناتها المهنية، فإن حسني مبارك فيما اتَّبعه من سياسة السياسات كان عليه أن يقوِّض مجالات هذه القوة ويفكِّكها فيما يتعلَّق بمجالات الأمن.

إن القدرة على التفكيك لا تحتاج لفرط ذكاء، سيما إن كانت تتمُّ بحذر وببطء اعتاد عليهما مسلك حسني مبارك. ولذلك فأنا أحدد نظام حسني مبارك بثلاث مراحل كل واحدة منها يدور حول السنوات العشر:

السنوات العشر الأولى من حكمه: ينفذ سياسات سلفه السادات بذات جهاز الدولة، وبما فيه من كفاءات ومن قدرات على العمل. واستبقى فيه الكثير من ذوي الخبرات المهنية العالية الذين كانوا موجودين أصلًا. ولذلك لم يظهر في السنوات العشر الأولى خلل كبير في التشكُّل الإداري، وكان هو أيضًا في السنوات العشر الأولى حذرًا جدًّا، وليس متأكِّدًا تمامًا من سيطرته على القوات المسلَّحة بسبب وجود أبو غزالة ذي السمعة الكبيرة داخل هذا الجهاز الكبير المنضبط. وكانت علاقته بالأمريكيِّين لم تصل بعد إلى الحدِّ الذي وصلت إليه بعد ذلك.

وفي أوائل التسعينيات تخلص من أبو غزالة في الجيش وما يمثِّله من منافسة، وارتبط ارتباط كاملًا بالسياسة الأمريكية خاصة مع اشتراك مصر في الحرب ضدَّ العراق بعد احتلال صدام للكويت 1990، وهذا أعطى لحسني مبارك قدرة أوسع على التصرُّف في إعادة هيكلة الدولة، بشكل يجعله أكثر قدرة على السيطرة على من دونه والتحكُّم فيهم وإنفاذ ما يراه وبغير خضوع لتلقائية العمل الجاري من قبل.

وهنا نجد أنه في السنتين أو الثلاث الأولى من التسعينيات أصدر مجموعة من القوانين يتعلَّق أولها بتعيين القيادات في المناصب القيادية في الدولة بحيث يكون تعيينهم وقتيًّا ويعيَّنون لا من خلال حقوق ومراكز قانونية سابقة لهم ولكن من خلال محض اختيارات الرئاسة لهم. وكان ذلك يتعلَّق بالوظائف أو ما يسمى الوظائف الحكومية غير التكرارية أو وظائف القيادات.

وفي ذات الوقت كانت شركات القطاع العام المنتجة والتي تزيد عن (300) شركة [315- 316 أو قريبًا من ذلك] تتبع الوزارات المختلفة حسب نوعيَّاتها. فالشركات الزراعية تتبع الزراعة، والصناعية تتبع الصناعة، والتجارية تتبع التموين… إلخ. وتشرف عليها هيئات ومؤسسات عامة، فعدَّل هذا النظام وجعله نظام شركات تتبع شركات قابضة؛ وذلك لإمكان التصرُّف فيها بالبيع في المستقبل. وجعل لكلٍّ منها مجالس إدارة تتغيَّر كلَّ ثلاث سنوات بشأن الوظائف القيادية غير التكرارية في الحكومة. وقرَّر ذلك باسم الديمقراطية وأنها انتخابات تجري من الجمعيات العمومية لكل شركة، والحقيقة أن هذه الجمعيات العمومية هي كلها مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يعيِّنه وزير واحد هو وزير قطاع الأعمال العام.. فباسم اللامركزية وضع كل الشركات بيد وزير واحد بدلًا من عدد من الوزراء، هو وزير قطاع الأعمال العام. وباسم الديمقراطية جعل كلَّ مجلس إدارة لشركة يتغيَّر كلَّ ثلاث سنوات ممَّا يزعزع المراكز الثابتة في مواجهة رئيس واحد وليس مواجهة مساهمين.

والتعديل الثالث كان في القوات المسلَّحة؛ إذ كان العميد أو من في رتبته يبقى ثلاث سنوات ثمَّ يرقى إلى رتبة اللواء أو يُحال إلى الاستيداع. فأجرى هذا الأمر من رتبة عقيد. فإذا لم يُرَقَّ العقيد إلى عميد بعد ثلاث سنوات يُحال للاستيداع أو يتم المدَّة كل سنة بسنة. والعميد إذا لم يُرَقَّ لواء بعد سنتين يُحال إلى الاستيداع أو يمدَّ له كل سنة، وأصبحت كل الدرجات الوسطى من الجيش إلى الدرجات العليا يخضع للمدِّ السنوي له في عمله بما لا يستطيع به أبدًا أن يضع أو ينفِّذ أيَّ سياسات عامة، أو يكون له رأي أو يقدر على العمل الآمن والساعي للنتائج بعيدة المدى.

ومن هنا بدأ التفكُّك بهذه الإدارة المصرية على مدى سنوات التسعينيات، كان كل أصحاب المناصب الوسيطة أو العليا أو غير التكرارية، في القطاع المدني، وفي شركات القطاع العام، وفي الجيش، وفي البوليس، بعد أن سار نفس النظام الذي استقرَّ في الجيش عليهم صار كل هؤلاء يشيع بينهم فكرة “إطفاء المَكَن” أي ألا تعمل أعمالًا قد تجلب عليك سُخط رئيس ساخط عليك، أو تكون ذات نتائج بعيدة في الأداء العام الأجهزة الدولة المختلفة أو شركات القطاع العام أو غيرها. ومن هنا بدأ التفكك.

ثم بدأ بيع القطاع العام… ومنذ نهاية التسعينيات تولَّى إدارة الحكم عاطف عبيد الذي كان تولَّى تفكيك القطاع العام في السنوات العشر السابقة، تولَّى رئاسة الوزارة، وبدأ التفسُّخ في أجهزة الدولة تظهر آثاره في انهيارات كاملة للعمل في كل المجالات. وساعد على ذلك أنه في القطاع العام وضع فكرة “المعاش المبكر”، أي إنه من سنِّ الخمسين يستطيع الموظف أن يطلب إحالته إلى المعاش وذلك لكي يشجع كل ذوي الخبرة في هذه القطاعات المختلفة على الخروج من الخدمة في الوقت الذي يحتاج جهاز الإدارة لعمل هؤلاء بخبراتهم السابقة كلها لتدريب ونقل الخبرة للأجيال المختلفة بعدهم.

هذه وسائل تفكيك وتفسيخ جهاز الدولة بكل تشكيلاته، وأصبح جهازًا خاضعًا فقط لرئاسته الفردية. وشُلَّتْ تمامًا قدرة المستويات المختلفة من المهنيِّين وذوي الخبرات الفنية في فروع النشاط المختلفة، شُلَّت تمامًا قدرته على الفعل النافع بعيد المدى وحتى على الإدارة البصيرة الحكيمة بما يقابلهم من ظروف وصروف.

النقطة الثانية كانت تشجيع الدولة للمهنيِّين فيها في مختلف المجالات من الإعارة لدول الخليج بما أفقد هؤلاء الحسَّ الرسالي لعملهم في مهنهم المختلفة عند عودتهم، وبما ساعد على خلخلة عنصر الانتماء الجماعي والغيرة على الصالح العام في أدائهم العمل في بلدهم الأصلي عند عودتهم إليه.

بهذا جرى في عهد حسني مبارك تفكيك جهاز الدولة باعتباره الجهاز الوحيد والأوحد الذي يدير الشؤون العامة في مصر، ولذلك عندما قامت حركة 25 يناير 2011 سقط النظام في عشرة أيام، لم يستطع أن يُقاوم، ثم عادت بعد ذلك بسنتين البيروقراطية المصرية للحكم في انقلاب سياسي جرى لعدم وجود تنظيمات شعبية قوية قادرة على الإمساك بإرادة البلاد، واتَّسمت إدارتها هي بعد الانقلاب بكلِّ ما نرى من أخطاء وعدم تبصُّر يعكس ما آل إليه جهاز الدولة من وَهَنٍ.

الحزب الوطني الديمقراطي في عهد مبارك لم يكن حزبًا.. أي مستقلًّا عن الدولة… التكوينات التي عملها حسني مبارك لا تختلف عن التكوينات التي أقامها عبد الناصر… كهيئة التحرير أو الاتحاد الاشتراكي… كل منهم كان يضع لافتة تدل على أن الشعب يتجمَّع في تكوينٍ وراء الدولة، لكنه في الحقيقة كان تكوينًا حكوميًّا لا يخرج عن صناعة الحكومة قيد أنملة ولا يصل فيه لمواقع القيادة إلا من تشرئب أعناقهم لرضاء الدولة عنهم أو تأخذهم في كنفها، ومن يتوهَّم غير ذلك -وهم قلَّة- فلا أثر لها.

لكن الحقيقة أن أمن الدولة عندنا على مدى هذه السنوات كلها لا يعترف إطلاقًا بأن يكون هناك تنظيم شعبي منفصل عنها وليس تحت رقابتها وإشرافها حتى لو كان هذا التنظيم جمعية خيرية أو جمعية لدفن الموتى.

إن تقاليد نظام الحكم عندنا ألَّا يوجد تنظيم جماعي في أيِّ فرع من فروع الأنشطة الاجتماعية يكون بعيدًا عن رقابة الدولة ومتابعتها وهيمنتها، انظر إلى جميع القوانين الخاصة بالجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية وغير ذلك، ستجد دائمًا أنها خاضعة للدولة.

*****

- فصلية قضايا ونظرات- العدد الخامس عشر ـ أكتوبر 2019