المشروعات القومية العملاقة ومسارات التنمية: مشروع نيوم السعودي نموذجًا

مقدمة:

تعكس المقولة المنسوبة لآدم سميث في كتاب “ثروة الأمم”[1]، التي تنص على أن “الأمم العظيمة لا تتعرَّض أبدًا إلى الفقر بسبب التبذير وإساءة التصرف من جهة خاصة، لكنها تعاني ذلك أحيانًا بسبب صدور الأمر نفسه من جهة عامة”، تعكس المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها وهيئاتها في إدارة الموارد، والخطر الكامن الذي يمكن أن يلحق بالأفراد، ومن ثم المجتمعات وقد يُفضي في النهاية إلى إفقار الأمم -مهما كانت عظمتها- في حالة إساءة استخدام هذه الموارد؛ فإنفاق الأفراد حتى لو اتسم بعدم الرشادة، نادرًا ما يؤدي إلى إفقار أمة كاملة، فمَن يتحمّل عاقبة الإفراط في الإنفاق هو الفرد نفسه كأن يتعرض للإفلاس مثلًا، ومن ثم يبقى الضرر مُنحصرًا محدودًا. الأمر الذي يختلف إذا ما حدث الشيء نفسه على مستوى الدولة؛ فعندما تُسيء أجهزة الدولة إدارة الموارد العامة كأن تنفق إنفاقًا غير رشيدٍ على مشروعات غير مُجدية، فإن العواقب حتمًا ستكون واسعة النطاق، وقد يُصبح مستقبل أجيال عديدة على المحك ويضعُف الاقتصاد ككل.

وعلى ذكر رشادة استخدام أجهزة الدولة للموارد العامة، تحظى عملية بناء المشروعات القومية العملاقة بأهميةٍ بالغة ليس فقط من منظور العائد الذي ستحصده الأطراف المنخرطة فيها، ولكن لما تُحدثه من آثارٍ؛ فقد تناولت العديد من الدراسات الدور المحوري الذي تلعبه هذه المشروعات في تعزيز التنمية على المستويين الاقتصادي والبيئي للدول[2]، بل اُعتبرت هذه المشروعات مرحلة نوعية متميزة في مسار التطور الاجتماعي والاقتصادي[3]. ويُعد تحقيق النجاح في تلك المشروعات محط اهتمام كثير من الخبراء لما له من أثر مباشر في دعم نمو الدول الاقتصادي واستدامتها. وفي هذا السياق، من المفترض أن تُسهم مشروعات البناء العملاقة بشكلٍ فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الأهداف المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، إضافةً إلى تعزيز إقامة المدن والمجتمعات المستدامة (الهدف الحادي عشر)، مما يجعل نجاح هذه المشروعات أداة استراتيجية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة[4]، خصوصًا مع الوضع في الاعتبار التحديات الجمّة التي تواجه التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم؛ حيث تُشير أحدث البيانات في هذا الصدد إلى أن 12٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، مع ظهور تقدم ضعيف وغير كافٍ في نصف الأهداف؛ وأن ثلث أهداف التنمية المستدامة، المتصلة بالقضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والتعليم (الهدف الرابع) والصحة (الهدف السادس)، لم تشهد أي تحسن أو تراجعت إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه في عام 2015[5].

وتأسيسًا على ما سبق، يسعى هذا التقرير للتعريف بالمشروعات القومية العملاقة، وأهم خصائصها والتحديات الخاصة بإدارتها في الدول النامية، وكيفية اقتران المشروعات القومية في دول الخليج بعصر ما بعد النفط، مع التفصيل حول مشروع نيوم السعودي وتحدياته كنموذج لهذه المشروعات.

المحور الأول- التعريف بالمشروعات القومية العملاقة: الخصائص، والإشكالات

تُعرف المشروعات العملاقة Mega Projects على أنها مشروعات كبرى تتطلب تكلفة مرتفعة، وتستقطب قدرًا كبيرًا من الاهتمام، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى النخبوي السياسي؛ وذلك لما تُحدثه من آثارٍ مباشرة وغير مباشرة على المجتمع، والبيئة، وموارد الدولة. ويُعد تراكم المعرفة المستخلصة من أداء هذه المشروعات أمرًا بالغ الأهمية لتفادي فشل إدارتها، وذلك بهدف تحسين أدائها وفعاليتها في المستقبل[6].

ويعود أصل مصطلح “ميجا” إلى الكلمة اليونانية “Megas”وتعني الكبير، والواسع، والشامخ، والأساسي. وعادةً ما توصف هذه المشروعات بأنها عملاقة بسبب ما تتطلبه من معارف، ومهارات، وموارد، وارتفاع تكاليفها الاستثمارية؛ وانخراط أطراف عديدة فيها وتنوع أصحاب المصلحة، بجانب حاجتها لتكنولوجيا حديثة، واتساع نطاقها مقارنةً بالمشروعات العادية. تُشير كل هذه العوامل إلى أن المشروعات العملاقة تتطلب درجةً عالية من الاهتمام[7]، كما ترتبط هذه المشروعات ارتباطًا وثيقًا بمنطق النمو والتنمية والتمدن، وخلق الثروة، وتعزيز التنافسية، وتحقيق الازدهار، وبالتالي فإنها تُمثل حجر الأساس للعولمة والمنظومة النيوليبرالية[8].

ويعتمد نجاح المشروعات الضخمة على ثلاثة عناصر أساسية تُعرف باسم “المثلث الحديدي“، وهي الالتزام بالجدول الزمني، وعدم تجاوز الميزانية المحددة سلفًا لإنجاز المشروع، وتحقيق الجودة المطلوبة. ومع ذلك، فإن تقييم هذه المشروعات لا يقتصر على تلك المعايير قصيرة المدى فحسب، بل يشمل أيضًا عوامل طويلة الأجل مثل مدى رضا أصحاب المصلحة، والاستدامة الاقتصادية، والفائدة التي تعود على المجتمع. وبناءً عليه، فإن الكثير من المشروعات الضخمة تفشل في تحقيق أهدافها المحددة، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تعقيداتها الكبيرة التي تزداد مع اتساع نطاق العمل وزيادة عدد الأطراف المشاركة وارتفاع التكاليف. لذا، فإن الإدارة الفعالة لهذه التعقيدات منذ المراحل الأولى تُعد عاملًا حاسمًا لضمان نجاح المشروع؛ حيث يتطلب الأمر فهمًا دقيقًا لهذه التحديات ووضع استراتيجيات واضحة لمواجهتها، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب حدوث سيناريو الفشل.

وغالبًا ما يرتبط حجم المشروع الضخم بمدى اتساع مخرجاته مقارنةً بالمشروعات العادية، مع العلم أن النطاق الواسع للمشروعات الضخمة يتأثر بشكلٍ كبير بمشاركة أصحاب مصلحة متنوعين. ويُصنّف أصحاب المصلحة -مثل الحكومات، ومالكي المشروعات، والمحامين، والاستشاريين، والمقاولين، والبنوك- المشروعات الضخمة عادةً على أنها تلك المشروعات التي تتجاوز تكلفتها مليار دولار أمريكي أو أكثر، وتُدار المشروعات الضخمة ضمن ميزانيات تتراوح بين 0.01٪ و0.02٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي، يُعتبر معيار 0.01٪ من الناتج المحلي الإجمالي معيارًا منطقيًا يُمكن أن تعتمده الدول كحد أدنى لتصنيف المشروع كمشروع عملاق.

يوضح الجدول التالي خصائص المشروعات الضخمة، كما وردت في بعض الأدبيات:

| درجة المخاطرة واللايقين | مخاطرة عالية، ومستوى عالٍ من عدم اليقين، واحتمالية نشوء نزاعات |

| الآثار التي تُحدثها هذه المشروعات | آثار تمس الجوانب الاجتماعية، والبيئية، والسياسية |

| الحجم | مشاركة كيانات متعددة، وقد تشمل دولًا |

| مدة المشروع | عدة سنوات، تتراوح من 3 إلى 10 سنوات |

| التكلفة | حد أدنى مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.01٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة |

جدول (1): خصائص المشروعات العملاقة وفقًا لبعض الأدبيات[9]

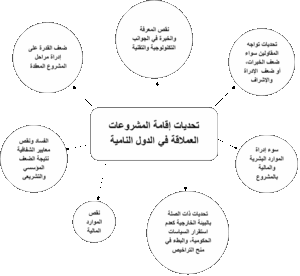

واجهت المشروعات العملاقة في الدول النامية تحديات متعددة، تبدأ من نقص التمويل وصعوبة الحصول على القروض، مرورًا بضعف الكفاءات ونقص المهارات التقنية لاستدامة تلك المشروعات، وصولًا إلى مشاكل إدارية تشمل تجاوزات التكلفة والجدول الزمني وضعف الجودة. ويُشكل الفساد تحديًا جسيمًا، حيث ينتشر عبر جميع مراحل المشروع بدءًا من منح العقود وحتى مرحلة التسليم. وتعود جذور هذه الأزمات إلى عوامل متعددة مثل غياب الشفافية في المناقصات، وضعف آليات المراقبة والمحاسبة. كما تُسهم البيئة التشريعية الهشة وعدم كفاءة الأجهزة الرقابية في تفاقم هذه الظاهرة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة التنفيذ، وتهديد السلامة المهنية، وهدر المال العام، وبالتالي تقويض العوائد التنموية المتوقعة من هذه المشروعات الضخمة[10].

وفي سياق الحديث عن جدوى المشروعات العملاقة في الدول النامية، يُلوح مصطلح “الفيل الأبيض” في الأفق، والذي يعني أي استثمار أو عقار ترتفع تكلفة صيانته، ولا يُحقق أي فائدة أو أرباح مادية إذا ما قورن بما تم إنفاقه، فمن منظورٍ اقتصادي يُعدّ “الفيل الأبيض” مكلفًا للغاية من ناحية التشغيل والصيانة، ويصعب تحقيق الربح منه بل ويُعد عالة على مالكه، وفي هذا السياق تُصبح “الفيلة البيضاء” أصولا غير سائلة، بمعنى أنه يصعب استبدالها أو بيعها نقدًا دون تحقيق خسائر جمّة. وتكمن المشكلة في هذه المشروعات في أنها أحيانًا تُصمم بناءً على آراء السياسيين والمسؤولين الحكوميين وتفضيلاتهم لخدمة مصالحهم المادية في معظم الأحيان، فتكون النتيجة سيئة في التصميم والتنفيذ، لا تلبث أن تتحول إلى “فيلة بيضاء” تستهلك الأموال من دون أرباح مادية مرجوة للدولة[11].

علمًا أن مصطلح “الفيلة البيضاء” يعود استخدامه إلى قصة ملوك تايلاند الذين اعتادوا إهداء رجال الحاشية الملكية المكروهين فيلًا أبيض نكايةً بهم بسبب التكلفة العالية التي يتكبدونها للعناية به، ويستخدم الغرب تعبيرًا آخر يُعرف بـ«الفيل فى الغرفة Elephant in the room»، وهو تعبير مجازي يُشير لموضوع أو قضية مثيرة للجدل تكون واضحة ويعرفها الجميع، ولكن لا يذكرها أحدهم أو يريد مناقشتها كما هو الحال مع المناقشات الجادة لمعرفة جدوى تلك المشروعات[12].

شكل(1): أهم التحديات التي تواجه إقامة المشروعات العملاقة في الدول النامية[13]

وتكمن المشكلة في بعض المشروعات القومية في الدول النامية في أن معظم هذه المشروعات كانت في “قطاعات مثل التشييد والبناء، وهي قطاعات غير تجارية بطبيعتها“، ومن ثم لا تُسهم بشكلٍ مباشر لا في زيادة الصادرات ولا في تخفيض الواردات.

ولم يقع في فخ مشروعات “الفيل الأبيض” الدول النامية فقط، بل وقعت دول متقدمة في براثنه أيضًا. من أبرز الأمثلة في هذا الصدد مطار برلين براندنبورغ[14] في ألمانيا، والذي تحوّل إلى مثالٍ صارخ لسوء الإدارة وعدم الالتزم بالجدول الزمني المحدد له؛ حيث شهد وقائع فساد وتجاوزات مالية أدت إلى تأجيل افتتاحه لما يقارب عقدًا كاملًا. كذلك ملعب مونتريال الأولمبي في كندا[15]، الذي استنزف خزينة الدولة لعقودٍ بسبب الكلفة الباهظة لتشييده والصيانة اللاحقة له، مما جعله رمزًا لهدر الموارد العامة. كما يبرز فندق ريوغيونغ في كوريا الشمالية[16] الذي ظلّ هيكلًا إسمنتيًا غير مكتمل لعشرات السنين، في دلالةٍ واضحة على غياب الجدوى الاقتصادية، ومطار سيوداد ريال في إسبانيا[17] الذي أُغلق بسبب ضعف الطلب وبِيع بأقل من 0.001٪ من تكلفته الأصلية. تعكس هذه النماذج كيف يمكن أن تتحول المشروعات الكبرى، عند غياب التخطيط السليم أو التقدير الواقعي للعوائد، إلى عبءٍ اقتصادي رغم ضخامة الموارد المستثمرة فيها.

المحور الثاني- قطاع البناء والبنى التحتية في دول الخليج: الطفرة البترولية ومدن المستقبل

شهدت دول الخليج الست وهي (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت) تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا عميقًا جراء الثروة النفطية التي ظهرت منذ مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين، وفي أعقاب هذه الثورة، وُصفت دول الخليج غير النامية وذات الفوائض المالية الكبيرة بانخفاض قدرتها على استيعاب التدفقات النقدية من صادرات النفط، ولكن سرعان ما تمكنت هذه الدول من إيجاد السبل السريعة لإنفاق فوائض البترودولار. وذلك عن طريق إنشاء البنى التحتية، وناطحات السحاب، ومراكز التسوق الكبيرة (المولات)، والمدن الجديدة، وكذلك إنشاء شركات الطيران والترسانات العسكرية، وتطوير قطاع البناء ونموه في عموم دول الخليج لعقودٍ مما جعلها تُصنف على أنها من بين “قوى العمران” في العالم[18]. ومن ثم، تعرضت هذه البلدان لما أسماه الدكتور علي عبد الرءوف في كتابه “من مكة إلى لاس فيجاس: أطروحات نقدية في العمارة والقداسة” “طفرة معمارية”، والتي جلبت التقنية العالمية والعمالة الأجنبية داخلها[19].

بدأت دول الخليج في إطلاق مشروعات البنية التحتية الضخمة من خلال بناء الطرق العامة، والطرق السريعة، والمطارات، والموانئ، وشبكات الكهرباء، وإمدادات المياه، وتشييد المدارس والمستشفيات، إضافةً إلى بناء الفنادق والمراكز التجارية، وتطلبت تلك المشروعات استيراد مواد البناء والآلات والمعدات وجذب الأيدي العاملة من الخارج، وكان السبق في هذا المجال للشركات الكورية الجنوبية، ولجأت هذه الشركات إلى جلب الأيدي العاملة الخاصة بها من الخارج، وذلك للتغلب على نقص الأيدي العاملة محليًا ولاستكمال مشروعات البناء (تسليم المفتاح) في الوقت المحدد بموجب العقود المبرمة.

ونتيجة للمشروعات الضخمة للبنية التحتية المقامة بتمويل حكومي، صارت الحاجة لأراضي جديدة أمرًا مطلوبًا من أجل التطوير العقاري الفاخر، وهذا ما دعا إلى إيجاد أراضي جديدة بردم البحر، واستصلاح أراضيه من خلال إيجاد أراض أو جزر جديدة، ويتم الاستصلاح من طريق جرف البحر وتفريغ الرمال مباشرةً في منطقة محاطة يتم إنشاؤها قبل بدء عملية الاستصلاح، وقد أخذت المباني التجارية والسكنية الشاهقة في الانتشار على امتداد ساحل الخليج، وأضافت المدن المستصلحة في البحر مساحات شاسعة من السواحل البحرية إلى الدول والمدن، ومع نمو المدن استمر الاستصلاح لمزيدٍ من أراضي البحر.

وقد شهدت منطقة الخليج العربي في العقود الأخيرة طفرةً عمرانية كبيرة، تمثلت في تشييد ناطحات السحاب والمشروعات المعمارية الضخمة، التي أصبحت من أبرز ملامح مدنها الحديثة. وتُعد هذه الأبراج جزءًا من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية التي تتبناها دول الخليج لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية على المستوى العالمي. تتصدر الإمارات والمملكة العربية السعودية مشهد ناطحات السحاب في الخليج، حيث تحتضن دبي برج خليفة (أطول مبنى في العالم بـ828 مترًا)، بينما تعمل السعودية على إنشاء برج جدة الذي يتجاوز ارتفاعه 1,000 متر. كما تشهد الرياض تطورًا عمرانيًا لافتًا عبر أبراج مثل برج المملكة، بينما تبرز الدوحة كوجهة للأبراج الحديثة الداعمة لرؤية قطر 2030[20].

وقد حفز تدفق البترودولار الخليج على السعي نحو نيل مكانة عالمية كمدن كبرى وابتداءًا من سبعينيات القرن الماضي، حيث شهدت هذه المدن توسعًا حضريًا سريعًا، وفي غياب التخطيط الشامل، تطورت المدن تطورًا عشوائيًا إلى حدٍ كبير؛ فتقسيم المناطق وتصنيفها إما تجاري أو سكني أو صناعي تم بشكلٍ اعتباطي، ولم تنل الحدائق العامة والمساحات الخضراء اهتمامًا كبيرًا. ومن أجل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، فقد توسعت المدن أفقيًا، وتضاعف حجمها بشكلٍ كبير، وساهم هذا التوسع الأفقي في الإنفاق العام على البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، واتجهت الحكومات في دول الخليج إلى إنشاء “مدن جديدة” وأسموها “مدن المستقبل“، في محاولة لتنويع اقتصاداتها، وذلك بتمويل من دولارات البترول، ومن أهم المدن ذات التكنولوجيا الحديثة:

- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية[21]: تأسست مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2005 لجذب الأعمال التجارية الدولية. رغم ذلك، يُشكل الترفيه جزءًا كبيرًا من سحر وجاذبية المدينة المُطلّة على سواحل البحر الأحمر. تشتهر المدينة بشواطئها ومساحاتها الخضراء وأنشطتها العائلية، وقُدرت تكلفة المشروع بحوالي 100 مليار دولار.

- مركز الملك عبد الله المالي في الرياض[22]: يُعتبر هذا المركز أحد معالم الهندسة الحديثة التي تزخر بها قلب العاصمة الرياض، والمُصممة لإحياء رؤية المملكة كمركز مالي مُستدام يُحفز الاستثمارات والمشروعات في المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة. يتألف المركز من 59 برجًا تتوسطها أبهى المساحات العامة، والمحلات، والمكاتب ذات التصميم الداخلي المميز، فضلًا عن توفر قطار أحادي السكة (المونوريل) كأحدث وسيلة للتنقل به، هذا بالإضافة إلى ما يضمه المركز من مساحاتٍ سكنية، ويتربع المجمع الرئيسي على أكثر من 3,000,000 متر مربع من المساحة الإجمالية، يتوفر فيه 62,000 موقفًا للسيارات فضلًا عن العديد من المساكن التي تتسع لـ 12,000 مقيم.

- مدينة نيوم: في أكتوبر 2017، أعلنت السعودية عن خططها لبناء مدينة مستقبلية عملاقة في منطقة اقتصادية خاصة على الساحل الشمالي من البحر الأحمر، تبلغ مساحتها 26,500 كم2 وقُدرت تكلفة المشروع بحوالي 500 مليار دولار، ومن المخطط له أن تكون نيوم منطقة اقتصادية حرة لها قوانينها الخاصة المتعلقة بالضرائب والعمل، وتعتمد على الطاقة النظيفة ويتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

- مدينة مصدر في أبو ظبي: صُممت هذه المدينة لتكون مركزًا لشركات التكنولوجيا النظيفة العالمية، وتعتمد على الطاقة الشمسية بالكلية، وستُغطي مساحة (3 ميل). تستند مبادرة مصدر إلىرؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 الرّامية إلى توفير مصادر جديدة للدخل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة[23].

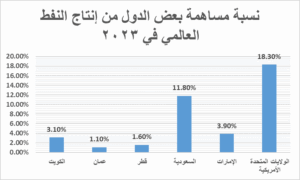

شكل(2): نسبة مساهمة بعض الدول في إنتاج النفط (بالمليون طن)[24]

يحظى التنويع الاقتصادي بأهمية كبيرة لا سيما في الدول النفطية التي تعاني اقتصادياتها من التبعية شبه التامة لقطاع النفط، بعد التقلب المستمر -على أثر التغيرات- صعودًا وانخفاضًا بأسعاره في الأسواق الدولية، فضلًا عن توقعات نضوب النفط في وقتٍ ليس ببعيد. فكان هذا السبب الرئيس وراء انتهاج غالبية هذه الدول سياسة التنويع الاقتصادي، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد عمدت الإمارات إلى تطوير وتنمية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، حتى وصلت إلى ما يقارب نحو (70٪) في حين كانت مساهمة القطاع النفطي لا تتجاوز (30٪) فقط[25]، ويُضاف إلى ما سبق أن اعتماد الدول النفطية على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُشكل مخاطرةً مستقبلية كبيرة، نظرًا لاحتمالات نضوبه أو تناقصه في العقود القادمة بفعل الاستنزاف المستمر والمحدودية الطبيعية للموارد غير المتجددة. الأمر الذي يجعل من التنويع الاقتصادي ليس مجرد خيار تنموي، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وتأمين رفاهية الأجيال القادمة.

المحور الثالث- تحديات اقتصاديات دول الخليج: عصر ما بعد النفط وموقع المشروعات القومية

يُشير تقرير Statistical Review of World Energy الصادر عام 2024 إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للنفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 96 مليون برميل يوميًا في عام 2023. وتربعت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المنتجة للنفط، حيث شهد إنتاجها نموًا بأكثر من 8٪. وقد تجاوز إجمالي الإنتاج من الدول غير الأعضاء في “أوبك بلس” نمو الطلب العالمي الإضافي بنسبة 20٪.

وتُظهر هذه البيانات نمو العرض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من الطلب، خصوصًا من خارج دول “أوبك بلس”، وهو تكتل دولي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة مثل روسيا وكازاخستان والمكسيك. مما يُشير إلى عدة تحديات وفرص لدول الخليج في ظل الحديث عما بات يُعرف بعصر ما بعد النفط تتمثل على النحو التالي:

- انخفاض النفوذ التقليدي لدول الخليج فيما يتعلق بالنفط: ذلك خصوصًا مع زيادة الإنتاج من دول غير أعضاء في “أوبك بلس”، مثل الولايات المتحدة التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل التكسير الهيدروليكيHydraulic Fracturing واستخراج النفط من الصخور الزيتية (Shale Oil) والذي سمح للولايات المتحدة بزيادة إنتاجها بشكلٍ كبير.

- ضغوط على الأسعار: الفائض في العرض يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، مما يضغط على الميزانيات الخليجية المعتمدة بشدة على الإيرادات النفطية.

- تسارع التحول الاقتصادي: هذه المؤشرات تدفع دول الخليج إلى ضرورة تسريع جهودها لتنويع مصادر الدخل، كالاستثمار في الطاقة المتجددة، والاهتمام بقطاعات بديلة مولدة للدخل كالسياحة، والخدمات اللوجستية.

يذكر الكاتب البحريني ميرزا حسن القصاب في كتابه “ما بعد النفط” الصادر عام 2020 أن التقديرات تشير إلى أن احتياطيات النفط لدول الخليج مستمرة لمدة 60 سنة قادمة مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 51 سنة[26]، ويُشير موقع Worldometers أنه من المرجح أن يستمر النفط حتى 47 سنة مقبلة وفقًا لمعدل الإنتاج والاستهلاك السنوي[27]. ولمواجهة النضوب المتوقع للنفط والغاز، اتخذت دول الخليج مبادرات مهمة خلال العقود الأخيرة لتحفيز النمو في الاقتصاد غير النفطي، وضمنته في خططها ورؤاها الاقتصادية. ولكن معظم جهود التنويع الاقتصادي تركزت على إقامة صناعات ثقيلة موجهة نحو التصدير، وتعتمد على الطاقة مثل البتروكيماويات والألومنيوم.

كما ظهرت الدعوة للخصخصة كمفتاحٍ للنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من الإيرادات التي يمكن أن تولدها الخصخصة للدولة، إلا أنها لا تُسهم في توظيف مواطني الخليج، حيث يعتمد القطاع الخاص بشكلٍ مكثف على العمالة الوافدة. على سبيل المثال، بعد 40 عام من الخطط الاقتصادية الخمسية السعودية وتركيزها على التنويع الاقتصادي كأولوية قصوى[28]، فإنها ظلت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط التي شكلت في عام 2016 -على سبيل المثال- نسبة 63٪ من الإيرادات الحكومية ونحو 80٪ من الصادرات الحكومية السعودية، مع تحقيق عجز في الميزانية عام 2018 بمقداره 52 مليار دولار أمريكي ونسبة 19.9٪ من إجمالي المصروفات[29].

والقطاع الأساس الذي ركزت عليه دول الخليج الست في خططها لتنويع الصادرات بشكلٍ واضح هو السياحة، فقد شجّع انخفاض عائدات النفط على المضي قدمًا في تطوير استراتيجيات السياحة. ونظرًا لأهمية وسائل النقل لتطوير السياحة، تم إطلاق العديد من خطوط الطيران الخليجية[30].

المحور الرابع- مدينة نيوم: بين تحديات الواقع والمستقبل المأمول

مشروع نيوم هو مشروع مدينة مستقبلية عملاقة بدأ العمل على إنشائها على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مع التخطيط بأن يُغطي هذا المشروع مساحات تفوق مساحة دولة الكويت، وهو بذلك يعد المشروع الرئيسي لبرنامج “رؤية 2030” الطموح الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، والهادف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتعود ملكية نيوم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، ويهدف المشروع إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة. ورغم أن الجزء المنفذ من مشروع نيوم وبنيته التحتية لا يزال محدودًا حتى الآن، إلا أن الزخم الإعلامي الكبير المصاحب له يصوره كمحاولة رائدة عالميًا لإعادة تصور أسلوب الحياة المستدامة في المستقبل، من خلال توظيف مبتكر لأحدث التقنيات، بما يشمل السياحة البيئية وتنظيم فعاليات رياضية شتوية في قلب الصحراء[31].

يتكوَّن اسم “نيوم” من جزأين: الجزء الأول يتضمن ثلاثة أحرف “Neo”، والتي تعني “الجديد”، أما الجزء الثاني فهو الحرف “م”، والذي يرمز إلى كلمة “مستقبل”، ما يجعل معنى الاسم “المستقبل الجديد”، دالًّا على تحوُّل في تطلعات المملكة. ووفقًا للموقع الرسمي لمشروع نيوم، فإن الحرف “م” يرمز أيضًا إلى الاسم الأول لولي العهد، محمد بن سلمان، مما يُشير إلى مركزية أفكاره في تشكيل المشروع، والذي يُعد حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

من المهم الإشارة إلى أن نيوم هو مشروع ترعاه الدولة Top-Down project؛ أي تتولى القيادة السياسية رسم رؤيته وتحديد أولوياته، ولم يكن هناك مطلبًا شعبيًا لمثل هذا التطوير، أو أي مشاركة جماهيرية بشأن هذا لمشروع. وبهذا تُستثمر كميات هائلة من ثروة المملكة في ما يراه البعض “مشروعًا استعراضيًا مستوحى من ألعاب الفيديو”، وذلك على حساب تحسينات أكثر واقعية وضرورية، كالإسكان والتعليم والرعاية الصحية في المدن والبلدات داخل السعودية[32]، ومن ثم فإنه يُنظر إليه من قبل بعض المحللين على أنه تعبير عن “رؤية نخبوية” بحتة لا تعكس مطالب الجماهير الأكثر إلحاحًا.

وبالإشارة إلى اعتبار بعض المحللين أن هذا المشروع مستوحى من ألعاب الفيديو، فيبدو أن الواقع ذهب إلى ما هو أبعد من هذه المزحة؛ فقد استعان بالفعل القائمين على مشروع «نيوم» بمصمّمين وفنّانين من عالم الأفلام والخيال العلمي لتطوير رؤى وتصاميم مستوحاة من هذا المجال. من بين هؤلاء: أوليفييه برون، الذي عمل على تصميمات فيلم Guardians of the Galaxy، وناثان كراولي المصمم الفني لفيلم The Dark Knight، مما يعكس التوجّه نحو دمج عناصر الخيال العلمي في التصميمات المعمارية للمشروع[33]، بالإضافة إلى ذلك، صرّح كريس هيبلز غراي، وهو مستشار سابق في مشروع نيوم، بأن دوره كان يتمثل في البحث في الجماليات المستوحاة من الخيال العلمي لتطبيقها في تصميم “ذا لاين” (The Line) وهو أحد المشروعات الرئيسية في نيوم.

وقد تم وضع تصوّر للمشروع كمدينة مستقبلية تعمل بالطاقة المتجددة، لتكون رمزًا للابتكار والاستدامة والتقدّم التكنولوجي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل، ووضع السعودية كمركز عالمي للابتكار والسياحة، من خلال مبادرات رئيسية داخل المشروع مثل: “ذا لاين” (مدينة ذكية مستقبلية بطول 170 كم، خالية من السيارات والانبعاثات الكربونية، وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة)، و”أوكساغون” (مدينة صناعية عائمة)، و”تروجينا” (التي تمثل وجهة السياحة الجبلية)، وغيرها. يتماشى هذا التطوير مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تشكيل صورة المملكة عالميًا كدولة تتبنى الفكر المستقبلي الحداثي.

يُموّل هذا المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وهو الذراع الاستثماري للحكومة السعودية. وقد خصّص الصندوق مبلغ 500 مليار دولار لتمويل ودعم المشروع، إلى جانب مساهمات من مستثمرين محليين وعالميين. يُركز المشروع على صناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، ويهدف إلى جذب الكفاءات العالمية والاستثمار الأجنبي، ما يخلق آلاف الوظائف ومصادر دخل جديدة بعيدًا عن النفط. ورغم أن فكرة مدينة مثل نيوم ليست جديدة، إذ فشلت مشروعات مشابهة في الماضي، فإن هذا المشروع يواجه تحدياته الخاصة، إلا أنه يظل ذا أهمية بالغة لمسيرة تحديث المملكة[34].

وفي 27 أكتوبر 2024، افتتحت المملكة العربية السعودية “جزيرة سندالة”، وهي وجهة سياحية فاخرة تُعد أول مشروع يتم إنجازه ضمن مشروع نيوم، بعد سبع سنواتٍ من إطلاقه. وتقع الجزيرة في شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وقد وصفها ولي العهد محمد بن سلمان بأنها “مستقبل السفر الفاخر”، مؤكدًا أهميتها في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، من خلال الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات[35].

وتقع مدينة نيوم في موقع استراتيجي على البحر الأحمر، حيث يمكن لأكثر من 40٪ من سكان العالم الوصول إليها خلال أقل من أربع ساعات طيران. ومن المقرر أن تُدار المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة، ما يُعزز تحقيق التنمية المستدامة. وقد كان من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2025[36] ولم يحدث ذلك لأسبابٍ عديدة نناقشها في قسم التحديات.

- نيوم: أداة لخدمة السياسة الخارجية السعودية في ضوء التوازنات الإقليمية

لا يُعد مشروع نيوم مجرد خطة تنموية عمرانية ضخمة، بل يُمثل ركيزة استراتيجية في السياسة الخارجية السعودية، تعكس طموحات المملكة في تقديم صورةٍ جديدة أكثر انفتاحًا للعالم. ففي أول زيارة رسمية لملك سعودي إلى روسيا عام 2017، أعلن صندوق الاستثمار الروسي عن استعداده لاستثمار مليارات الدولارات في المشروع. كما تسعى السعودية من خلال نيوم إلى تعزيز شراكاتها مع الولايات المتحدة، خاصةً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وقد عملت على الترويج للمشروع في محافل كبرى مثل قمة مجموعة العشرين لعام 2020، حيث أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اهتمامه بنيوم ووصفه بأنه يمثل مستقبلًا أخضر للعالم.

يحمل المشروع في طياته أيضًا أبعادًا تنافسية إقليمية، لاسيما في علاقات السعودية مع الإمارات. فعلى الرغم من الشراكة الوثيقة بين البلدين، إلا أن هناك ملفات خلافية مثل النزاع الحدودي حول حقل الشيبة، وتباين المصالح في الحرب اليمنية. ويُحتمل أن يؤدي مشروع نيوم إلى تنافس اقتصادي مباشر مع دبي، خاصةً في قطاعات السياحة، والاستثمار، والتكنولوجيا، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي رائد.[37]

من جهةٍ أخرى، تلعب العلاقات مع إسرائيل دورًا جوهريًا في مستقبل نيوم، إذ تستفيد السعودية من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول مثل الإمارات والبحرين والسودان مع إسرائيل، نظرًا لأن بعض مشروعات نيوم -كالجسر المخطط له بين السعودية ومصر عبر مضيق تيران- تتطلب تنسيقًا مع تل أبيب. فبموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، تضمن الأخيرة حرية الملاحة في المضيق، ما يجعل تنفيذ المشروع مرهونًا بموافقة إسرائيلية.

ومع أن هذا التوجه يواجه عقبات على المستوى الشعبي، حيث أظهر استطلاع لمعهد الدوحة أن 90٪ من العرب يُعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، إلا أن السعودية تدرك الحاجة إلى توسيع حملاتها الإعلامية الدولية، إلى جانب حشد دعم عربي تدريجي لتسهيل خطوات التطبيع الإقليمي الذي يُعزز فرص نجاح نيوم سياسيًّا واقتصاديًّا[38].

ويُعد مشروع نيوم واجهة لمجموعة من المشروعات العملاقة في السعودية، وأداة لتعزيز الجهود الدبلوماسية للمملكة؛ فالدبوماسية السعودية لها أبعاد عديدة، توظّف من خلالها موقعها الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا. وتشمل هذه الدبلوماسية أدوات مثل: الرياضة، والمساعدات الإنسانية، والنفوذ الديني، والوساطة في النزاعات، والنفوذ المالي عبر صناديق الثروة السيادية، وذلك في سبيل تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتأتي هذه المقاربة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف بجانب تنويع مصادر الدخل إلى تعميق اندماج المملكة في النظام الدولي، بما يُسهم في حماية مصالحها الوطنية وتعزيز صورتها العالمية[39].

- تحديات المشروع

يواجه مشروع نيوم تحديات متعددة ومعقّدة في سبيل تحقيق رؤيته الطموحة بحلول عام 2030. تشمل هذه التحديات وضع بعض الأهداف صعبة التحقيق كتصميم بنية تحتية مستقبلية غير مسبوقة، مثل نظام نقل متعدد الطبقات تحت الأرض، وتوفير خدمات تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استيعاب أكثر من مليون نسمة في مدينة قائمة على الابتكار وريادة الأعمال. وتُعد هذه الأهداف بالغة التعقيد، خاصةً عند مقارنتها بتجارب عالمية مثل وادي السيليكون، الذي تطلَّب سنوات طويلة من الجهد المشترك بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع.

من جهةٍ أخرى، يواجه المشروع مخاطر بيئية كبيرة، تتعلق بتأثيراته على البحر والأرض، لاسيما مع خطط كاستخدام قمر صناعي للإنارة، وتلقيح السحب، وإنارة الشواطئ بمواد كيميائية. وعلى الرغم من التوجه نحو الطاقة النظيفة، فإن هذه الابتكارات قد تترك آثارًا بيئية غير مدروسة. كما يُشكّل التمويل تحديًا جوهريًا، رغم تخصيص السعودية لمبلغ 500 مليار دولار؛ إذ يتطلب المشروع استثمارات أجنبية إضافية.

تقنيًا، يواجه المشروع مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني، من أبرز هذه المخاطر استخدام أنظمة مراقبة واسعة تشمل التعرف على الوجه وتتبع السلوك، مما قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد في ظل غياب قوانين واضحة لحماية البيانات. كما أن الاعتماد الكبير على البنية التحتية الرقمية يجعل المدينة عرضة للهجمات السيبرانية التي قد تُعطل خدمات حيوية كالكهرباء والنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشروع تحديات قانونية وأخلاقية، خاصةً في ظل الغموض بشأن من يملك البيانات وكيف يتم استخدامها. وهناك أيضًا مخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا بشكلٍ سلطوي لمراقبة السكان والتضييق على الحريات، مما يجعل من الضروري التعامل مع هذه القضايا بجدية لضمان التوازن بين التقدم التكنولوجي وحقوق الأفراد. وأخيرًا، يُعدّ العنصر البشري تحديًا قائمًا، في ظل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، مما يفرض صعوبات في إدارة مجموعات عمل متعددة الجنسيات وخلق بيئة عمل متناغمة وقيادة فعَّالة.

في دراسةٍ أعدَّتها أريج الجمزي[40]، معتمدةً على عينة مكونة من 417 مشاركًا من خبراء في وزاراتٍ وهيئاتٍ مختلفة في مشروع نيوم، تم تحديد 11 عاملًا من عوامل المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات العملاقة، مثل التحديات ذات الصلة بتصميم المشروع، والعقود، والتشغيل، والقوى القاهرة، والموارد البشرية، والتمويل، والتكنولوجيا، والبيئة السياسية، والبيئة، والثقافة المجتمعية، والجوانب القانونية.

وقد تبين أن أكثر هذه المخاطر تأثيرًا في مشروع نيوم تتمثل في مخاطر الموارد البشرية والتكنولوجيا، حيث بلغ متوسط التأثير لكلٍ منهما (4 من 5)، تليها المخاطر التعاقدية (3,9)، مما يعكس الحاجة الماسة إلى كفاءاتٍ بشرية متخصصة وتقنيات متقدمة لتنفيذ المشروع. أما المخاطر ذات التأثير المنخفض، فقد شملت المخاطر البيئية (2,7)، القانونية (2,5)، وقوة قاهرة (2,2) وتشمل تلك المخاطر الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو الجوائح أو الصراعات. التقييم المنخفض هنا يشير إلى أن مثل هذه المخاطر تُعد غير مرجحة، أو أن المشروع وُضع ضمن بيئة يُفترض أنها مستقرة نسبيًا، على الأقل في المدى القصير.

فعلى الرغم من أن مشروع نيوم يُعد أحد أكثر المشروعات طموحًا في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، بل على مستوى العالم بأسره، إلا أنه يواجه عدة تحديات يمكن تصنيفها -استخلاصًا مما سبق- على النحو التالي:

- مالية: خفضت المملكة ميزانيات نيوم في 2024، وقلصت مشروع “ذا لاين” من 170 كم إلى 2,4 كم فقط، وهذا يعود لضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية مقارنةً بالتوقعات والأهداف المنشودة.

- بيئية: الاعتماد على تحلية المياه يُثير مخاوف بيئية، فرغم شعار المشروع بالاستدامة، ثمة مخاوف كبيرة من تدمير النظم البيئية والتنوع الحيوي، والاستهلاك المفرط للطاقة والمياه، في مشروعات مثل التزلج الصناعي في “تروجينا” واليخوت في “سندالة”.

- اجتماعية وحقوقية: أدى تطوير مشروع نيوم بالفعل إلى تهجير قبائل بدوية دون تعويضٍ كافٍ، وتعرضت المملكة لانتقاداتٍ من منظمات حقوق الإنسان حول عمليات إخلاء قسري وقمع عنيف للسكان المحليين. ومن المرجّح أن تُنفذ أعمال البناء بواسطة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين لا يتمتعون بحقوقٍ تُذكر، ولا بحريةٍ كافية. رصد تقرير منظمة “القسط” لحقوق الإنسان[41] البعض من هذه الانتهاكات، وحذر الشركات من التورط في انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة المرتبطة بالمشروع، ودعاها لاستخدام نفوذها للمطالبة بالإصلاح، والإفراج عن المعتقلين من قبيلة الحويطات وهي قبيلة عربية عريقة تقطن في شمال غرب المملكة العربية السعودية -تحديدًا في المناطق التي تم اختيارها لإقامة مشروع نيوم. كما أكد التقرير على ضرورة الامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كذلك ما يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث اعتماد المشروع على مئات الآلاف من العمال المهاجرين ضمن نظام الكفالة، الذي يُقيد حرياتهم ويجعلهم عرضةً للاستغلال، في ظل ظروف عمل قاسية وضعف قوانين الحماية.

من التحديات الحقوقية أيضًا الرقابة الرقمية، فمدينة “ذا لاين” تُثير بعض المخاوف بشأن الخصوصية وغياب الشفافية في جمع البيانات، مع سجل السعودية في مراقبة الناشطين.

- تصميم غير واقعي: يُشكك خبراء في جدوى تصاميم نيوم، مثل مدينة “ذا لاين” التي تفتقر إلى مقومات العيش العملي، كما أن السعودية لها سجل سابق في مشروعات لم تكتمل، كبرج جدة والذي بدأ في 2013 لكنه توقف لسنوات وما زال غير مكتمل حتى إعلان شركة المملكة القابضة استئناف أعمال البناء في 2025[42]، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي لم تُحقق الأهداف سواء استيعاب عدد أكبر من السكان أو جذب قدر معين من الاستثمارات.

خاتمة:

تُشكل المشروعات العملاقة في الدول النامية رهانًا مزدوجًا بين الطموح والواقع، حيث تسعى هذه الدول إلى تحقيق قفزات تنموية سريعة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية. وفي دول الخليج عمومًا، وفي المملكة العربية السعودية خصوصًا، ارتبطت هذه المشروعات ارتباطًا وثيقًا بمحاولة تقليل الاعتماد على النفط والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، خصوصًا في ظل وجود بيانات تؤكد احتمالية نضوبه في دول الخليج في خلال عقود قليلة وارتفاع نصيب إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من الدول للنفط، ومن هنا جاءت فكرة مشروع نيوم، الذي يُعد من أبرز وأضخم المبادرات في هذا السياق.

ورغم ما حمله هذا المشروع من آمالٍ في تحفيز الاقتصاد وتحديث البنية التحتية وتعزيز الابتكار، إلا أن هذه الطموحات تصطدم بتحدياتٍ جوهرية تتعلق بالتمويل، والإدارة، والشفافية، إلى جانب آثارها البيئية والاجتماعية والحقوقية. وقد أظهر مشروع نيوم بوجهٍ خاص التناقض بين الخطاب التنموي الطموح والممارسات الميدانية التي أثارت انتقاداتٍ واسعة، سواء من حيث الإخلاء القسري للسكان، أو غياب المشاركة المجتمعية، أو الانتهاكات المحتملة لحقوق العمال والبيئة.

من هنا، يُصبح من الضروري أن تخضع هذه المشروعات العملاقة لتقييمات واقعية ومستقلة تأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة، وحقوق الإنسان، والمصلحة العامة، بل تكون مرشدًا لما يمكن أن تكون عليه مدن المستقبل. فبدون رؤية شاملة تُراعي هذه الجوانب، قد تتحول هذه المبادرات من أدواتٍ للتنمية إلى مصادر جديدة للفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وتفقد قدرتها على تحقيق التغيير الإيجابي المنشود.

—————————————————-

الهوامش:

[1] إيمون باتلر، آدم سميث: مقدمة موجزة، ترجمة علي الحارس، ( القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014)، ص44.

[2] Yazan Abu Aisheh, Lessons Learned, Barriers, and Improvement Factors for Mega Building Construction Projects in Developing Countries: Review Study Sustainability 2021, 13 (19), pp. 106-78.

[3] Carlos Caldas & Ashish Gupta, (Critical factors impacting the performance of mega projects”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 24 No. 6, pp. 920-934.

[4] Yongkui Li et al. “Navigating the Future of Megaprojects Sustainability: A Comprehensive Framework and Research Agendas.” International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 17, No. 3, 2024, pp. 533-561.

[5] Ibid, p.526.

[6] Yazan Abu Aisheh, Op. cit., p. 6.

[7] Retno Wulan, Budi Hartono and Andi Rahadiyan Wijaya, Clarifying Megaproject Complexity in Developing Countries: A Literature Review and Conceptual Study.” International Journal of Engineering Business Management, vol. 13, 2021.

[8] Ibid.

[9] Retno Wulan, Budi Hartono and Andi Rahadiyan Wijaya, Op. cit., p. 3.

[10] Nikhaphone MACKHAPHONH , Megaprojects in Developing Countries and their Challenges International Journal of Business, Economics and Management Works, Vol. 4, Issue 11, November 2017, PP. 6-12.

[11] موسوعة الجزيرة، مصطلح الفيل الأبيض، معناه ومدلولاته، 13 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/KyEl

[12] د. محمد فؤاد يكتب: عن الفيل الأبيض.. الدعم وأشياء أخرى، الوطن، 1 يونيو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/ofiX

[13] Nikhaphone Mackhaphonh, Megaprojects in Developing Countries and their Challenges International Journal of Business, Op. cit.

[14] William Noah Glucroft , Berlin’s new airport: A story of failure and embarrassment, DW, October 31, 2020, available at: https://2h.ae/yxtd

[15] Toula Drimonis, “The Money Pit That Is Montreal’s Olympic Stadium“, The Walrus Canada’s Conversation, Apr. 16, 2024, accessed at: 7 April 2025, available at: https://2h.ae/AbHE

[16] Tower of Failure: Ryugyong Hotel in North Korea, Structural Analysis and Design Software, available at: https://2h.ae/KVOM

[17] Anythingbutpaella, Ciudad Real’s Ghost Airport, 6 December 2023, available at: https://2h.ae/fgMB

[18] ميرزا حسن القصاب، ما بعد النفط: تحديات البقاء في دول الخليج العربية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021)، ص ص 52-53.

[19] علي عبدالرءوف، من مكة إلى لاس فيجاس: أطروحات نقدية في العمارة والقداسة، (القاهرة: دار مدارات للأبحاث والنشر، 2014) ص.108.

[20] دول الخليج تسعى لبناء أطول ناطحات السحاب في العالم.. والكويت قد تحطم الرقم القياسي، جريدة الأنباء الكويتية، 10 سبتمبر 2024 ، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/kezd

[21] للمزيد عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، موقع روح السعودية، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/RZko

[22] للمزيد عن مركز الملك عبدالله المالي، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/fMyW

[23] للمزيد من المعلومات عن مدينة مصر في أبو ظبي، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/DSvQ

[24] Statistical Review of World Energy, Report, 2024 | 73rd edition, energy institute, p.22.

[25] تغريد قاسم محمد، اقتصاد ما بعد نضوب النفط: أثر التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، مجلة المشكلة الاقتصادية والتنمية، المجلد 2 ، العدد 2، ص91-136.

[26] ميرزا حسن القصاب، مرجع سابق، ص.67

[27] Oil Left in the World, Worldometer website, available at: https://www.worldometers.info/oil/

[28] علاء زهران، مراجعة كتاب ما بعد النقط، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 32، العدد 1 ، مارس 2024 ، ص ص 15-27، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/AHwL

[29] ميرزا حسن القصاب، مرجع سابق، ص87.

[30] المرجع سابق، ص82.

[31] Neom:A human rights and environmental impact assessment, Business & Human Rights Resource Centre, November 2024, available at: https://2h.ae/eRsh

[32] Ibid.

[33] Deyan Sudjic, Welcome to Neom, Saudi Arabia’s desert dystopia in the making, Prospect, 23 March 2023, available at: https://2h.ae/MoTt

[34] Sugandhi , Seven Years of Saudi Arabia’s NEOM Project: Prospects and Challenges, Indian Council of World Affairs, 24 January 2025, avilable at: https://2h.ae/rSSi

[35] Ibid.

[36] Areej Algumzi, Risks and Challenges Associated with NEOM Project in Saudi Arabia: A Marketing Perspective. Journal of Risk and Financial Management. Vol. 16, No. 2, 2023, p. 96.

[37] Ali Dogan, Saudi Arabia’s Neom Diplomacy, Carnegie endowment , March 2021, available at: https://2h.ae/iHAg

[38] Ali Dogan, Op. cit.

[39] Mordechai Chaziza and Carmela Lutmar, Saudi Arabia’s Niche Diplomacy: A Middle Power’s Strategy for Global Influence, World, Vol. 6, No. 2, 2025, p. 65, available at: https://doi.org/10.3390/world6020065

[40] Areej Algumzi, Op. cit., p. 7.

[41] Neom:A human rights and environmental impact assessment, Op. cit.

[42] سيصبح أطول مبنى في العالم.. “المملكة القابضة” تستأنف أعمال بناء “برج جدة”، موقع العربية، 21 يناير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/r1lp1

نشر هذا التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد 38 – يوليو 2025