الاقتصاد السياسي للجوء.. السودان نموذجًا

مقدمة:

اندلعت شرارة الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع من ناحيةٍ وقوات الجيش من ناحيةٍ أخرى في الخامس عشر من أبريل عام 2023، وشهد معها السودان تغيرًا جذريًّا فيما يتعلق بأزمة اللجوء، فبعد أن كان السودان ثاني الدول الأفريقية المضيفة للاجئين؛ حيث استضاف 1.13 مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان بالإضافة إلى لاجئين إريتريين وإثيوبيين، تحول المشهد في أبريل 2023، فانخفض عدد اللاجئين غير السودانيين في السودان إلى 0.9 مليون لاجئ، بينما ارتفع عدد النازحين داخليًا في السودان من 3.55 مليون عام 2022 إلى 10.54 مليون عام 2024، كما لجأ حوالي 2.49 مليون سوداني إلى الدول المجاورة بحثًا عن الأمان، وفقًا للتقاريرٍ الرسمية[1].

ولا تُعد الأزمة الحالية وليدة اللحظة، كما لا يمكن اختصارها في كونها مواجهة مسلحة بين طرفين، بل هي تراكم عقودٍ من الفشل التنموي الممنهج واضطراب مشروع الدولة برمته بما يتضمنه من تفكك النسيج المجتمعي والسياسي.

ونظرًا لتميز تلك الحالة السودانية، ندرس ظاهرة اللجوء السوداني وذلك من مدخل الاقتصاد السياسي للجوء نظرًا لكونه لا يُصنِّف اللجوء على أنه ظاهرة اجتماعية فقط، بل يدمج الأبعاد السياسية والاقتصادية، ويحتج بأن الظاهرة تتمخض عن تفاعل بين ديناميكيات القوة وتوزيع الموارد والهياكل الاقتصادية العالمية[2].

فيما يلي نناقش قضية اللجوء السوداني من منظور الاقتصاد السياسي في ضوء النقاط التالية:

أولا– منظور الاقتصاد السياسي للجوء.. في ضوء سمات الاقتصاد السوداني.

ثانيًا– أبعاد أزمة اللجوء السوداني الحالي.

ثالثًا– الجهود الإغاثية من قبل الدول والمنظمات الإنسانية.

أولاً- منظور الاقتصاد السياسي للجوء.. في ضوء سمات الاقتصاد السوداني

يحسن في البداية أن نميز بين مفهومي اللجوء أو الهجرة القسرية في مقابل الهجرة الطوعية، فالسمة الأصلية للجوء هي الاضطرار، وذلك عكس الهجرة الطوعية، إذ إن المهاجرين القسريين مجبرون على الانتقال في أغلب الأحيان نظرًا لوقوع اضطرابات شديدة كالحروب والصراعات الأهلية والكوارث الطبيعية. لذا؛ تتسبب عملية النزوح في صدمةٍ نفسية وجسدية عميقة، وفقدانٍ مفاجئ للمنازل والممتلكات ووضع اجتماعي واقتصادي مضطرب وغير واضح الملامح في البيئة الجديدة، مما يخلف آثارًا عميقةً وبعيدة المدى على كلٍ من النازحين والمجتمعات النازحة وكذلك المجتمعات المضيفة[3].

يتطلب فهم اللجوء في العصر الحديث إدراك التحولات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على صياغة المفاهيم المختلفة مثل أنظمة الهجرة، والنزوح، والسلب، والاستعمار، ورسم الحدود، والقومية، والعنصرية وما يترتب على ذلك من تمييزٍ بين “المهاجر” و”غير المهاجر”[4]، وما يتبع هذه الأمور من عنفٍ وفرض حدود ومراقبة وتجريم[5].

كما يتطلب ذلك تحليل العلاقة بالرأسمالية وأثرها في تزايد موجات الهجرة والنزوح طالما بقي مقصد تراكم رأس المال قائمًا، فتراكم رأس المال العالمي يستلزم عمليات سلب دائمة، وتتسم الحركة الدورية لرأس المال بتوالي فترات النمو السريع وفترات الركود، وهو ما يعني عدم القدرة على تحمل عمالة دائمة والحاجة إلى احتياطي ضخم من العمالة زهيدة التكلفة القابلة للاستغلال، وهو ما يمكن الحصول عليه من موجات المهاجرين والنازحين قسريًا، بالتالي فإن بنية الاقتصاد السياسي العالمي تًكرس لاستدامة ظاهرة الهجرة القسرية[6].

ومن ثم، فإن الاقتصاد السياسي يُلهمنا في فهم النزوح على حقيقته، بمعنى فهم الأبعاد المختلفة المتشابكة التي أنتجته بما يفيد عند صياغة الحلول، فلا تقتصر مشكلة اللجوء في توصيفها وحلها عمليًا على البعد الإنساني -رغم أهميته-[7] لأن مثل هذا الاقتصار يُتيح للفاعلين السياسيين والاقتصاديين المستفيدين من اقتصاد الصراع التنصل من مسؤولياتهم عن نشوب الصراعات واستدامتها.

وفي ضوء مقولات الاقتصاد السياسي للجوء باقتراباته المختلفة، يمكن وضع عدة تفسيرات لظاهرة اللجوء الحالي في السودان، وهو ما سيلي عرضه. مع العلم أن الاقتصاد السياسي السوداني يعاني معضلة “الغبن التنموي” بين الأقاليم السودانية[8]، مما يخلق سماتٍ هيكلية تجعل ظاهرة اللجوء (الهجرة القسرية) نتيجة طبيعية ومستدامة، لا سيما مع ملاحظة انهيار مؤشرات التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن أجندتها التي تصبو إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

1– الاقتصاد السياسي الهيكلي والاضمحلال المؤسسي:

ورث الاقتصاد السوداني إرثًا ثقيلا من الإخفاقات البنيوية المتراكمة على مدى عقود، وتقزمت المؤسسات بل توجهت إلى العمل لصالح النخب الحاكمة بدلا من توجهها لصالح الدولة السودانية، وهو ما يُنافي الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يقضي بالسعي إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما أجهضت هذه الإخفاقات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بإيجاد العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومن أهم هذه الإخفاقات:

أ) هيمنة الاقتصاد الريعي وغياب التنمية الاقتصادية الحقيقية

غابت الأهداف التنموية عن خطط الحكومات المتعاقبة، واعتمدت الحكومات الاقتصاد الريعي القائم على استخراج الموارد والخضوع لهيمنة رأس المال الأجنبي عوضًا عن تحقيق تنمية شاملة، فقبل ثورة ديسمبر 2018 اعتمد النظام على عائدات النفط وحقق قدرًا من الاستقرار السياسي مما حماه من مغبة شُح مصادر النقد الأجنبي من خلال الاستثمارات أو الاقتراض الخارجي، نظرًا لتصنيف السودان كإحدى الدول الراعية للإرهاب[9].

مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد انفصال جنوب السودان في يناير 2011 فُقِد أكثر من 75% من النفط الذي مثل ما يربو على نصف إيرادات الحكومة السودانية و95% من قيمة صادراتها، فتأزم النظام لغياب بدائل تنموية جادة، ولجأ إلى الذهب لإنعاش الاقتصاد السوداني المنهار، فقفز إنتاج الذهب من 7 أطنان عام 2008 إلى 90 طنًّا عام 2017، وأصبح يمثِّل ما تبلغ قيمته 57% من قيمة صادرات السودان عام 2017، لكن أكثر من نصف هذه الكمية تُهرب خارج القنوات الرسمية نظرًا لعجز الدولة عن إحكام الرقابة على إنتاج الذهب وتصديره[10].

وفي هذا الإطار، ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي، وانهارت قيمة الجنيه السوداني، وارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 68.94% في نوفمبر 2018 أي قبل شهر من اندلاع الثورة[11]، ولم تنجلِ الأزمة الاقتصادية الهيكلية بسقوط نظام البشير.

ب) غياب العدالة بين الحضر والريف (إشكالية المركز والهامش)

يُمثل السودان الحديث مثالا صارخًا على الغبن التنموي بين الحضر والريف منذ قيام الدولة حتى اللحظة الراهنة، وتجلى ذلك في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمناطق الحضرية وسكانها مقابل تهميش الأقاليم. كما جرى اصطفاء أفراد المؤسسات الأمنية خاصة مؤسسة الجيش السوداني من أهل الحضر، فضلًا عن تهميش دعم الصناعات الزراعية في الأقاليم والتي يمكن أن تسهم في عملية التنمية[12]، فشجع الغبن وعدم العدالة الهجرة القسرية.

ج) تزاوج الثروة والسلطة

ويعني ذلك هيمنة نظام اقتصادي يتوقف فيه تراكم الثروة والنفوذ على العلاقات والمصالح المتبادلة بين التجار ورجال الأعمال وكبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين، وتخدم عملية التراكم هذه مصالح طبقة أو أفراد على حساب المصلحة العامة. وقد أدى ذلك إلى تداعياتٍ كارثية؛ حيث تجاوزت نسبة السودانيين الواقعين تحت خط الفقر نسبة 65% عام 2020، كما احتل السودان المرتبة الخامسة عالميًا في معدلات البطالة، وترافق ذلك مع انسحاق الطبقة الوسطى وضعف الهياكل النقابية وتحولها إلى التبعية للنظام الحاكم[13].

د) الهيمنة العسكرية الأمنية

لم يكن للهيكل السابق أن يتحقق دون عنفٍ هيكلي منظم يُرسي دعائم الدولة ويضمن هيمنة ونفوذ النخبة الحاكمة، وهو ما قام به الجيش السوداني منذ الاحتلال البريطاني حتى عهد البشير، وزاد عليها ميليشيات عسكرية نشأت لصالح النظام وتغول نفوذها حتى أضحت تنافس القوات المسلحة وهي ميليشيا الجنجويد التي تطورت إلى قوات الدعم السريع[14].

2– المنظور الماركسي الجديد ونظرية التبعية:

تتَّسم سياقات ما بعد الاستعمار في الدول الأفريقية -ومنها السودان- بالتبعية الاقتصادية لاقتصادات المركز، مما يقف حجرة عثرة دون تحقيق التنمية[15]، وترسخت هذه التبعية من خلال تشكيل طبقة برجوازية تجارية وزراعية من إعادة توزيع الأراضي، وإدماج التكوينات الاجتماعية في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، كما توجه الإنتاج لتلبية احتياجات رأس المال العالمي وليس الاحتياجات المحلية، مما فاقم أزمات التهميش وعدم العدالة. وحتى بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير، أُعيد إنتاج هياكل جهاز الدولة الاستعماري ولم تتغير طبيعة التحالف المسيطر تغيرًا جوهريًّا[16].

ولعل إحدى أهم الخطوات التي كرست هذه التبعية تبني جبهة الإنقاذ على يد البشير المشروع النيوليبرالي تحت الإشراف المباشر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وانسحاب الدولة من إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتخلصها من الأصول، وتقليص عدد العاملين في القطاع العام وكذلك ميزانيته، فضلا عن انسحاب الدولة من تنظيم سوق العمل واقتصار دورها على تهيئة البيئة الاقتصادية للاستثمارات[17].

ومن صور التبعية ترك ثروات البلاد تُدار من قبل القوى الخارجية أو تُدار لصالحهم، ومن صور ذلك في السودان:

– إدارة الموانئ السودانية: يحاول الفاعلون العالميون والإقليميون البحث عن موطئ قدم لتثبيت وجودهم في أفريقيا عمومًا والسودان خصوصًا، لاعتبارات الجغرافيا والاقتصاد، وتُعد مساعي السيطرة على الموانئ والمنافذ التجارية من أهم حلبات المنافسة، ومن أمثلة المساعي في ذلك:

* عقدت موسكو اتفاقًا مع البشير لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر لمدة 25 عامًا مع إمكانية التجديد لمدة 10 أعوام، كما دعت روسيا لبناء سكك حديدية تربط السودان ببقية أفريقيا عام 2017، وبالتالي إحكام القبضة الروسية على الموارد والتجارة الأفريقية. بعد تشكيل السلطة الانتقالية، تمّ تجميد هذا الاتفاق مع روسيا.

* وقعت الحكومة التركية اتفاقًا مع حكومة البشير عام 2017 قضى بسيطرتها على ميناء سواكن.

* وقعت قطر اتفاقًا مع حكومة البشير قبل بداية الحراك الثوري قضى بتملكها حقوق إدارة ميناء على البحر الأحمر بقيمة 4 مليارات دولار، كما اشترت أراضٍ زراعية في السودان لتأمين أمنها الغذائي عقب توسّطها بين الحكومة السودانية في عهد الجبهة الإسلامية وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وأسفرت الوساطة عن توقيع اتفاقية الدوحة للسلام[18].

– الصراع على الأراضي الخصبة: يحتل السودان المرتبة الثامنة في العالم من حيث حجم الأراضي المزروعة التي تمت السيطرة عليها من رأس المال الأجنبي، حيث يسيطر رأس المال الأجنبي على أكثر من 20% من مجمل الأراضي المزروعة. وقد وظفت بعض الدول في الإقليم قدراتها العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية في إبرام صفقات تقضي بالحصول على أراضٍ زراعية خصبة بتكلفةٍ زهيدة، وفي مقدمة هذه الدول السعودية والإمارات فضلا عن تركيا والصين وكوريا الجنوبية والأردن ومصر والمغرب وصربيا، حيث تسيطر الشركات الزراعية الإماراتية العملاقة على 2.388 مليون فدان، وتسيطر شركة أمطار الإماراتية وحدها على أكثر من 1400000 فدان، بينما تسيطر الشركات السعودية على 745339 فدان، ومن أبرز هذه الشركات شركة الراجحي الزراعية، أما مصر فتعتمد على تأجير أراضي زراعية لمددٍ كبيرة تصل إلى 30 سنة حيث تزرع المحاصيل النقدية مثل القمح والأرز والذرة والحبوب الزيتية[19].

ضربت هذه السياسات عملية التنمية في مقتل، إذ نسفت الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة ويقضيان بالقضاء على كلٍ من الجوع والفقر، فزادت نسب الفقراء والجوعى وكذلك نسب العاطلين عن العمل والمهاجرين من الريف إلى المدينة، فقد بلغ عدد المهددين بالجوع الحاد عام 2022 حوالي 11.7 مليون سوداني، فضلا عن 3 مليون طفل يُعانون سوء التغذية الحاد.

3- ديناميكيات اقتصاد الصراع (فشل النمو الاقتصادي):

يمكن القول إن السودان مبتلى بلعنة الموارد الطبيعية، حيث عمقت تفاعلات الفاعلين المختلفين حيال هذه الموارد سواء ما يتعلق بالحصول عليها أو استغلالها أو إنتاجها أو توزيعها الصراعات ووسعتها[20]، مما حال دون تحقق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

يحفل تاريخ السودان بالصراع على جغرافيته وموارده النفطية وأراضيه الزراعية بين مختلف الشرائح المجتمعية، فدار صراع على الموارد النفطية انتهى بانفصال جنوب السودان الغني بالذهب والعاج إلى جانب النفط على أراضيه أيضًا، وتلاه صراع آخر أيضًا بين الحكومة السودانية وإقليم دارفور على الموارد الزراعية والأراضي والثروة الحيوانية في التسعينيات، وبعد انفصال الجنوب صار الصراع على الذهب بين مختلف الفاعلين في السودان، وفي كافة الصراعات جرى اتهام جميع الأطراف بانتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان.

تفاقمت الأزمة خلال العقود الثلاثة الماضية مع توزيع النظام المصالح الاقتصادية على القوى الرئيسية لضمان ولائها بدلاً من توظيفها في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وقد نالت النخبة الحاكمة والقيادات العسكرية والأمنية نصيب الأسد من الموارد فضلا عن الميليشيات التي اعتمد عليها نظام البشير لمواجهة حركات التمرد المختلفة مثل الجنجويد[21]. وعقب سقوط البشير، اتجهت القوتان العسكريتان الرئيسيتان إلى تعزيز نفوذهما الاقتصادي[22]، وبالتالي أضحى الصراع مصدرًا للتربح وتعزيز النفوذ الاقتصادي بدلا من الاستثمار في تجربة تنموية حقيقية تنهض بالسودان.

وقد كرس ذلك الهيمنة الأمنية والعسكرية على المقدرات الاقتصادية، وتتجلى أبرز ملامح هذه الهيمنة فيما يلي:

– اتساع نصيب قطاع الأمن من الموازنة العامة على حساب القطاعات الأخرى التي تخدم ملفات مدنية.

– خصخصة معظم الشركات الحكومية في السودان ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عقب وصول البشير للسلطة.

– سيطرة الفاعلين العسكريين، سواء القوات المسلحة أو جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو قوات الدعم السريع، على الموارد الطبيعية والأرباح الناتجة عنها.

– تطوير قوة اقتصادية ضخمة للجيش السوداني مستفيدًا من الإعفاءات الضريبية لكبار العسكريين[23].

ولم يقتصر ابتزاز الموارد الاقتصادية على الفاعلين السودانيين فقط، بل امتد إلى الفاعلين الإقليميين وفي مقدمتهم الإمارات للسيطرة على ثروات السودان -وعلى رأسها الذهب- فأرست اقتصادًا صراعيًّا أو اقتصاد حرب يُعيد إنتاج الصراع تلقائيًا ويترك تداعيات خطيرة على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي يدفع حركة النزوح دفعًا. هذا إضافة إلى الفاعلين الدوليين الذين تُمثلهم الشركات الصينية والهندية والماليزية[24].

4– الاقتصاد السياسي البيئي:

يُعَدُّ التغير المناخي وما يُعرف بالهجرة البيئية أحد محركات أزمة الهجرة عمومًا بما في ذلك النزوح القسري في السودان، فخلال الأزمة الأخيرة تضافرت الهشاشة البيئية مع الاضطرابات السياسية فشجعت حركة النزوح القسري داخل السودان وخارجه[25]. وهو ما يشير إلى الفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة، وهما الهدفان الثالث عشر (العمل المناخي) والخامس عشر (الحياة في البر)، وهما لا ينفكا عن أهداف التنمية المتعلقة بتحقيق السلام والعدل المدرجة ضمن الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

تأثر السودان مؤخرًا بتعاقب موجات من الجفاف والتصحر بسبب التغيرات المناخية، مما كان له بالغ الأثر على الثروتين الزراعية والحيوانية في بلدٍ يرتكز على هاتين الثروتين بنسبة 80%، فبرزت بوادر صراع على الموارد حيث يعاني أكثر من 43% من السودانيين من نقص الغذاء الحاد[26]. كما أن الإشكالات البيئية الموروثة سلفًا من إزالة الغابات والغطاء النباتي، والاستخدام الزائد للمبيدات والمواد الكيميائية عمومًا، ودور الزراعة الأحادية الذي يعتمد على زراعة محصول نقدي واحد، فاقمت الإشكالات البيئية مثل الجفاف والتصحُّر[27]، وكلها عوامل تعزز حركة النزوح والهجرة.

كما أن النزاع الحالي يؤثر على الموارد البيئية سلبًا، فمثلا يُفاقِم نهب أشجار الصمغ العربي على يد قوات الدعم السريع التصحر، كما أن تعدين الذهب يُدمر الأراضي والأنهار نظرًا لاستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد[28]. ويُعزز هذا التدهور البيئي حركة النزوح نظرًا لتأثيره على الصحة العامة ورفاهية الإنسان، كما يؤجج الصراع على الموارد.

ويمكن القول إن ديناميكيات إعادة إنتاج الهجرة القسرية في السودان تنافي أهداف التنمية المستدامة شكلاً ومضمونًا، والجدول التالي يلخص ذلك:

| أهداف التنمية المستدامة | مثال للمقصد الذي يحفظه | مؤشرات الهدف في السودان |

| الأول: القضاء على الفقر | الرخاء الاقتصادي | 65% من السكان تحت خط الفقر. |

| الثاني: القضاء على الجوع | الأمن الغذائي | 11.7 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد. |

| الثاني: القضاء على الجوع | صحة الطفل | 3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية. |

| الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد | الاقتصاد | اقتصاد ريعي يعتمد على استخراج الموارد (الذهب، الأراضي) وهيمنة رأس المال الأجنبي. |

| السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية | الحوكمة | هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، وتهميش تاريخي بين المركز والأطراف. |

| الثالث عشر: العمل المناخي

الخامس عشر: الحياة في البر |

البيئة | تفاقم التصحر والجفاف، وتدهور الموارد الطبيعية بسبب التعدين غير المنظم. |

جدول (1): من مؤشرات التنمية المستدامة في ظل اللجوء بالسودان[29].

ثانيًا- أبعاد أزمة اللجوء السوداني الحالية:

تتنوع أبعاد أزمة اللجوء بين الداخل والخارج، وفيما يلي تفصيل ذلك:

1- أبعاد الأزمة وتداعياتها على الداخل السوداني:

أ) طبيعة الفاعلين المحليين والمقدرات الاقتصادية التي تعزز قوتهم

تدور رحى التفاعلات الحالية في السودان بين فاعلين رئيسيين هما الجيش في مقابل قوات الدعم السريع، ويتمتع كلاهما بنفوذٍ اقتصادي قوي يسعى إلى تعزيزه سعيًا حثيثًا على حساب أي اعتباراتٍ أخرى، ولعل هذا ميراث الأنظمة السالفة خاصةً نظام الإنقاذ الذي شهد تغول الدور الاقتصادي للجيش والذي بقي حتى اليوم، وفيما يلي نفصل في ركائز القوة الاقتصادية لكلا الطرفين.

تغوَّل الجيش اقتصاديًّا من خلال ثلةٍ من الشركات الرمادية التي تُهيمن على الأنشطة الاقتصادية السودانية، وعلى الرغم من العجز عن تحديد مدى إسهام هذه الشركات في الإنتاج إلا أن وزنها الاقتصادي ثقيل، وفيما يلي نضرب أمثلة لبعض الشركات في المجالات المختلفة تخضع للجيش مباشرةً وليس لوزارة المالية:

| المجال | الشركات |

| مجال التصنيع الحربي | |

| مجال التصنيع | – مجمَّع سارية للصناعات والأحذية.

– شركة سونا غاز المتخصصة في غاز الوقود. – مجموعة شركات ومحطات بشائر للبترول ومشتقاته. – مجموعة شركات جياد لتصنيع السيارات والشاحنات وقطع الغيار. |

| مجال الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية | – مصانع لتعليب الفاكهة والخضروات.

– مصانع للزيوت والصابون. |

| مجال الطيران | – مجموعة الصافات القابضة للطيران المتخصصة في تصنيع وصيانة الطائرات وقطع غيارها. |

| مجال صناعة الغزل والنسيج | – مصنع سور، أكبر مصانع الغزل والنسيج. |

| مجال المالية والتأمين | – شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين. |

| البنوك | – بنك أم درمان الوطني (ثاني أكبر بنك في السودان بعد بنك الخرطوم). |

| مجال الإنتاج الزراعي والحيواني | – شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة، التي تتحكم في تصدير نسبة كبيرة من الصادرات الزراعيَّة والحيوانيَّة السودانيَّة، وهي تتضمَّن ست شركات متخصصة تباعًا في تصدير لحوم الأبقار، ولحوم الأغنام والجمال، والمنتجات الجلديّة، والأسماك والبحريات، والدواجن والطيور، والأعلاف والمنتجات البستانيّة.

– شركة زادنا القابضة. |

| مجال المقاولات والإنشاءات | شركة بروج الاستشارية، وشركة بروج للمقاولات، وشركة شواهق الهندسية، وشركة الأشغال الهندسية، وشركة النصر للإسكان، وشركة روينا للإنشاءات، وشركة عزة للنقل. |

| مجال الخدمات الطبيَّة والمستشفيات | – الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبيّة، ويتضمن عددًا من الشركات المتخصصة في صناعات الأدوية والمعدات الطبيّة، من ضمنها شركة علياء. |

| القطاعات التجارية والاقتصاديَّة | – شركة الحلول المتكاملة، ومثل شركة أقلام للدعاية والإعلان، وغيرها من الشركات. |

جدول (2): الشركات التابعة للجيش السوداني في القطاعات المختلفة[30]

في المقابل، يمتلك الدعم السريع شركات كبرى في السودان في مجال الذهب، ومنها شركة الجنيد التي يمتلكها شقيق حميدتي -زعيم الدعم السريع- وحميدتي أحد أعضاء مجلس إدارتها، كما تحتفظ قوات الدعم السريع بحسابٍ مصرفي باسمها في بنك أبو ظبي في الإمارات[31]. وكشف تقرير صادر عن مجلة جلوبال ويتنس أن شركة كالوتي الإماراتية حصلت على أكثر من 17 طنًا من الذهب من خلال شركة الجنيد خلال الفترة (2012-2019)، كما قدرت حجم عائدات الذهب بما يتجاوز 123 مليون دولار خلال الفترة 2014-2016[32].

ب) الأبعاد الإنسانية

فاقمت الأزمة الحالية الوضع الإنساني في السودان، فوفقًا لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد من يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية عام 2024 -أي بعد عام من اندلاع الصراع- 25 مليون شخص -بينهم 14 مليون طفل-، بينما يُعاني 17.7 مليون شخص انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي وهي نسبة تعادل ثلثي السكان تقريبًا، كما يقف حوالي 4.9 مليون شخص على شفا المجاعة. ويُقدر عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد عام 2024 بحوالي 3 ملايين ونصف، منهم 700 ألف طفل يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة بجانب الغذاء. وأما بالنسبة للنزوح، فقد فر أكثر من 8.6 مليون شخص (أي حوالي 16% من السكان) من منازلهم منذ اندلاع الصراع (ويشمل ذلك النزوح القسري داخل السودان وخارجه)، ويقدر عدد الأطفال النازحين بحوالي 5 ملايين طفل وهو الرقم الأكبر عالميًّا[33].

وعلى الرغم من هذا الوضع الفادح، إلا أن التمويل المتاح لتلبية الاحتياجات الإنسانية لا يزال ضئيلا للغاية، حيث تبلغ تكلفة توفير المساعدات لحوالي 14.7 مليون شخص بحلول نهاية 2024 حوالي 2.7 مليار دولار وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، لكن ما حصل عليه المكتب حتى أبريل 2024 لم يتجاوز 5.8% من هذا الرقم (أي ما قيمته 155 مليون دولار)[34].

كما تُشكل الفئات الضعيفة الغالبية العظمى من اللاجئين، حيث يشكل النساء والأطفال نسبة تبلغ 79% من إجمالي اللاجئين السودانيين المسجلين، كما يبلغ عدد الأطفال بين اللاجئين المسجلين 657463 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5-17 عامًا (أي في أعوام الدراسة) ممَّا يجعل الحاجة إلى إيجاد فرص تعليم لهم حاجةً ملحة وعاجلة[35].

ج) الأبعاد الاقتصادية

انكمش الاقتصاد السوداني بفعل الصراع، وقد تجلى ذلك في عددٍ من المؤشرات كما يلي:

– انكماش الناتج المحلي الإجمالي: انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة بلغت حوالي 12% عام 2023، وحوالي 18.3% عام 2024؛ نظرًا لتعطُّل الإنتاج وتدمير البنية التحتية وانهيار النشاط الاقتصادي. ومن أكبر مسببات انكماش هذا المؤشر الضرر الذي لحق بالقطاع الزراعي والمشتغلين فيه، وما يتعلق به من تصنيع غذائي في بلد زراعي بالأساس حيث الزراعة هي النشاط الذي يعتمد عليه غالبية السودانيين لتدبير معايشهم[36].

– ارتفاع معدل التضخم: تستتبع الأزمات السياسية والأمنية تبعات اقتصادية، ومن أبرزها التضخم، والذي يؤثر على معايش المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، وقد بلغت نسبة التضخم حوالي 256.17% عام 2023بعد أن كانت 138.8% عام 2022. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع حتى بلغت نسبة الزيادة حوالي 45% عام 2023، مما يقلص القدرة الشرائية للمواطنين خاصةً في ظل فقد العديد منهم وظائفه بفعل الظروف السياسية والأمنية[37].

– تدهور البنية التحتية: أفضت الحرب في السودان إلى تدمير البنية التحتية، ونالت العاصمة الخرطوم نصيب الأسد من هذا التدمير، فقد دُمِّر جسر شمبات الرابط بين الخرطوم وأم درمان، إضافة إلى القصر الجمهوري ومعظم أجزاء مطار الخرطوم الدولي، كما دُمِّرت 120 منشأة حيوية وعشرات الأبراج الحديثة التي تنقسم ما بين فنادق ومقرات إدارية فضلا عن المنشآت التعليمية والصحية حيث تم تدمير 80% من المنشآت الصحية[38].

– انهيار سعر الصرف: انهار سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني؛ إذ فقد 50% من قيمته منذ منتصف أبريل 2023، فقد بلغت قيمة الدولار حوالي 588 جنيهًا سودانيًا في ديسمبر 2023، بينما بلغت قيمته في السوق السوداء حوالي 1000 جنيه، وبالتالي تتزايد تكلفة واردات الدولة من الخارج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد معدلات التضخم تبعًا لذلك[39]، كما أعجز ذلك الدولة عن دفع رواتب أعضاء الجهاز الإداري، وزادت معدلات البطالة بنسبة 50%[40].

2- أبعاد الأزمة وتداعياتها خارج السودان:

لعل من أبرز تداعيات الأزمة الحالية أنها فتحت الباب أمام اتساع الأزمة إقليميًّا، سواء من حيث تعدد الفاعلين المؤثرين فيها وكأنها حرب بالوكالة بين القوى المختلفة المتكالبة على ثروات السودان، أو كذلك المتأثرين بالأحداث من الدول المضيفة للنازحين قسرًا من داخل السودان.

تتنوع تكاليف أزمات اللجوء على الدول المستضيفة، ومنها:

– الضغط على الخدمات الأساسية: أُجهِدت الخدمات بفعل ضغط السكان على الدول المضيفة، خاصةً في تشاد وجنوب السودان ومصر. وذلك كما يلي:

* تشاد: تعمل المراكز الصحية بأكثر من 150% من طاقتها الاستيعابية، وتتردى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة نتاج الضغط عليها مما يؤثر على اللاجئين والمواطنين المحليين على حدٍ سواء.

* جنوب السودان: زاد الضغط على مرافق الرعاية الصحية فيها بنسبة 30% في ظل محدودية الإمكانيات الطبية، مما فاقم تدهور الوضع الطبي.

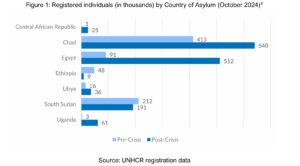

الشكل (1): عدد اللاجئين في أبرز الدول المضيفة لهم قبل الأزمة الأخيرة وبعدها[41]

* مصر: زاد الطلب على الخدمات التعليمية زيادةً كبيرة، خاصةً مع وصول 120 ألف طفل سوداني في سن الدراسة[42].

وتلك الدول الثلاث الأبرز لاستضافة اللاجئين السودانيين، والتي تتوافر أرقام تقريبية بشأن عدد اللاجئين فيها وتكلفة استضافتهم. مع العلم أن هناك دول أخرى هي جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا وليبيا، غير أن تقديرات أعداد اللاجئين فيها وتبعات استضافتهم لا تزال غير متاحة.

– تكاليف اقتصادية: يُقدر عدد اللاجئين السودانيين إلى مصر، على سبيل المثال، خلال الأزمة الأخيرة بحوالي 370 ألف سوداني وفقًا للإحصاءات الرسمية، كما يوجد 4 ملايين سوداني مقيمين بمصر إقامةً كاملة، علمًا أنه يبلغ إجمالي عدد اللاجئين القاطنين في مصر 9 مليون مواطن من شتى الجنسيات[43].

وفقًا لمؤشر BIG MAC، تُنفق مصر سنويًّا على كل لاجئ ما يتراوح بين 12.5 ألف دولار إلى 15 ألف دولار، أي أن بند استضافة كافة اللاجئين في مصر يُقدر بما يتراوح من 110 إلى 120 مليار دولار، بينما يكلفها استضافة الأشقاء السودانيين خلال الأزمة الأخيرة (370 ألف سوداني) ما تتراوح قيمته بين 4.6 إلى 5.5 مليار دولار.

كما يمكن الحديث عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وما يتبعه من تأثيراتٍ على معدل التضخم، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية في سوق العمل وسوق العقارات، وكذلك التداعيات والمسؤوليات المتعلقة بالإنفاق الحكومي[44].

– تكاليف عودة اللاجئين إلى بلادهم: لا يُعد قرار عودة اللاجئين إلى بلادهم أمرًا بالغ اليسر، إذ ترتبط به العديد من الحسابات والقضايا، ومنها:

* تكلفة إعادة الإعمار: قُدِّرت الخسائر المادية للحرب بما يفوق 100 مليار دولار، وهو مبلغ لا يمكن جمعه بسهولة، وبالتالي فإن الاحتمالات أقرب إلى عدم القدرة على إعادة الإعمار خلال أمدٍ قريب، وبالتالي فإن الاستقرار المعيشي للاجئ بعد عودته ليس مضمونًا.

* الاستقرار الاقتصادي: ويعني تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ ومنها معدل التضخم مما يبشر بقدرة المواطن عند عودته من اللجوء على التمتع بالخدمات والسلع، وبالتالي فإن تدهور الاستقرار الاقتصادي يحول دون اطمئنان اللاجئ لقرار عودته إلى بلاده.

* استقرار أوضاع اللاجئين في الدول المستضيفة: مما يجعل قرار عودتهم إلى بلادهم قرارًا مستبعدًا من حساباتهم[45]، وهو ما يعني استمرار تحمل دول الجوار للأعباء الناتجة عن أزمات اللجوء.

ثالثًا- الجهود الإغاثية من قبل الدول والمنظمات الإنسانية

تتحمَّل المؤسسات التالية المسؤولية عن تمويل اللاجئين السودانيين وتنفيذ برامج وإطلاق مبادرات لدعمهم بشكلٍ رئيسي، وهي:

* المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

* مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

* المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

* برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وإلى جانب هذه المنظمات، تُشارك منظمات أخرى في عمليات الدعم ومنها منظمات أممية، وهي: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافةً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، فضلا عن إسهامات الدول المانحة عالميًا وإقليميًا.

وعلى الرغم من تعدد الجهات المانحة، إلا أن أبرز الجهود الإغاثية منذ عام 2024 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير هي النداءات الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة:

1- خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة (HRP) لعام 2024[46]:

| قيمة الاحتياج | ما غطاه التمويل | نسبة ما غطاه التمويل مقارنةً بالاحتياج الفعلي |

| 2695.7 مليون دولار أمريكي |

1893.9 مليون دولار أمريكي |

70.3% |

2– خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة (HRP) لعام 2025[47]:

| قيمة الاحتياج | ما غطاه التمويل | نسبة ما غطاه التمويل مقارنةً بالاحتياج الفعلي |

| 4162.5 مليون دولار أمريكي |

588.4 مليون دولار أمريكي |

14.1% |

3- النداء الشامل (يشمل الاستجابة الإقليمية):

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً في فبراير 2025 لجمع 6 مليارات دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من الأزمة في السودان، سواء داخل السودان أو في دول الإقليم، وهو ما يعكس حجم الأزمة المتعلقة بفجوات التمويل فيما يتعلق بأزمات اللجوء[48].

يُمكن القول إن هذه الجهود تكتفي بمعالجة الأعراض دون التطرق إلى الأسباب العميقة والهيكلية للأزمة، بما قد يمهد لتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، ولا شك أن ذلك لا يكفي. ولذا؛ يقترح البعض إعادة النظر في منهج الربط بين العمل الإنساني والسلام والتنمية HDP Nexus الذي يدعو إلى التعامل مع الأزمات بشكلٍ شمولي يجمع بين معالجة الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلمية، والعمل على حلول استراتيجية بعيدة المدى تُعنى بدعم الزراعة المحلية وتشجيع مبادرات السلام المحلية وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات[49]. ومن ثم، فالجهود الإنسانية لا زالت أسيرة تلبية جانب أوحد من جوانب الاحتياجات العاجلة الراهنة، دون النظر لباقي الاحتياجات أو النظر للمستقبل.

خاتمة وتوصيات:

بالنظر إلى الحالة السودانية وتعقيدات المشهد الاقتصادي السياسي فيها، يلزمنا أولا إعادة تحرير للمصطلحات المختلفة وإدراك سلطة تحديد المفاهيم والمسميات، فالنموذج المعرفي الغربي أنتج بنية الدولة القومية، وحددها ككعبة تدور حولها بقية المفاهيم وما يرتبط بها من ممارساتٍ بما في ذلك اللجوء. بينما تقدم الرؤية الإسلامية طرحًا مغايرًا لقضايا اللجوء بكافة أبعادها، بدايةً من رؤية الأرض وحدود الكيانات السياسية وطبيعة العلاقات بين البشر كبشرٍ وكذواتٍ سياسية، وكذلك أولويات القيم وتدافعها وما يقدم وما يؤخر منها. ويمكن في ضوء هذه المضامين للمفاهيم الاهتداء إلى حلولٍ لأزمات اللجوء المعاصرة تُوازن بين القيمة التي تستبطنها المفاهيم والمصالح التي تدور حولها معايش البشر، ومن الأحكام الفقهية التي قد تفيد في هذا الصدد ما يُعرف بـ “أحكام الديار”، والتقسيمات الجغرافية في ضوء هذه الأحكام.

ويلزمنا ثانيًا قبل البحث عن حلول، فهم تعقيدات الأزمة والوعي بشبكة الفاعلين والمصالح المختلفة فيها كي يتسنى وضع حلول تراعي الأبعاد المختلفة للأزمة، والإفادة مما أنتجه الاقتصاد السياسي لفهم أزمات اللجوء. وهو ما قد يُلفت نظرنا إلى أن استمرار أزمة اللجوء في السودان حاليًا قد يعزى إلى تحقق مصالح بعض الفاعلين طالما بقيت الأزمة، وهو ما يؤدي إلى حرصهم على تثبيت أوضاع هيكلية تجدد ظاهرة اللجوء تلقائيًا.

وأما على الصعيد العملي، فيمكن التفكير في حلولٍ على مستوياتٍ ثلاثة:

* المستوى الطارئ والعاجل: ويشمل هذا المستوى:

– استنفار الجهود الإغاثية على الأصعدة الإقليمية والعالمية لدعم النازحين قسرًا داخل السودان وخارجه، ودعم الدول المضيفة لتعزيز قدراتها في دعم اللاجئين.

– جهود سياسية لإنهاء النزاع وإبرام حوار وطني شامل، بما قد يخلق سبيلاً بديلا للحرب لحل الأزمة، وهذا قد يتضمن الضغط على المجتمع الدولي من خلال أوراق الضغط التي يمتلكها السودان (كالذهب، والموانئ، والثروة الزراعية) لدفع داعمي أطراف النزاع من دول الإقليم إلى تشجيع إبرام اتفاق.

– التفكير في آليات حماية حقوق اللاجئين والمهمشين حتى تنطفئ نار هذه الحرب، ومنها مثلاً الوساطة بين أطراف الصراع لإنشاء مناطق آمنة لا تطالها يد الحرب وتكون ملاذًا آمنًا للفئات الأكثر هشاشة.

– إعادة النظر في منهج الربط بين العمل الإنساني والسلام والتنمية HDP Nexus، الذي يدعو إلى التعامل مع الأزمات بشكلٍ شمولي يجمع بين معالجة الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلمية، والعمل على حلولٍ استراتيجية بعيدة المدى، بحيث تُعنى بدعم الزراعة المحلية وتشجيع مبادرات السلام المحلية وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات[50].

– في حال فشل المفاوضات يلزم بناء شبكة تحالفات لدعم عمل عسكري بأيدي سودانية يوقف الكوارث الإنسانية التي تتم حاليًا، خاصةً ما يتعلق بجرائم الحرب.

* مستوى متوسط المدى: وضع خطط وتنفيذها لتفكيك الهياكل التي تُعيد إنتاج اللجوء ذاتيًا، ومحاولة تعزيز قوة الدولة تدريجيًا بما يدعم استقلالها ويكف يد التدخلات الخارجية، إضافة إلى وضع خطط المراقبة الدولية لتجارة الموارد بما يحفظ على السودان ثرواته والتي يمكن توظيفها لاحقًا في عمليات تنمية حقيقية، فضلاً عن إعادة بناء العقد الاجتماعي وبذل جهود حثيثة للوصول إلى نموذج للحوكمة والعدالة وتقاسم الموارد أكثر ملاءمةً وأقدر على إحداث تفاهمات بين الفاعلين المختلفين في السودان، وفي هذا الصدد يمكن اقتراح:

– إعادة النظر في الأطر القانونية الضابطة لتوزيع الأراضي في السودان.

– صياغة أطر ضابطة للإشراف على الصناعات الاستخراجية والحيلولة دون نهبها.

* مستوى بعيد المدى: وضع خطط وتنفيذها لتقوية المجتمع ذاته والقوى المجتمعية في شتى المجالات، وتمكين هذه القوى من تصميم حلول محلية للمعضلات التي تواجه مجتمعهم بما يُقلص مساحة العسكرة تدريجيًا، ويدعم حلولا مدنية للمعضلات المجتمعية، إضافة إلى إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز اللامركزية والتنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة.

وفي حال استمرار الحرب يمكن اتباع نهج التوطين المتكامل Integrated Settlements Approach وهو نهج يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات لكلٍ من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ويمكن لهذا النهج أن يساعد في توجيه الاستثمارات، وقد تبنته حكومات تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأبرز ما يُميز هذا النهج تقديمه حلول مستدامة لأزمات اللجوء، لا سيما أنه يُحسن ظروف كلٍ من اللاجئين والمجتمعات المضيفة ويُعزز التماسك الاجتماعي ويُخفف التوترات بشأن الموارد المحدودة[51]، كما يمكن إعادة النظر في ركائز الاقتصاد السوداني، والحرص على بناء مصادر تنموية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الثروات وحدها.

————————————–

الهوامش:

[1] Sudan Crisis.. Socioeconomic Profile Overview, UNHCR,, January 2025, accessed at: 29 May 2025, p. 2, available at: https://bit.ly/4lSZFMT

[2] Nina Glick Schiller, Migration, Displacement, and Dispossession, Oxford Research Encyclopedias, 26 April 2021, accessed 1st June 2025, available at: https://shorturl.at/hT6hR

[3] Sascha Becker, Forced Displacement in History: Some Recent Research, Cesifo Working Papers, February 2022, accessed 1st June 2025, p. 3, available at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aehr.12237

[4] Nina Glick Schiller, Op. cit.

[5] المرجع السابق.

[6] Sungur Savran, The Political Economy of Migration, Berghahn Books, p.5.

[7] Heba Gowayed, War and Displacement in Sudan, Arab Center Washington DC, 22 October 2024, accessed 1st June 2025, available at https://arabcenterdc.org/resource/war-and-displacement-in-sudan/

[8] جعفر فرج، قضايا التنمية والنمو وموثوقية الأنظمة في السودان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/WkSdC

[9] المرجع السابق.

[10] خالد الفيل، الاقتصاد السياسي للسودان بعد ثورة 2018: الأسباب الهيكلية للأزمة، مركز دراسات الوحدة العربية، 7 أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/R9K2r

[11] المرجع السابق.

[12] المرجع السابق.

[13] المرجع السابق.

[14] المرجع السابق.

[15] المرجع السابق.

[16] بندر نوري، الاقتصاد السياسي لحرب السودان، موقع صفر، 5 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://alsifr.org/political-economy-sudan-war

[17] المرجع السابق

[18] بندر نوري، مرجع سابق

[19] بندر نوري، مرجع سابق

[20] Tarique Niazi, Jeremy Hein, The Political Economy of Resource Conflicts and Forced Migration: Why Afghanistan, Colombia and Sudan Are the World’s Longest Forced Migration, societies without Borders, Vol. 12, issue 1, 2017, p. 2.

[21] أحمد شوقي، الاقتصاد السياسي للحرب: التمويل-الممارسات- الآثار، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 16 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/h6Kfe

[22] المرجع السابق.

[23] المرجع السابق

[24] Tarique Niazi, Jeremy Hein, op.cit.

[25]عباس العبيدي، الهجرة في السودان بين التغير المناخي والثورة، قضايا سياسية (العدد 80): كلية القانون والسياسة – الجامعة العراقية، 31 مارس 2025، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://pissue.iq/index.php/pissue/article/view/651/488

[26] المرجع السابق.

[27] بندر نوري، مرجع سابق.

[28] Sumaiya Motara, Sudan’s Tragedy: War, Resource Plunder, and Climate Crisis, Muslim Climate Watch, 5 May 2025, accessed: 1 July 2025, available at: https://bit.ly/4lSFuP8

[29] جدول من إعداد الباحثة، مستخلص من البيانات الواردة بالتقرير.

[30] خالد الفيل، مرجع سابق.

[31] سارة أبو العزم،من الجنجويد إلى قوات الدعم السريع: تركيبة ودور أذرع المؤسسة العسكرية في السودان، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، قضايا ونظرات، العدد 34، يوليو 2024، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/xCXpD

[32]Column Lynch,Russia Blocks U.N. Report Linking Alleged Sudanese War Criminal to Gold Profiteering, Foreign Policy, 4 April 2016, accessed: 1 July 2024, available at: https://tinyurl.com/yc4tvkzv

[33] أحمد شوقي، مرجع سابق.

[34] المرجع السابق.

[35] UNHCR, op. cit.

[36] أحمد شوقي، مرجع سابق.

[37] رضوى سعيد، تكلفة باهظة.. التحديات الاقتصادية لعودة اللاجئين في بلدان النزاع، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، نشر بتاريخ 7 أبريل 2024، تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://rcssegypt.com/17213

[38] المرجع السابق

[39] المرجع السابق.

[40] أحمد شوقي، مرجع سابق.

[41] UNHCR, Op. cit.

[42] UNHCR. Op. cit.

[43] رضوى سعيد، مرجع سابق

[44] المرجع السابق.

[45] المرجع السابق.

[46] Sudan 2024, Financial Tracking Service, accessed 15 July 2025, available at: https://fts.unocha.org/countries/212/summary/2024

[47] Sudan 2025, Financial Tracking Service, accessed 15 July 2025, available at: https://fts.unocha.org/countries/212/summary/2025

[48] الأمم المتحدة تحث على اتخاذ إجراءات عالمية لحماية ودعم المدنيين المتضررين من الحرب في السودان،UNHCR، نشر بتاريخ 17 فبراير 2025، تاريخ الاطلاع: 15 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/4j38hujv

[49] Kristy Siegfried، أوجه القصور في الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية، The New Humanitarian، نشر بتاريخ 15 يوليو 2014، تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/tuLLo

[50] Kristy Siegfried، أوجه القصور في الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية، The New Humanitarian، نشر بتاريخ 15 يوليو 2014، تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/tuLLo

[51] UNHCR, Op. cit., p. 3.

نشر هذا التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد 38 – يوليو 2025